2024-03-14

2024-03-14

802

802

本文编译自哈佛商业评论《Everything Starts with Trust》

原文作者:Frances X. Frei, Anne Morriss

2017年,著名的美国网约车互联网企业Uber遭遇了一系列丑闻危机,从职场性别歧视/骚扰指控,到网约车司机待遇矛盾,纽约市出租车司机集体罢工抗议,社交媒体上的“#deleteUber”运动,甚至陷入法律纠纷……在这场“漩涡”的中心,创始人、当时的CEO Travis Kalanick因其强硬和冲动的管理风格也是备受争议。在媒体披露的一段Travis与Uber司机争论的录音中,这位司机抱怨打车价格被压低、公司抽成多、自己收入困难的问题,Travis竟回复说:“有些人自己过得不顺就怪别人,为自己负点责吧...”

在这一系列事件后,在股东的压力下,Travis Kalanick辞去CEO职务。为了挽救Uber公司声誉与业务,Uber公司聘请了本文作者之一、组织管理专家、哈佛商学院教授Frances Frei为高级副总裁,以牵头改革公司文化,从内向外改善Uber的形象。在Uber就职一年之后,Frances不光达成了预期的改革目标,也在组织管理实践中积累了更深刻的认知。她认为对于Uber这个案例,入手点就是“信任”。

赋能型领导力

信任弥足珍贵,它是现代文明社会生活中一切功能的基础。因为信任,法律施行才有保障,合同签订才有意义,商品交易和服务才能正常运转。也是因为信任,我们愿意走进婚姻,愿意投出选票。法律和契约带给我们的安全感,也是基于对执行这些法律和契约的机构的信任。

信任也是管理者最底层的资本之一,建立信任也需要我们从一个新的角度来思考领导力。通常我们对领导力的叙述都是围绕着管理者本身:管理者的愿景和战略,战胜困难和凝聚团队的能力,才能、个人魅力、非凡胆识和过人的直觉...... 但领导力不仅关乎管理者自身,它也意味着需要管理者去“赋能”员工,以至于即使管理者不在场,这种“被赋能”的状态依旧能存续。

这是本文两位作者Frances与Anne在长期管理者和组织咨询实践中提炼出的基本原则:作为管理者,你的工作是为你的员工创造条件,让他们认识到自己的潜能和自主权,并持续、有效施展——即使这段工作关系结束,无论是员工离开了组织,还是管理者离开团队。这就是“赋能型领导力”。而建立信任,是“赋能型领导力”的基础。

Frances与Anne合著书《赋能型领导(Unleashed)》更完整地阐述了如何成为赋能型管理者

信任的核心驱动力

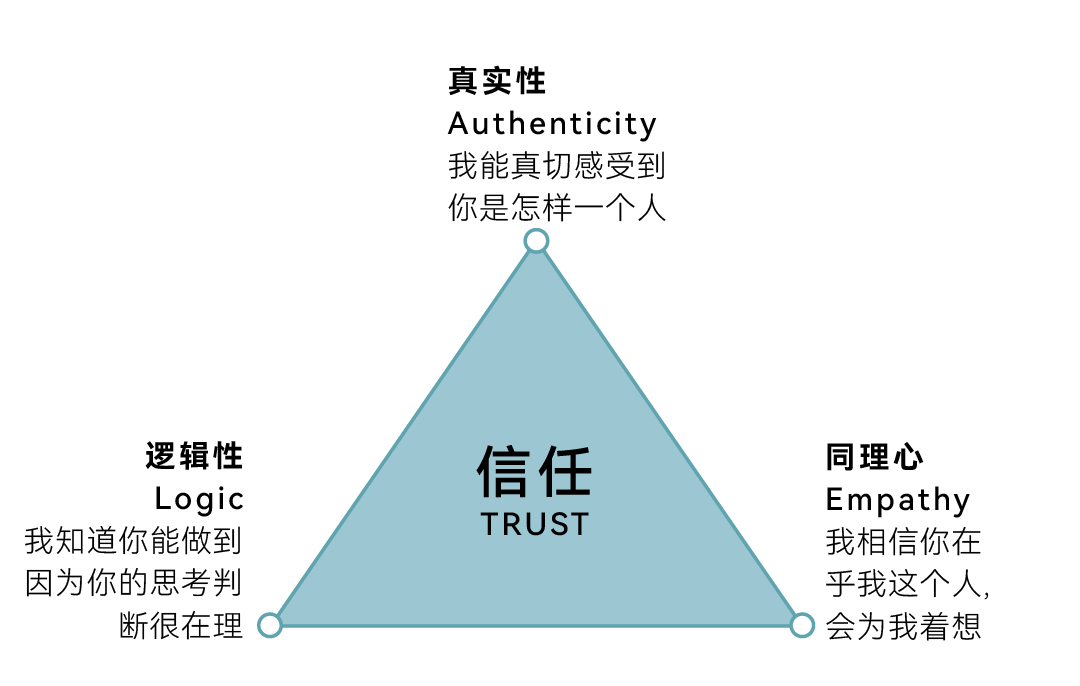

那么,如何建立信任?Frances与Anne总结出信任的三个核心驱动因素:真实性、逻辑性和同理心。人们往往倾向于信任你,如果:

他们相信自己在与真实的你交流(真实性)

他们相信你的判断和能力(逻辑性)

他们感受到你在乎他们(同理心)

信任的建立,这三者缺一不可。当你失去信任时,往往也能归因到这三个因素之中。

人们往往难以意识到自己对外传递的信息在损害自己的可信度,而更糟的是,压力状态会放大这个问题。例如在求职面试中,求职者可能会不自觉地掩饰真实的自我,而这种掩饰难逃面试HR的法眼,甚至可能降低被录用的几率。幸好我们大多数人有着比较固定的行为模式,也就是说我们往往在同一种信任要素上吃亏(我们先称这个驱动因素为 “信任弱点”)。作为一名管理者,要想建立信任,首先要弄清楚自己的信任弱点是什么,再对症下药。

回忆一下最近一次你不被信任的经历:也许是失去了一次重要的销售机会,也许是没能得到一项拓展性任务,也许是执行能力遭到了怀疑……再试着归纳多个事件、几次印象深刻的互动,与“信任三角”的相关性,是否有一项典型的信任弱点?值得注意的是,在压力下或面对不同的利益相关者时,比如面对下属或上级,我们的沟通模式、信任弱点可能会有不同。

同理心

这是很多精英管理者们的难题。同理心缺乏常见于善于分析、求知欲强的人群,他们可能会对那些不太努力进取,或者学习速度不够快的人感到不耐烦。此外,现代职场的软硬件坏境也无助于我们同理心的表达——我们需要24小时在线,各种程序app、电子设备随时随地在争抢我们的注意力,不断给我们施加暗示说“我很重要”,也偷走了我们与团队真诚交流对话的时间、精力、机会。

如果你的信任弱点是同理心,建议你可以观察一下自己在团队、群体中的行为倾向,尤其是当其他人在发言时。试想一类常见的开会场景:刚开始大多数人都很投入,一旦同理心较低的人理解了要讨论的主题、并发表了自己的看法,TA就会失去兴趣,参与度急剧下降;TA开始分心,边听边回邮件,一会儿看看手机……这种无所谓的、“只有我的意见重要”的态度很容易被其他人捕捉到,进而损害信任。

针对这类场景中的同理心问题,解法就是多关注别人的需求。积极为整个会议、团队担责,帮助讨论向前推动,主动寻找案例来补充说明,尽量关注到每个参会者的状态……别留给自己分神看手机、回邮件的选项。事实上,对于提升同理心我们有一个屡试不爽的“灵药”,如果你真的想要改变,那就是——收起你的手机,把它放在看不见、够不着的地方,不要隔几分钟看一下。坚持一段时间,相信你会感受到与他人的互动质量和信任感的提升。

逻辑性

过往经历中,你曾经感受到他人质疑你提出的想法,或者不完全相信你有能力实现这些想法吗?如果逻辑性是你的信任弱点,我们建议多讲数据、事实,拿出可靠的证据,只讲你确认无疑的事实。就像著名球星拉里·伯德(Larry Bird)只投100%有把握的球——既有无数的练习让他对脱手后篮球的轨迹有精准预判,又有不被自我或肾上腺素扰乱心性的稳健。

一旦你习惯了这种“在守备范围内工作”的感觉,接下来再扩充自己的知识,尤其重要的是从他人身上学习——他人的洞察与视角会是你很有价值的资源之一,但获得这项资源的前提、也是对管理者来说不太容易的,是坦然承认自己“有所不知”。而且向他人请教还有一个一举两得的附加价值,那就是在这个交流的过程中向别人传达了你是谁、你的热情所在,这也就链接到我们的另一项信任要素——真实性。

但逻辑性是信任弱点,并不代表你本身没有逻辑,很多时候也在于观点是否有效被传达。传达复杂的观点通常有两种方式——总-分,分-总。好的故事讲述者善于用“分-总”的方式,通过一个充满曲折、铺陈和戏剧张力的旅程,最后揭示出意图、观点,确实能带给听者强有力的效果。但如果逻辑性不是你的强项,“分-总”这条路会很危险,因为在迂回铺垫的过程中,在对你建立信任之前,你的听众也许已经失去耐心了。所以建议你使用“总-分”结构,先抛出你的主要观点、主张,再向下罗列具体论据,这让听者更容易把握你的思维框架、跟上你的逻辑。

真实性

快速测试一下:你在职场中的人设与你在家人和朋友面前的形象有多大区别?

如果人们觉得他们不是在和“真实”的你打交道,或者无法真正了解你的所知、所想、所感,那么很可能真实性是你的信任弱点。

我们常说要“做真实的自己”,但对真相的保留往往也是出于必要的考量和充分的理由,尤其当你处在一个不够包容的环境,比如对女性、性少数群体、少数族裔不够友好的职场,所以我们在这里主要讨论的是策略性的自我隐蔽。隐瞒真实的自我在短期内可以帮助解决问题,但从长期来看,会影响别人对你的信任,进而限制你的领导能力。当人们感觉到你有所保留、隐瞒,他们很难愿意把自己放在弱势的地位,接受你的领导。

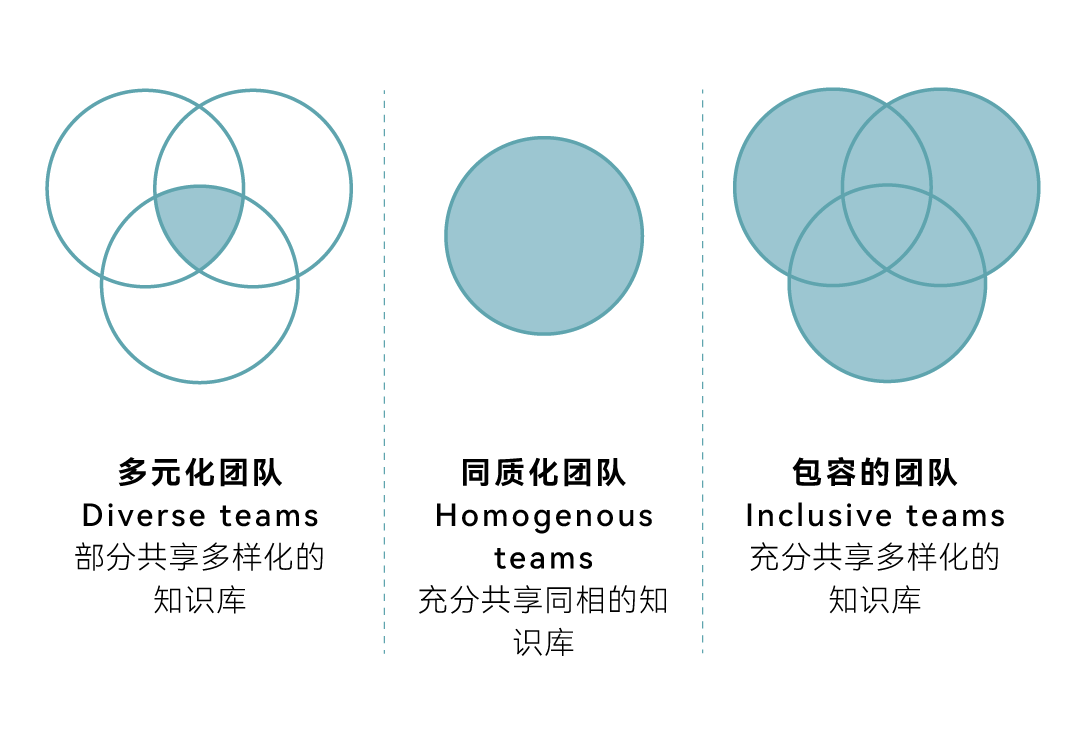

笔者在对多元化团队的观察研究中,也看到了真实性在多元化团队中的重要价值。在当今的市场环境中,多元化团队可以为组织带来强大的竞争优势,但这种优势并不是自发形成的,如果不能针对成员之间的差异采取积极的管理,多元化团队的绩效可能并不如同质化团队。原因之一是“共有信息效应”(common information effect),即在团队讨论中,我们倾向于更关注与他人共有的信息,也更频繁地寻找或响应这样的共有信息,以求体现自己在集体中的价值感——多元化的团队在这个意义上,比同质化团队共有的信息范围天然更小,集体决策就会更难或更低效。

但如果在一个包容的多元化团队中,管理者能积极创造相互信任的环境,让团队成员可以舒适地“做自己”、展现出自己与众不同的方面,从而引入他们各自独特的观点和经验,就能扩大团队的知识容量,提高绩效与优势。

对于倾向于隐藏真实的人,要做出改变的决定也许不是那么容易,但不够真诚的互动确实也会令我们付出更沉重的代价,压抑自己真实、最有价值的部分,会让团队难以信服作为管理者的我们,我们只有在真实的、充满包容性的环境中才能实现发展和成长。因此,不要总关注别人想听什么,多关注你自己想对他们说什么;不要在意批评者怎么说,向世界展现你作为“真实的人”的样子吧。在此基础上,去观察、关心那些与你不同的人,去相信他们的与众不同能激发出你与组织的巨大潜能。

从相信自己开始

我们已经讨论了赋能型领导力的基础是得到他人的信任,但赋能型领导力还不可缺少的一点是相信自己。要成为一名赋能型管理者,你不仅需要觉察到自己在与他人关系中的弱项,还需要觉察自己与自己的关系。

你是否诚实面对自己的野心,还是你选择性忽视了真正让你感到兴奋和鼓舞的事情?如果你对自己有所隐瞒,那么你可能需要看看自己真实性的问题。你是否看见了自己的需求并适当地满足它们?如果没有,你可以尝试像同理他人一样对自己多一些关怀。你是否对自己的想法和能力缺乏信心?如果是,你就要先解决逻辑性的问题。

对管理者来说,这非常重要。原因很简单,如果连你都不相信自己,别人凭什么信任你呢?

重建信任——Uber故事后续

再说回Uber。笔者刚开始接手Uber时,公司在信任上确实问题百出,相当棘手。对照信任三要素,彼时的Uber每一条都中:作为创业公司为了财务效益和增长不惜一切代价的作风,让利益相关者的Uber司机、乘客、公司员工都感受到不够被重视;此外,尽管 Uber 取得了颠覆性的成功,但其商业模式是否能够长久发展,以及管理层是否有能力带领这样一个持续扩大规模的企业,这些问题还未得到解答;同时在创业公司强强竞争、赢家通吃的商战环境下,在Uber公司文化中充斥的“Us vs Them”他者思维,也让团队内部缺乏对真实性包容、安全的条件。

其实在Frances加入Uber以前,Kalanick已经开始针对信任危机采取行动,包括聘请奥巴马时期前美司法部长Eric Holder整顿企业内部的骚扰和歧视问题,以及对Uber司机的额外奖励机制,司乘人身安全保护功能……虽然还没来得及完成这些改革,Kalanick就被迫辞任CEO。

而后Frances与接任的新CEO Dara Khosrowshahi联手重塑公司文化价值观,以民主的方式、基于 15000 名员工的意见定出新的企业口号“We do the right thing. Period.”(我们只做对的)。更细节的行动包括:要求所有人在会议期间关闭并收起个人的电子设备,为管理层投入学习资源支持(线上案例讨论形式的培训课程),倾听员工心声,鼓励大家穿Uber企业Tshirt……不到一年时间就收获了可见的变革,Uber度过了危机。作为报酬,Frances Frei获得了Uber的股份并可以长期持有。

弗朗西丝·X·弗雷(Frances X. Frei)是哈佛商学院 UPS 基金会服务管理学教授;

安妮·莫里斯(Anne Morriss)是一位企业家,也是领导力联盟(Leadership Consortium)的执行创始人。

两人一起为企业提供咨询服务,并合著了《快速行动、解决问题(Move Fast and Fix Things)》和《赋能型领导(Unleashed)》两本书,她们也是生活中的伴侣。

翻译丨艺馨

表情

表情

最热

最热