2023-03-09

2023-03-09

263

263【摘要】对于当前的中国社会来说,如何利用第三次分配这样一种本土理论范畴,去理解和审视基金会的本土实践与发展过程,并由此思考未来转型之方向,是一个极具现实意义的研究问题。对于这一问题,我们认为,就第三次分配所指向的“财富升维”而言,现代基金会制度依然是一种较为理想的公益实践机制,但基金会在中国的发展历程也有着鲜明的本土化特征,迄今仍处在不断转型与进化的过程当中。面向未来,基金会需要肩负起更多财富升维的使命,从而更好地服务于社会和国家。

【关键词】基金会;第三次分配;财富升维;公益

在我国全面建成小康社会、逐步走向共同富裕的今天,第三次分配业已成为与初次分配和再分配相并列的基础性制度安排。如何以第三次分配的视阈去理解基金会的行业发展,正成为当下学界一个值得深思的问题:一方面,作为当前政策领域一大关注热点的第三次分配,其在学理上的内涵并不仅限于公益慈善,更是一种具有本土色彩的、有关财富和社会两者相互“升维”的哲学命题;另一方面,基金会迄今40余年的发展,实质上也是一个不断因地制宜、开拓和摸索的过程。这使得我们在试图理解第三次分配与基金会发展的相互关系时,实际上并不能简单地移植或依赖过去西方实践所形成的认知——何况“照猫画虎”式的制度仿制,同样也不符合我国治理体系建构的客观需求。因此,如何利用第三次分配这样一种本土理论范畴,去理解和审视基金会的本土发展过程,并由此思考未来转型之方向,便成为一个极具现实意义的研究问题。

一 第三次分配:一个有关“财富升维”的认知框架

第三次分配这一概念,原本是由经济学家厉以宁在20世纪90年代提出的一个经济学范畴,旨在表述建立在初次分配、再分配之上的,由社会部门在道德力量驱使下所完成的另一种收入分配过程(厉以宁,1999)。近年来,随着中央层面屡次提及,第三次分配再次回归到学界视野当中,并成为当下的焦点话题之一。不过,与厉以宁时代相比,这一概念对于当下中国社会的实际意义早已超越了单纯的道德倡导层面,而是指向了一种有关“财富升维及其相应实现机制”的全新内涵——其中既包括作为分配主体的财富拥有者、作为客体的社会,同时也包括作为媒介的财富本身,以及整个过程为社会所带来的变革性意义(王名等,2020)。

这种变化所带来的一大启发性意义,莫过于第三次分配是一种行为识别语境上的创新。对此,王超将第三次分配作为一种“语境”所具备的构建性和反身性特征(以及带来的影响)概括为以下三个方面:其一是对原有财富分配观念的解构和颠覆(价值观),其二是对财富、社会变革和不同社会角色的理解(知识储备),其三是对社会身份的识别与认同、社会资本的获取与转化等(社会区位)实践方面的再理解。[3]随着行为识别语境的创新,“公益慈善”的概念得到极大丰富。所谓“财富向善”不单是一种模棱两可的利他主义行为,更是人与财富谋求和谐共生关系的客观过程。从这个意义上来说,第三次分配范围大于公益慈善,为我们理解公益慈善活动的种种实践提供了一个更为客观并且更为贴近时代发展的本土化理论范式。

相比厉以宁时代的道德倡导性意义,第三次分配这一概念在当前中国社会情境下的功能,或许更多地体现在作为一种全新理论视阈所带来的构建性功能,以及在这种体系下延伸出的种种启发性思考。对于这一点,王名等(2021)学者在其所著论文《第三次分配:更高维度的财富及其分配机制》中,将第三次分配释义为“在财富不断创造和积累的基础上,经过初次分配和再分配,进而在探索共同富裕的进程中通过财富向善、财富传承与财富提升的种种社会实践,更高维度的财富及其分配机制”,认为其本质在于“推进财富升维的社会过程中实现人的升维,在实现财富解放的同时最终实现人的彻底解放”,并将其定位为“人类进入丰裕社会的一项重大的制度创新”。

“财富升维”是上述学者对于第三次分配理解中的一个核心逻辑。在原论述中,第三次分配的过程主要包含了财富在空间、时间、层次三个维度上的提升(见图1):首先,空间维度体现为财富社会属性在空间上的扩展,表现为财富社会性之公益度,是财富由“小我”到“大我”渐次移动、升级的过程,这一过程是在再分配基础上的衍生;其次,时间维度体现为财富传承属性在时间上的赓续,表现为财富传承性的恒久度,是财富由“当下”到“未来”、从“当代”向“跨代”渐次传递、升华的过程;最后,层次维度体现为财富精神文化属性在层次上的提升,表现为财富精神文化性的高贵度,是财富从“有形”到“无形”、从满足物质需要到满足精神需要乃至人的全面发展的层次提升的过程(王名等,2021)。

如王名等(2021)学者所说,如果把以往囿于有形、小我和只存在于当下的财富看作一个原点,那么第三次分配便是其在时间、空间和形态这三个维度上进行提升,由点到线,由线到面,再由面到立体不断进行“升维”的过程。随着这一进程的深入,作为分配主体的“财富拥有者”以及作为客体的“社会”,包括有关财富归属和财富义务的种种关系同样会产生质的变化。在本文看来,这种理解的另一个巧妙之处在于,所谓财富在三个维度上的提升过程之间并不相互孤立:财富在空间上从“小我”到“大我”实现扩展的过程并不能脱离时间的积淀,同样,在时间维度上的赓续也往往依赖于财富在空间范围上的扩展——从特定少数人所代表的“私有性”,到特定多数人所构成的“共同性”,再到不特定多数人所形成的“公共性”,逐步实现范围扩展的过程。

而作为结果,时空两个维度上的提升也必然会导致财富在形态上的变化。除了原文所说的“精神文化属性”以外,倘若借用经济社会学者维维安娜·泽利泽(Vivian A.Zelizer)的观点,由于其符号意义所带来的人与人之间的联结,这种财富传递同样也是充盈社会资本、强化社会韧性乃至完善公共治理的过程(泽利泽,2021)。也就是说,所谓财富的“层次”提升,是一个将财富的存在形态从货币性实体转变为某种抽象价值,并不断丰富和拓展其内涵的过程。当然,财富在层次维度上的升华同样也将反作用于时空两个维度上延续性和公共性的进一步强化,毫无疑问,一个相对稳定的社会环境也必然更利于财富的横向转移与纵向传承。从这个意义上来说,王名等人关于财富在三个维度的相互关联中实现“渐次升维”的论说,既是对第三次分配概念的一种创新性解释,同时也形成了一种对第三次分配实践的规范性理解——第三次分配所期待的制度实践,包含公益慈善在内,应当对财富的延续性和公共性提升有所帮助,并在财富形态的转变过程中,撬动并创造出更多的社会价值。

二 现代基金会:作为第三次分配的理想实现工具

上述王名等人关于第三次分配的阐释,对于本文所关心的中国基金会发展问题来说,提供了一种颇具启发性的理论视阈。不过在进入对本土实践发展的考察之前,需思考一个前提性问题——作为一种面向公益慈善的社会组织形态,至少从学理上来看,基金会是否能够帮助财富实现三个维度上的提升,并以此带来财富拥有者及社会整体的共同“升维”,进而达到第三次分配所期待的效果?本文认为,这个问题的答案应当是肯定的。

首先,从时间维度来看,基金会为财富增强其延续性提供了一种有效的社会机制。这一点与基金会的诞生过程,或者说与这种组织形式最原始的存在意义有关。如资中筠在其所著的《财富的责任与资本主义演变:美国百年公益发展的启示》一书中所介绍的:美国南北战争之后的几十年间工业化和技术的突飞猛进造就了空前的财富,一些财富巨头在晚年开始意识到,如不妥善处理这些财富,便会祸及子孙,殃及社会。于是,如何对财富做出适当安排,避免“拥巨富而死者以耻辱终”的尴尬,便成为当时财富巨头不得不思考的问题。作为问题的答案,基金会也就应运而生了(资中筠,2015)。从这个意义上讲,与其说基金会是一种利于财富延续的制度工具,倒不如说是财富自身在时间维度上的存续需求催生了现代基金会制度。

不过,时至今日,财富对于延续性的追求远不止超越某些富豪的个体生命长度那么简单,在与时代的共振中,同样产生了成长与迭代的诉求。财富自身所拥有的“资本属性”,使其在超越一代又一代人的存续过程中,不会一成不变地沉寂于原地,而是不断地寻求膨胀和流动。基金会则成为这种需求的满足方式之一。这一过程中的有趣之处在于,在财富谋求长期化、合理化的过程中,基金会这样的制度模式所改变的并不是所有制与分配规则等技术问题,其背后所反映的是人与财富之间如何和谐共生——当剩余的财富在时间的长河中不再从属于某些特定个体时,如何依然可以继承他们的意志,并让他人(及后人)从中不断受益(Anheier & Toepler,1999)。关于这一点,洛克菲勒基金会、诺贝尔基金会等这些成立百年、活跃于全球公益事业领域的西方“老炮”,为我们提供了一个很好的例证(马秋莎,2013;喻恺等,2018)。

其次,从空间维度来看,基金会为财富增强其公共性提供了一种灵活的组织工具。财富在空间扩展上的需求首先与前者的延续性有关。单纯以血缘为纽带的传承机制,在大部分情况下似乎并不具备足够的韧性,所谓“富不过三代”便是对这种局限的一种朴素概括。有学者在对“长寿企业”的观察中发现,为了打破这种局限,一种必要的方式在于拓展传承路径,使更多的人参与到对财富的处置中来——从家庭到家族,再到以地缘或其他社会关系为纽带所形成的共同体,比如社区或企业(李新春、邹立凯,2021)。但与前者的不同之处在于,基金会的出现在传承的面向上为财富提供了一种“向善”与“公益”的选择,因而财富超脱了私有领域的局限,进入了更为广泛意义上的公共空间,即社会整体(比索普、格林,2011)。

从这个意义上来讲,以“捐赠-资助”行为为核心的财富转移,构成了基金会之于财富在空间维度上得以“升维”的具体功能。而伴随这一过程所产生的社会互动关系,即以往学者们常提到的“社会资本”,便成为财富的空间升维所带来的现实意义。值得注意的是,尽管在多数情况下,隶属于第三部门的基金会并不以追求利润、反哺自身或社会统治为目的,但这并不妨碍这样的组织形式同企业一样具备生产性特征,同社区一样关注人们的生活需求,以及同政府一样充满对公共秩序的关心(Evers & Laville,2004)。相反,恰恰得益于这种凭借财富转移所构建起的中枢性优势,基金会也常被认为有着比企业、社区、政府等传统部门更为灵活、更富有创造力的问题解决方式。其中既包括基金会对于社会问题更为敏锐的感知和洞察,同时也包含在多元主体参与的问题解决过程中所发挥的协调性功能,以及更为包容的价值取向等(Anheier & Toepler,1999)。

最后,从层次维度来看,基金会为财富的形态转化提供了一种便利的实现条件。关于这一点,一个很好的参照对象是以公平作为主要追求的再分配。试想,如果只是为了让财富存续的时间更长、影响的范围更广,那么直接将财富托付给公共权力主导下的财税系统,或许是一种更便捷,也更有效率的方式。但与再分配的不同之处在于,第三次分配追求的并不限于公平,而是在社会正义的前提下,提出了对人的自由发展的更高追求。与此同时,出于社会对财富处置权的正义性要求,第三次分配必然需要通过某种机制来确保其带来的社会价值可以被充分共享,而不是进入某些特定利益群体的私囊,成为前两次分配的累赘(李水金、赵新峰,2021)。因此,财富升维所追求的,如王名等(2021)所说,也势必超越物质的局限,指向一种更为丰富的形态。

在此过程中,基金会作为一种对于分配主权的确保机制,既可以直接成为财富形态的转化者,也可以借由直接资助或项目运作等方式,带动社会整体来达成这个效果。例如,中国青少年发展基金会在1989年发起的“希望工程”,实施30余年来累计接受捐款152.29亿元,援建希望小学20195所,其中所寄托的“希望”二字,对于泽及于此的599.42万名家庭困难学生来说,可谓名副其实。[4]再例如,在艺术创作领域,时至今日我们依然可以看到的那些承载了人类对于“人文主义”思考的文艺复兴时期佳作,莫不是那个时代,如美第奇家族(Medici)这样的财富拥有者慷慨赞助的结果(张敢,2011)。由此可见,第三次分配对人类文明进程所带来的影响,远远超出了公益慈善的范畴。而现代基金会则是将这样的形态转化,以一种更为便利、开放的实践形式继承下来,从而让财富能够不断滋养和推动着人类文明的赓续。

三 本土化发展:理解基金会在中国的“发明”过程

对照价值创造的一般过程来看,财富在时间维度上追求持续性,表达了第三次分配对于资源投入的客观需求(input),空间维度上的公共性代表了分配的过程本身(process),而层次维度上的形态转化则指向了分配的实际结果(output),以及由此产生的更广泛意义上的社会影响(outcome)。三个维度分别与基金会运作过程中最主要的三个环节——筹资活动、资产管理、资助活动相对应。或许是得益于这种对应关系,基金会制度得以在过往的公益实践中,超越种种隔阂,成为人与财富之间的一种重要共生方式。从这个意义上来讲,倘若把厉以宁提出的第三次分配概念看作一种对人与财富和谐共生关系的“发现”,那么基金会制度则是确保这种共生关系得以实际兑现的一项重要“发明”。

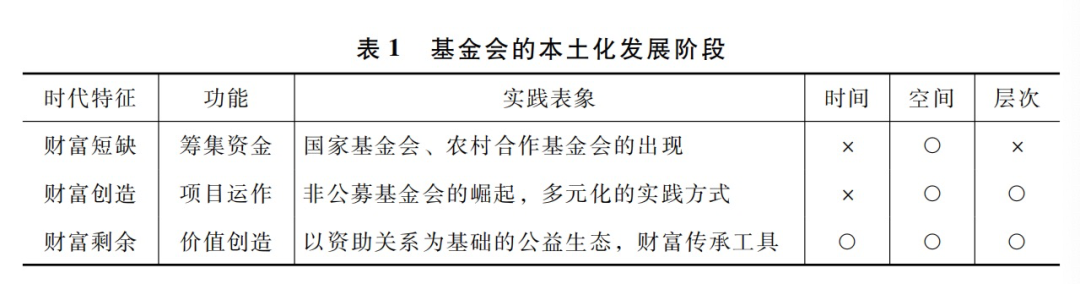

中国的基金会实践起步于20世纪80年代,其发展之初虽也曾参考过西方的实践模式,但绝非拿来主义的产物。相反,中国基金会的实践探索过程与西方可谓大相径庭,说其是中国社会独特的“发明”也毫不为过(徐宇珊,2010)。尤其从第三次分配的角度看,中国基金会的运作风格也并非一蹴而就,而是随着时代的变迁一直在不断地探索和转型。在对“财富升维”的功能构建过程中,不同的社会发展阶段赋予了基金会不同的时代使命和存在意义,因而也产生了当前中国基金会行业独特的多样性特征。如表1所示,本文借用第三次分配的视角将中国基金会过往40年的历史大体整理为两个阶段,并在此基础上延伸出对未来趋势的判断。

其一,基金会的设立多以政府主导。除了前文提到的中国青少年发展基金会之外,如1981年成立的中国儿童少年基金会、1984年成立的中国残疾人福利基金会、1988年成立的中国妇女发展基金会、1989年成立的中国扶贫基金会等,这些我们耳熟能详的基金会皆属于GONGO(由政府运行的非政府组织)的范畴(黎宇琳,2016)。据基金会中心网统计,在2004年之前成立的527家基金会中,被标记为“系统型”的为397家,占全部数量的3/4以上。[5]其二,由于缺乏对基金会内涵的统一认知,这一时期的实践活动并不局限于所谓的公益领域。除了上述的致力于解决各种公共问题的官办基金会之外,还有一种活跃在广大农村地区的“合作基金会”。据温铁军介绍,人民公社改制过程中大量集体资产流失,各地按照中央要求对集体资产进行清理,通过建立基金会实行“清财收欠,以欠转贷”(温铁军,2009)。

可见,冠以“基金会”之名的早期实践不仅与现代意义上的“公益慈善”相去甚远,更是与西方意义上的“foundation”风马牛不相及。但值得注意的是,尽管这一时期基金会的实践内容常与不同的公共目的相对应,却在原始的功能设计上有一个相同之处,即无论上述“中字头”基金会还是“农村合作基金会”,其成立的初衷都是向民间募集钱款,以用于解决公共财政一时不能顾及的社会问题——“补王政之所穷”便成为基金会在那个财富短缺时代最重要的使命。

当然,基金会在当时“筹钱”的方式并不仅限于筹集社会性捐赠,资本运作也是一种十分普遍的方式。例如1988年实施的《基金会管理办法》将人民银行作为基金会的审查批准部门,当时的基金会在属性定位上更倾向于作为一种“非银行类金融机构”,而非纯粹意义上的“公益组织”。然而需要注意的是,从当时的基金会运作方式来看,其展开资本运作并非出于对增强财富持续性的考量,而只是单纯地为了获得更多的款项,以用于既定的目的。因此,这一时期的基金会已初步具备空间上类似“转移支付”的功能,但在财富的延续性和形态转化方面仍有着诸多的不足。值得肯定的是,在那个财富贫瘠的年代,其作为对“再分配”的一种补充机制,可以说已然初步体现出自身存在的意义。

2004年《基金会管理条例》的颁布,开启了中国基金会发展的另一个时代。这一交替的过程在进入21世纪之前就已初见端倪:1999年1月,全国2.1万个乡级和2.4万个村级农村合作基金会全部被取缔,结束了农村合作基金会在中国10年左右的存在历史(温铁军,2009);同年9月,中国人民银行、民政部联合下发《关于做好社团基金会监管职责交接工作的通知》,基金会的行政管辖权由金融部门移交到民政部门——基金会在中国的本土化探索也由此告一段落。作为结果,基金会在功能上摒弃了作为集资工具的内核,取而代之的是更多的公益属性、社会属性的加持。而条例的出台使基金会自身也由是否具备公募资格分化为两种形式:其中,公募基金会接过了上个时代GONGO的衣钵,而非公募基金会制度的设立,则标志着基金会开始走向民间,肩负起更多“财富升维”功能(黎宇琳,2016)。

截至2021年末,中国已成立基金会近万家。毫不夸张地讲,非公募基金会贡献了新一阶段绝大部分的组织增量。据基金会中心网统计,非公募基金会的数量占比从2004年的25%猛增到2017年的75%。其中,由个人或企业发起建立的基金会在过去10年的年均增速高达25%,其净资产规模扩大了11倍之巨,平均增长率达31%。[6]组织数量的剧增同时也带来了行业实践模式从僵硬到灵活、从单一到多元的质变。近年来,基金会的活动领域也从传统公共部门所关注的扶贫救困、教育普及、医疗健康等这类有关生存、安全需求的层次,逐步扩展到文化营造、体育竞技、学术创新等与人的自我实现和精神享受密切相关的新层次(程刚等,2020)。

这种“升维”背后的逻辑,脱离不开时代对于财富创造的宏观诉求。这一时代下的基金会相比作为初次分配和再分配的补充机制,已开始展现出财富自身的种种需求。进入21世纪之后,诸如房地产、金融、互联网等行业的迅速崛起,为中国经济的快速增长带来新一轮的活力,同时也丰润了一部分人的口袋。正所谓“衣食足而知荣辱”,在完成对财富的快速积累后,如何通过“公益”的方式进一步寻求自我的社会价值,为口袋里的“new money”寻求一种符合世俗期待的“好名声”,似乎成为这一时期一部分先富群体尤其关注的话题——这也印证了厉以宁早在20世纪90年代对于经济伦理的基本预期(厉以宁,1997)。而非公募基金会制度的出现,恰好为这些先富群体亲力亲为参与慈善,赋予其财富新的意义提供了一个十分便捷的途径。这种从“补王政之所穷”到“财富向善”的转变,也恰好体现了这个时期基金会对于财富在层次维度上的提升的实际意义。

四 当下的转型:基金会的“进化”方向与现实命题

财富升维,终究是一种理性选择的过程。只不过做出选择的主体并非组织或某些个人,更多地来自财富本身。作为达成这一目的的具体实践机制,基金会能否获得民众的支持与关注,也会随着丰裕社会的到来,逐渐从感性的“结果”转向更为理性的“过程”。相比只会“赔钱赚吆喝”的组织,面向未来,那些能为财富提供更持久的价值管理,能为行业、社会与国家提供更优质的资助服务,从而真正创造社会价值的基金会,才会获得财富的青睐以及更强大、更广泛的影响力。因此,毫无疑问,随着我国经济水平的稳步提高与社会财富的继续充实,基金会在中国依然具有巨大的“进化”空间,而其未来的具体转型方向,也势必会与中国社会接下来所要面临的“财富剩余”现象有着紧密的联系。

具体到功能层面,尤其对照表1所示的三个维度来看,基金会除了在空间与层次两个维度上继续有所突破之外,如何补齐时间维度上的功能性缺失,进而转向一种全面的价值创造工具,或将成为这种组织形式接下来能否契合时代需求并得以继续“进化”的关键。据此,本文认为,基金会需要面临的现实命题有二。

其一,如何让财富走得“更远”。如王名等(2021)学者判断,一个可以预测的趋势是,随着丰裕社会的到来,大规模的传承需求将造成社会财富的空前集中,与此同时,慈善捐赠及各种形式的资产捐赠也将会出现巨大增长。相应的,基金会所面临的消化压力也将是史无前例的。而行业究竟能够承载几何,一方面取决于组织的专业化水平,是否能拿出更富有创造力的公益服务产品贡献于国家和社会;另一方面,也取决于日益庞大的慈善资产能否得到妥善管理。尤其当财富向善的洪流滚滚而来时,基金会所要面临的是从“功在当代”到“利在千秋”的转变——让财富通过公益的方式,既可以满足当下的需求,又能够持续地造福后人,让慈善之精神随着时间流逝不断传承,真正烙印在文明之中。

资产管理之于基金会的重要性,在当下中国的公益领域似乎并不缺乏共识。上至国家2019年实施的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,下到几年来行业内形形色色的呼吁,都能看到人们对于这个问题的关心(刘文华等,2020)。具体到微观的实践层面,基金会是否有可能从当下“现入现出”或“入不敷出”的窘境变为“保本用息”或“正向循环”的可持续发展模式?能否通过更为专业的资产管理手段,从繁重的筹款压力中解脱出来,从而更专注于提升公益项目的品质?本文认为,这些问题的答案取决于两点:一是制度环境是否进一步完善,二是基金会自身发展模式是否转变。如果说上述“暂行办法”的出台已表明国家支持行业发展的态度,那么接下来行业自身能否在本土化的继续探索中培养起专业的资管能力,便成为转型能否成功的重要影响因素。

其二,如何让财富走得“更宽”。近年来,随着制度逐渐健全,如何构建外部性来进一步助力慈善事业的发展,成为行业津津乐道的话题。若用时下流行的话语来讲,即如何让基金会实现“破圈”,走向更为广阔的天地。套用第三次分配的框架来理解,这种现象所指向的本质,应当是财富在向善过程中对公共性/公共价值的追求,即在空间维度上的进一步提升。如前文所述,这种追求一方面可以理解为财富增强其持续性的必要方式,另一方面也可以理解为当前公益行业力求在价值产出形式上有所突破的一种创新行为。前者与财富在时间维度上的提升相对应,而后者则关于层次上的转变,鉴于此,将这种“破圈”当作第三次分配在当下的关键也毫不为过。

就资源的流动方向而言,所谓“破圈”或许有两种含义,其一是通过筹款活动,让更多的资源流入基金会当中,为基金会所支配和使用,是一种“走进来”的过程;其二则相反,是通过基金会的资助活动使公益资源流到其他领域,为更广泛的他者所支配和利用,从而产生更多元的社会价值,其本质是一种“走出去”的过程。如果说迄今为止基金会本土化发展的两个阶段皆主要关注前者,那么面向未来,基金会应当思考的是如何利用自身在资源传递中的中枢性优势,积极帮助行业扩大范围,通过横纵双向的联结,构建“公益生态”的新局面。当然,这并不是说基金会可以脱离筹款的实际。从两种行为相互之间的内生性关系来看,既然更多地筹款是为了更好地资助,那么更为优质的资助能力所吸引来的,必将是更多的社会资源。

表情

表情

最热

最热