2023-02-16

2023-02-16

1259

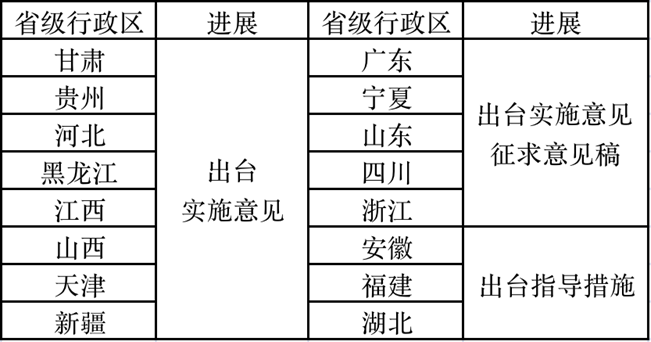

12592021年11月,国务院办公厅出台了《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》(以下简称《意见》)[1],以促进社会资本积极参与生态建设,加快推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。为贯彻该文件,截至2023年2月,共有16个省(自治区、直辖市)发布了实施意见或指导措施(如下表所示)。本文将结合典型案例简单解读《意见》的主要内容,并对地方实施思路的特色之处作出梳理。

表1 省级行政区鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的工作进展|北京绿研公益发展中心制

生态保护修复为何要引进社会资本?

生态保护修复是社会可持续发展的重要基础。一般来讲,政府及其他公共部门在其中扮演着最主要的角色。以生物多样性领域来看,国际上超过七成的保护资金来自公共部门。不到三成来自私营部门和慈善资金,这也是当前世界各国面临的基本情况。“十三五”期间,中央财政累计安排生态保护修复相关转移支付资金达8,779亿元[2],生态保护修复工作成绩显著。但不可否认,我国生态修复任务重、资金缺口较大,因此需要集中全社会力量共同参与进来。

引入社会资本的另一个考量,是为了实现生态效益和经济社会效益的双赢。在“谁破坏,谁修复”的责任制基础上,社会资本的参与能够充分发挥“谁修复,谁获益”的市场机制,完善“保护者受益,使用者付费,破坏者赔偿”的利益导向机制[3],不仅激励资本主体形成绿色的发展方式,还可以敦促政府健全自然资源产权制度和生态产品保护补偿机制等保障措施,并最终促进生态产品的价值“变现”。可以说,社会资本将成为生态保护修复由被动向主动转变、与经济发展相协调的核心力量。

社会资本如何参与?

为充分发挥社会资本的力量,《意见》中指出,社会资本可以参与生态保护修复项目的全过程,包括投资、设计、修复和管护等,也包括产品开发、科技创新、技术服务等运营管护活动;参与方式灵活度也很高,包括自主投资模式、与政府合作模式和公益参与模式三种。

- 自主投资模式,是指社会资本单独或以联合体、产业联盟等形式出资开展生态保护修复,之后通过产业导入等方式获得收益,典型案例如河南省辉县市“五龙山响水河乡村旅游度假区”废弃矿山治理项目【具体参见后文案例1】。

- 与政府合作模式(PPP),是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则来招标引入社会资本,以利益共享和风险共担为特征,推进生态保护修复项目,典型案例如安徽淮北绿金湖矿山地质环境生态修复项目【具体参见后文案例2】。

- 公益参与模式,鼓励公益组织、个人等与政府及其部门合作,参与生态保护修复,典型案例如云南滇金丝猴全境保护网络【具体参见后文案例3】。

重点领域有哪些?

社会资本参与的重点领域主要包括自然、农田、城镇、矿山、海洋等生态系统的保护修复工作,以及生态产业的开发两方面。前者是生态保护修复的基本任务,而后者则是生态产品价值实现、地区因地制宜全面发展、社会资本增收和提高生态保护修复积极性的主要途径。在各省级行政区的实施意见和指导措施中,都提到了需要实施保护修复的生态系统,部分省市强调了重点地域范围和更加详细的可行路径。例如宁夏和山东提出要对黄河全流域进行生态系统治理和高质量发展[4,5];广东则明确生态廊道维护、海堤生态化建设、鸟类迁徙通道等多种措施加强沿海地区生态修复[6]。

“生态保护修复+产业导入”模式下,社会资本可以利用获得的自然资源资产使用权或特许经营权发展生态旅游、康养等适宜产业,并推广实用技术。各省市根据自身情况,也可同时加大对特色产业的扶持、形成具有地域特色的品牌,例如宁夏支持葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛和滩羊等特色产业发展与荒漠化生态修复、荒山戈壁和采矿废弃地改造相结合;鼓励发展“农风光互补”光伏(风电)产业和沙漠种植、探险旅游等沙产业,实现沙漠生态功能的转化增值[4]。而新疆在其实施意见中特别提到鼓励开展秸秆综合利用、农业面源污染治理、绿色种养循环,推广减排固碳技术;鼓励申请“新疆品质”认证,开展生态标识、品牌建设[7]。

相应支持政策发展

为了畅通社会资本参与和获益的渠道,《意见》就规划管控、产权激励、资源利用、财税支持和金融扶持几个方面给出了支持政策,尤其是产权激励和金融扶持的部分内容,充分体现了《意见》围绕市场机制进行的制度创新。

产权激励中的“碳排放权抵消激励”是对“生态保护修复+产业导入”模式的有力补充。在发展绿色产业之外,依托碳汇量核算体系,显化生态系统的碳汇价值,从而纳入全国或地区碳排放权交易市场。排放单位可以通过购买经国家核证的自愿减排量,用于完成碳排放配额履约,积极推动碳中和。目前,有案例如广东湛江红树林造林项目,已成功完成生态系统碳交易,项目所得将用于持续维护红树林生态保护成果【具体参见后文案例4】。

《意见》还提到,在不新增地方政府隐性债务的前提下,支持金融机构参与生态保护修复项目,推动绿色基金、绿色债券、绿色信贷、绿色保险等金融产品加大对生态保护修复的投资力度,拓宽生态保护修复项目的投融资渠道。截至2021年6月末,中国农业银行绿色贷款余额达1.76万亿元;同年9月底,中国建设银行绿色贷款突破1.6万亿元;“十四五”期间,中国银行将提供不少于1万亿元资金重点支持环境保护生态修复工程项目;伴随《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》的发表,将有国内外更雄厚的资金流向对生态保护修复工作的长期支持[8]。

从地方层面看,部分省市提出了特色的指导措施来提高《意见》的政策可行性。例如,福建借力推广新兴的养殖产业,对参与政府组织的退围还滩还海、近海养殖清退和近岸海域生态环境治理的社会资本,在同等条件下,可优先取得海洋牧场、智能深水网箱、海上综合体等国家鼓励的远海深养产业的海域使用权[9];而河北、贵州则分别提到依托现有的生态系统保护修复成果如塞罕坝机械林场止沙治漠、植树造林和赤水河流域治理,来探索和健全适应省情的生态产品价值实现机制[10,11];广东、山东强调了科技支持,包括研发和推广生态修复的关键技术和建立生态保护修复的信息平台[5,6]。

先行先试

案例1 河南省辉县市“五龙山响水河乡村旅游度假区”废弃矿山治理[12]

该项目位于河南省辉县市常村镇。长期以来,附近有近30处大小矿口同时开采,毁坏山体面积近3,700亩,原始植被遭到破坏,大气污染和噪声污染问题严重。2010-2017年,河南五龙山旅游集团有限公司投资累计投资五亿元完成了对五龙山废弃矿区主体区域的治理和乐园建设项目,按照“荒山治理+旅游开发”的模式,通过治理废弃矿山,获得恢复出的土地使用权,建成了集水上乐园、酒店住宿、研学教育于一体的综合主题乐园。截至2019年底,主题乐园累计接待游客590万人次,实现旅游综合收入约3.6亿元。

案例2 安徽淮北绿金湖矿山地质环境生态修复项目[13]

该项目治理前为采煤沉陷地,常年或季节性积水严重。沉陷区内房屋倒塌、道路下沉、桥梁断裂,极大地对群众生活造成困扰。采煤沉陷导致水生态功能退化明显,土地资源破坏严重。

为解决资金难题,淮北市政府采用PPP项目融资模式,依法招标和磋商谈判,确定中标人,签订PPP合作协议,成功融资22.2498亿元;PPP项目的运作模式为“投资—建设—养护—移交”一体化的政府购买服务方式,自2017年12月28日项目通过市级验收的次日进入养护期,淮北市政府已连续4年如期支付了政府购买服务费用,累计支付费用达13.1亿元之多,保证了地方政府与企业的良好合作。

项目通过超前式治理、表土剥离和采煤影响评估等科学治理手段,恢复了生态系统功能,包括形成可利用土地2.45万亩,连片湖面积1.16万亩,形成一系列生态岛屿,为百余种动植物提供栖息地,成为皖北地区重要的候鸟中转站。治理后,绿金湖转型升级为生态旅游、创意文化、教育科技等现代发展新区。区域住宅地价从治理前的 80-150万元/亩,提高到现在的300万元/亩。

案例3 云南滇金丝猴全境保护网络[14]

滇金丝猴保护工作在最近40年取得了长足发展,数量已是上世纪90年代第一次调查的1500余只的一倍之多。但是从景观生态学角度来看仍面临诸多挑战,如栖息地破碎化、缺乏统一的保护管理和巡逻、经济发展与生态保护之间存在冲突、公众认知度和参与度低等等。

2019年起,云南省林业和草原局、云南省绿色环境发展基金会、大自然保护协会(TNC)等13家机构联合发起 “滇金丝猴全境保护网络”,从巡护监测、廊道修复、社区参与、友好发展及公众参与等方面开展行动,具体工作内容有:引入社会资金,在主要的空缺保护地带,建立以社区为主体的保护地;启动滇金丝猴全境栖息地和廊道规划,识别出部分优先修复区域,引入社会公益资金,恢复退化斑块的森林植被;树立“滇金丝猴3000+”的保护品牌,通过滇金丝猴周边产品开发和义卖、网络直播等形式进行品牌传播、公众参与及筹款活动。

自2019年全境网络建立以来,已累计影响超过1亿公众,吸引社会资金投入1,900多万人民币,使分布在已建自然保护区外的200平方公里猴群栖息地得到有效保护,恢复了400多公顷栖息地,未来十年内可累计固碳40多万吨,村民从生态保护修复和友好产业发展中获得经济收入。

案例4 广东湛江红树林造林项目[15]

近年来,国家出台多项红树林保护修复相关的规定措施,红树林保护修复取得积极成效,但是由于退塘还林压力、后期管护力量薄弱和资金缺乏的问题,红树林的保护修复难以持续进行。

自然资源部第三海洋研究所与广东湛江红树林国家级自然保护区管理局合作,将2015年至2019年期间保护区范围内种植的380公顷红树林产生的碳汇按照核证碳标准(VCS)和气候社区生物多样性标准(CCB)标准进行开发。2021年6月,北京市企业家环保基金会购买该项目首笔核证的5,880吨二氧化碳减排量,用于抵消该基金会开展活动时产生的碳排放。

项目的收益将被用于红树林修复地块的管护以及社区参与等工作,以持续维护红树林生态修复的效果,形成长效稳定的良性循环机制。

机遇与挑战

社会资本的参与无疑是利于我国生态系统整体修复的积极信号。考虑到目前我国生态系统保护修复所需的资金主要来自中央财政和地方财政,市场化机制的运用减轻了国家和地方政府的财政负担,而且为生态系统,尤其是生态红线以外区域的价值实现打通了途径,为生态、经济和社会效益的整体提高提供了有利的方法。

现阶段生态保护修复的社会资本参与仍然有限。首先,生态保护修复属于典型的公共产品,外部性强、周期长、见效慢;其次,与政策配套的核定标准、管理机制、监督体系和法律保障尚不完善。此外,缺乏完善的退出机制难以保障社会资本方在建设完成后实现退出以回收资金。这些无疑是社会资本参与进来的顾虑[16]。《意见》中,提出了加强组织领导、强化示范引领、优化监管服务和做好宣传引导四个方面的保障机制。未来,这些保障措施需要更加细化来回应这些潜在的风险,如出台权威的标准来衡量社会资本参与生态修复的回报水平、政府或社会资本方违约带来的损害和归责,以及给出清晰的退出机制和程序等等。

除了完善已有机制,《意见》的覆盖面还可能在原有基础上进一步拓宽。一方面,《意见》鼓励以社会捐赠方式参与生态保护修复,但是当前支持政策对公益性社会资本参与制度的针对性并不强。生态保护修复项目需要的投资量大,这便一定程度上对规模稍小的民间资本等主体的参与形成了障碍。如果通过建立基金等形式打通公益参与的路径,将有利于在声誉和业务合作领域等方面提高企业的竞争力。同时,健全公益性社会资本参与制度将有助于自上而下地传导到公众层面,丰富公众参与形式,鼓励全民参与进生态文明的建设中来。另一方面,《意见》中生态溢价价值实现的主要路径是生态系统碳汇项目。但随着生态系统生产总值(GEP)核算的逐步开展,生态修复保护项目中符合条件的生态产品也可以纳入政府采购或市场交易的范畴中去,以激励碳汇价值以外更加广泛的生态产品价值实现,同时拓宽社会资本的获益渠道,增加生态保护修复项目对社会资本的吸引力。

参考文献:

[1] 国务院办公厅,国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见,2021

[2] 于岩岩,薛敏,激励社会资本参与生态保护修复的政策分析,中国财政[J],2022

[3] 新华社,国家发展改革委有关负责人就《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》答记者问,2021

[4] 宁夏回族自治区自然资源厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见 (征求意见稿),2022

[5] 山东省自然资源厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见的若干措施(征求意见稿),2022

[6] 广东省自然资源厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见(征求意见稿),2022

[7] 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见,2022

[8] 新华社,中外银行业金融机构宣示支持生物多样性保护,2021

[9] 福建省自然资源厅等10部门,鼓励社会资本参与生态保护修复的13条措施,2022

[10] 河北省人民政府办公厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见,2021

[11] 贵州省人民政府办公厅,关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见,2023

[12] 搜狐,社会资本参与国土空间生态修复首批典型案例,2020,https://www.sohu.com/a/431091218_120207617

[13] 自然资源部,中国生态修复典型案例(4)绿金湖矿山地质环境生态修复,2021,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDU2MjQzMg==&mid=2654075520&idx=1&sn=0858ce2b97d969b19f24003c568c5e95&scene=21#wechat_redirect

[14] 自然资源部,中国生态修复典型案例(8)云南滇金丝猴全境保护,2021,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDU2MjQzMg==&mid=2654075620&idx=2&sn=fa04ba5c9711852a9aa21e0b5a987d44&scene=21#wechat_redirect

[15] 自然资源部,中国生态修复典型案例(11)红树林变“金树林” 助推实现碳中和——广东湛江红树林造林项目,2021,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDU2MjQzMg==&mid=2654075659&idx=2&sn=04b839cbd6e954cbf2d5fe21d94660b3&scene=21#wechat_redirect

[16] 李静怡,刘芳,破除社会资本参与生态保护修复项目的阻碍,中国财政[J],2022

表情

表情

最热

最热