2023-01-04

2023-01-04

1300

1300

继2022年1月首份《中国公益消费报告》发布后,我们邀请了20多位行业专家重新审视和补充了调研框架,期待让更多实践者在这份报告里找到参考和方向。

于11月11日起,我们开启今年的调研计划,在30多家平台和社群伙伴的支持下,我们得以触达到全职青年社群和在校青年社群。以此避免问卷受访者聚集在对公益事业有较深理解的全职或志愿群体,以求样本的有效性和可参考性。

在双十一到双十二这样的剁手高峰期,我们邀请到2121位消费者重新思考自己的“钞能力”,共同思考如何买出一个好地球,发表他们对品牌做公益营销的态度,共同绘制有价值感的消费清单。

这次调研的重要意义除了获得有利于行业发展的数据,更重要的是让个体感受到消费可以带来改变的力量感。这一点对当下每个人的身心健康至关重要,也是实现社会可持续发展的关键。

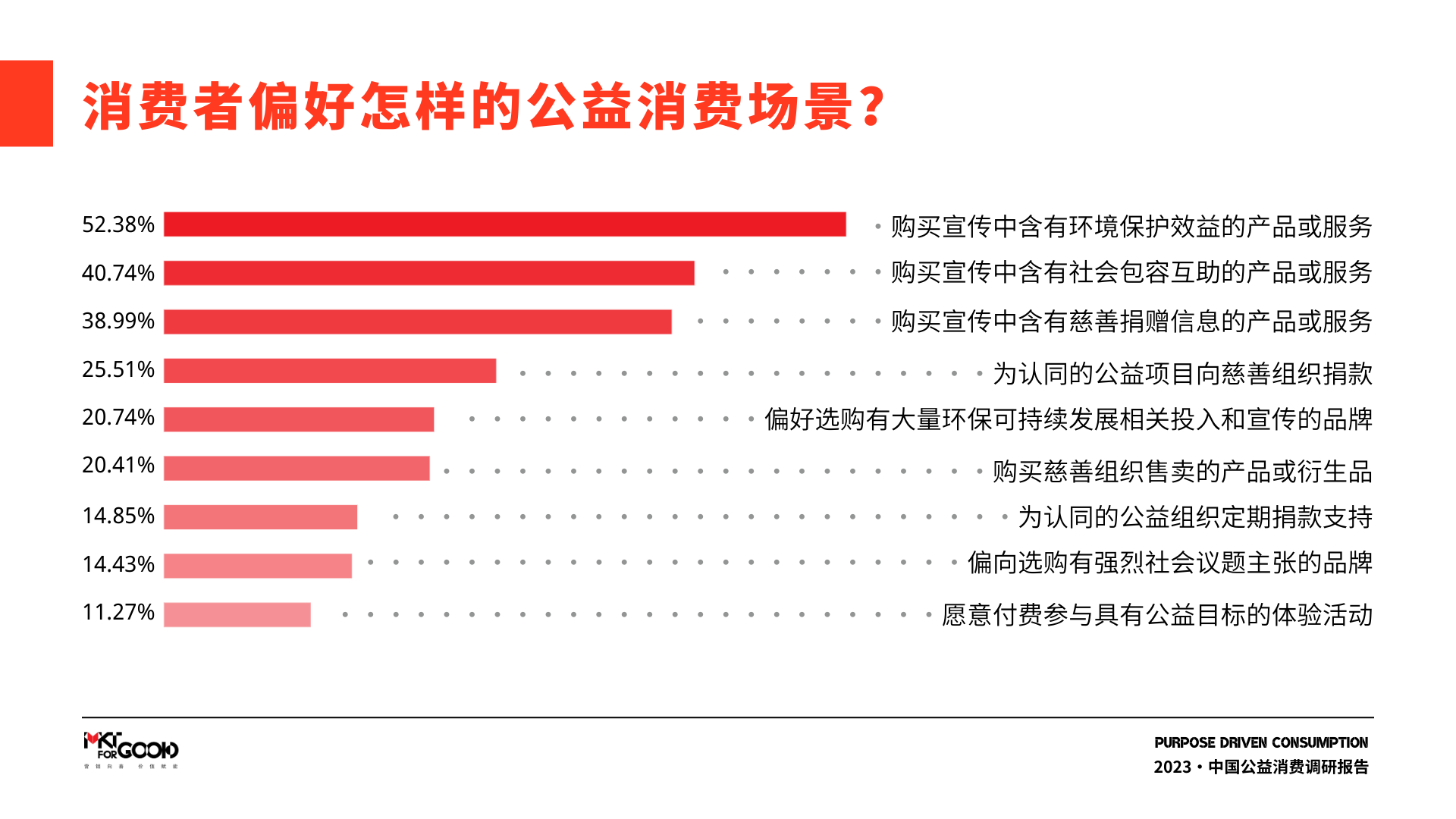

80.20%的消费者会选择购买含有「环境保护效益」、「慈善捐赠信息」、「社会包容互助」的相关宣传的产品或服务。

我们不轻易定义公益营销,因为它的范围很大,但是方向是一致的:即,利TA。消费者希望能够购买到含有社会包容性、低碳节能信息、和捐赠信息的产品或服务,是因为在利TA的过程中,TA们感受到价值感、满足感、和愉悦感。

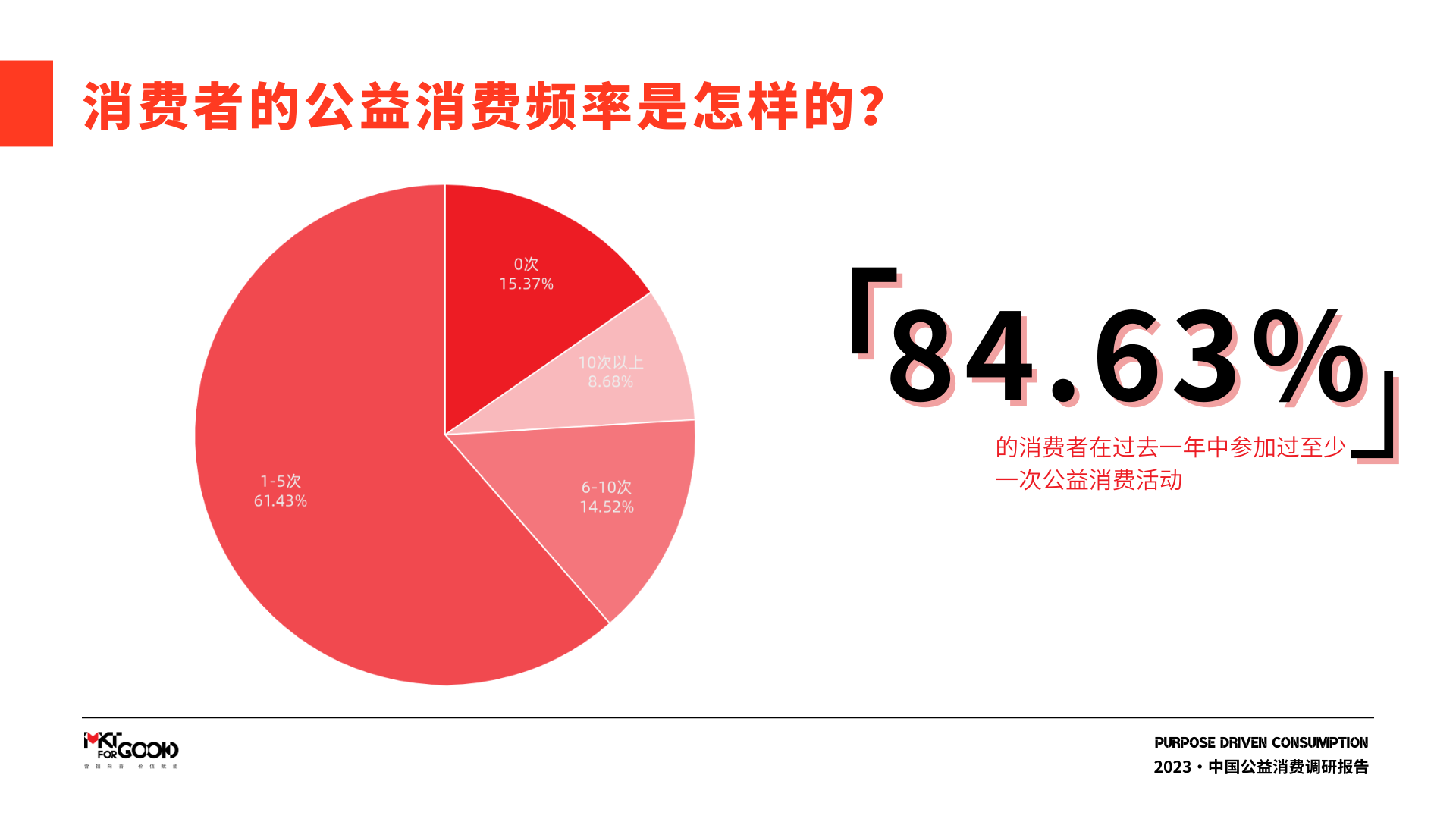

消费者参与公益消费的频次是受供需情况影响的。总体而言,消费者是有意愿且有行动参与公益消费的,84.63%的受访者在过去一年中参与过1次及以上公益消费活动,其中的绝大多数(61.43%)参与公益消费的频次在1-5次。相对于公众参与公益的整体状况,这个频次并不算低。

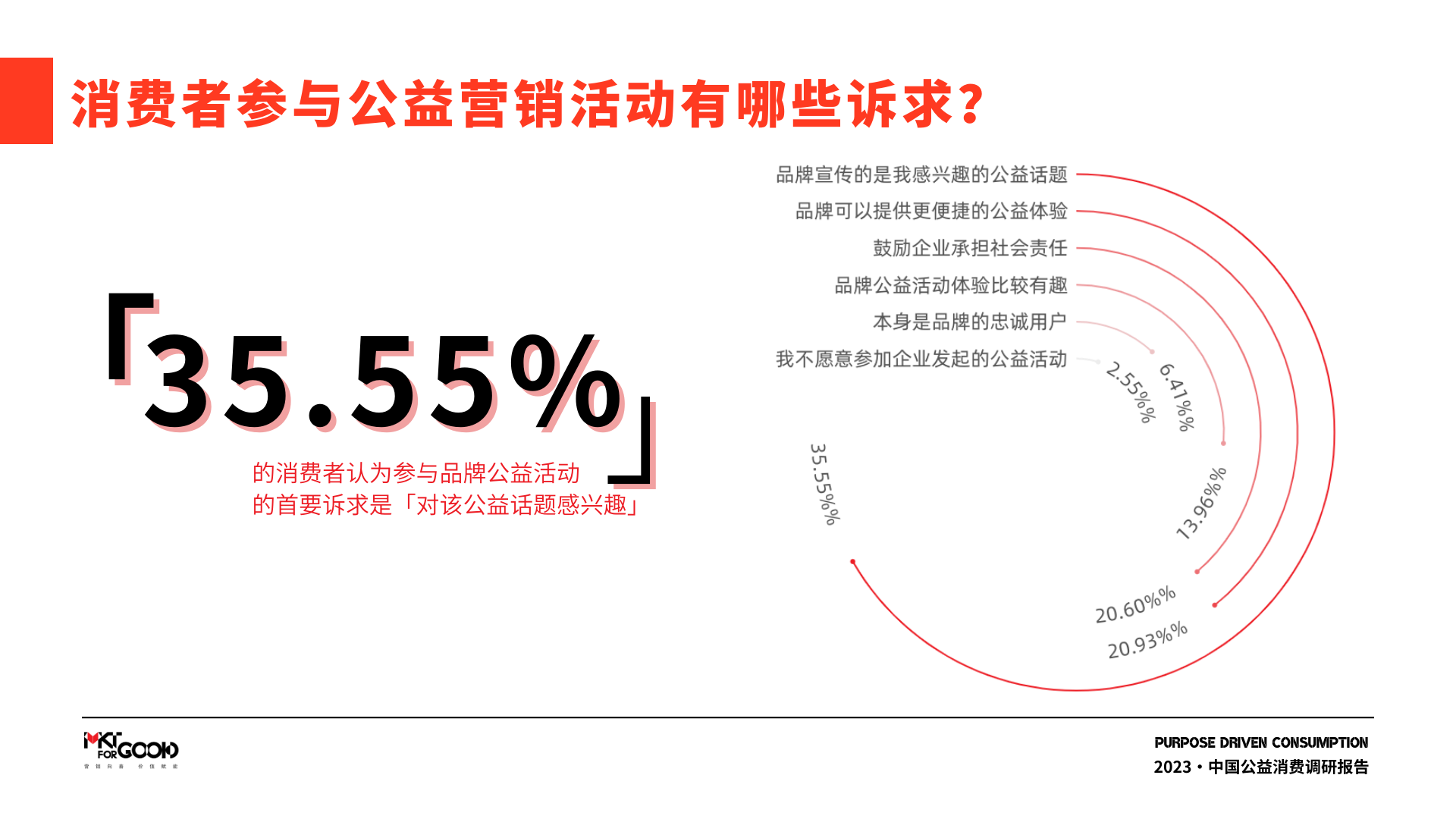

消费者在选择品牌的公益活动时,往往将「兴趣+便捷」作为TA们的首要标准。换言之,在可持续发展下的众多议题中,消费者期待企业以自己的兴趣作为优先参考来定制活动。其次,TA们期待企业为TA们提供便捷的营销渠道,让TA们的公益参与更加高效。

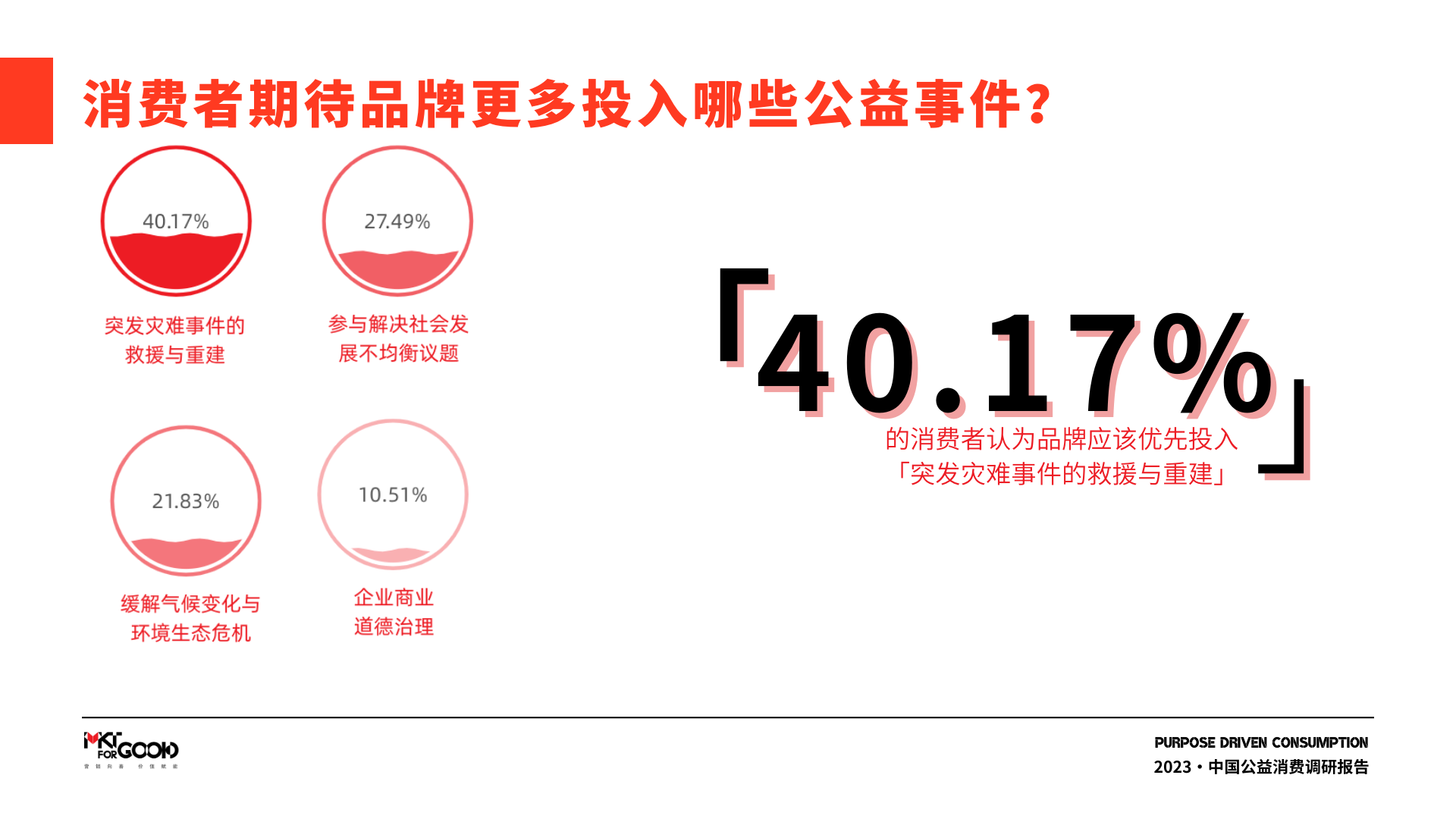

关于「兴趣」,消费者期待品牌优先投入「突发灾难事件的救援和重建」相关的社会议题,其次是「参与解决社会发展不均衡」,接着是「缓解气候变化与环境生态危机」,最后才是ESG三大板块中最难解决的一环 ——「企业商业道德治理」。

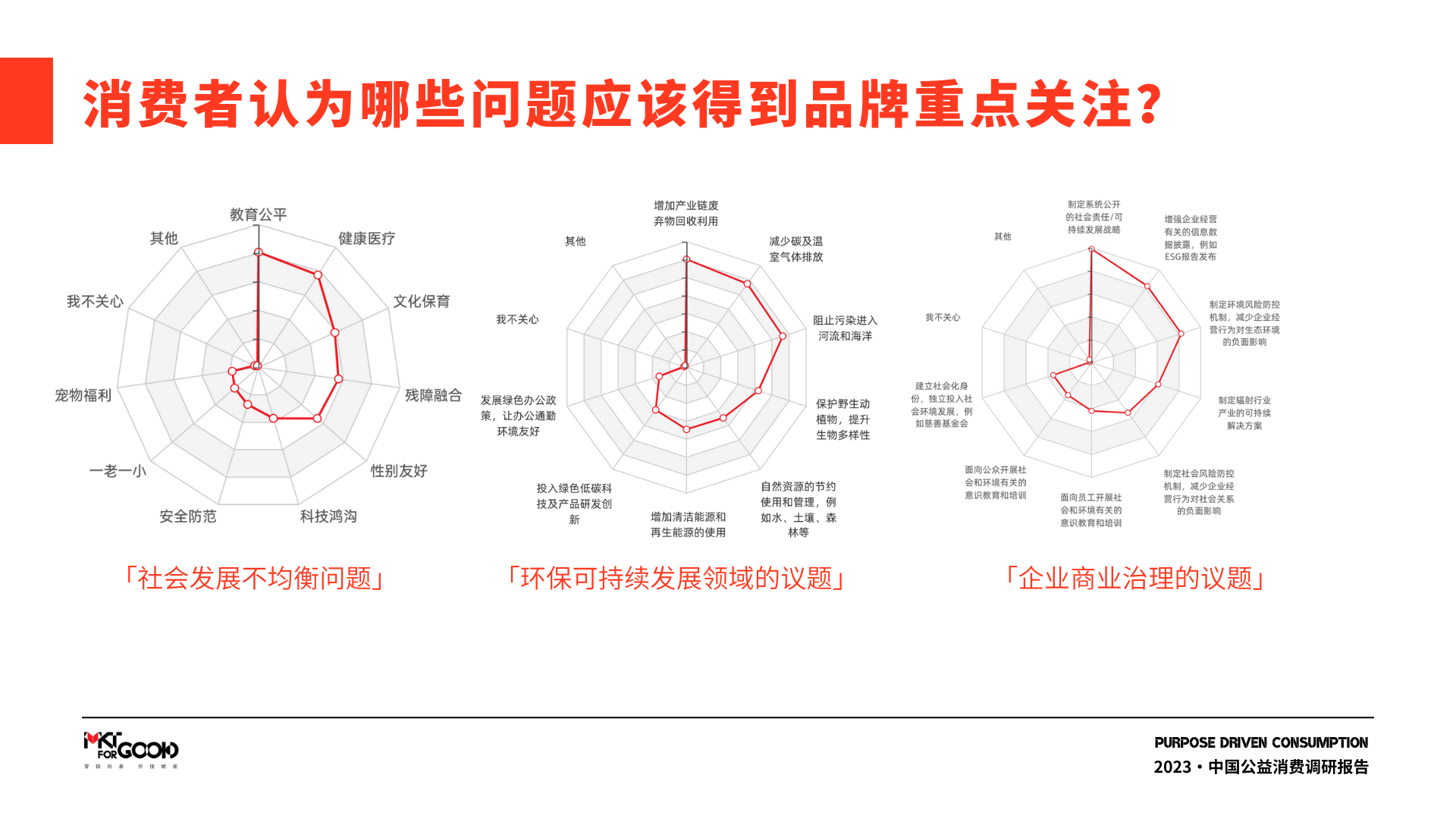

当然,ESG三大板块中还有很多丰富的子议题,这些子议题在消费者心目中的优先级也值得讨论。

不论是可持续发展、ESG、还是环境保护,把讨论和行动停留在表面是不够的,而是要能够打破表层的概念和标签,看见核心问题,并在制定年度公益营销方案中依据符合行业相关性、企业特色、和消费者关注度选择合适的议题。只有这样才能赢得消费者的共鸣和忠诚。

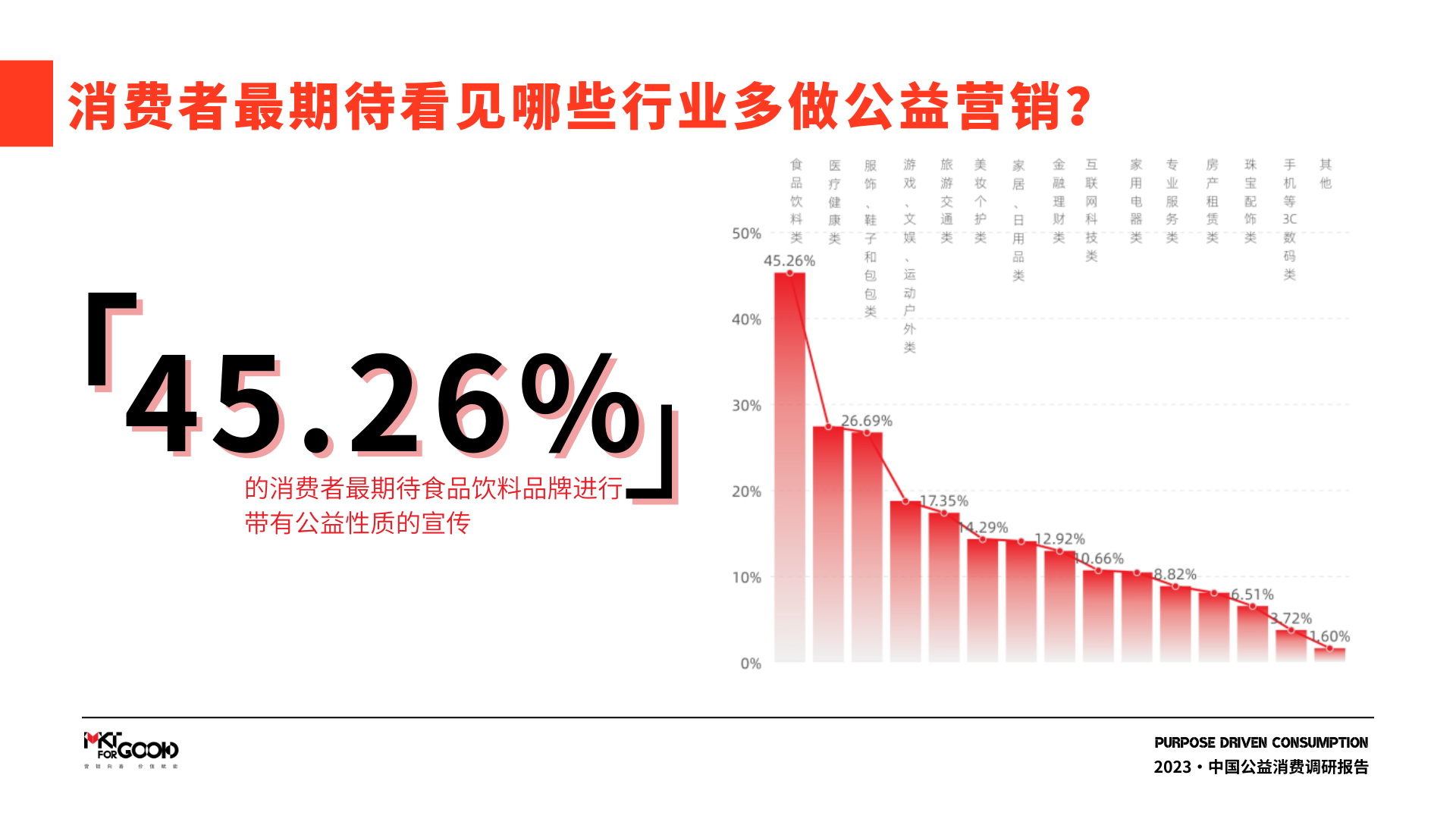

在行业方面,消费者更加期待「食品饮料」、「医疗健康」、「服装服饰」三个行业进行带有公益性质的宣传,对于吃在嘴里、穿在身上、保护自己健康的产品和服务,消费者总是更加严谨,更加看重它们的「靠谱和安全」。而企业投入宣传公益的态度,恰恰和消费者对企业的安全感和信任度直接挂钩。

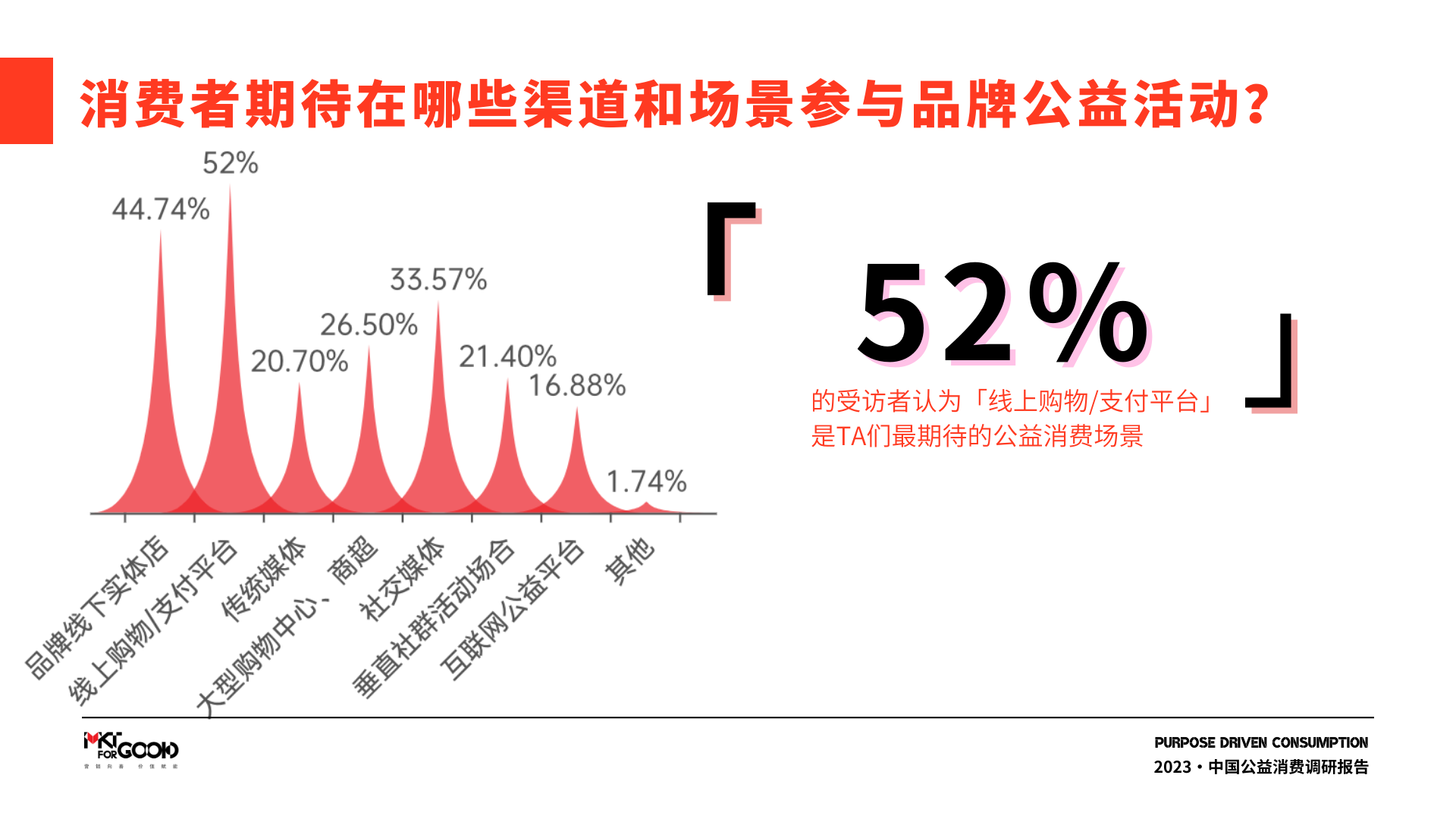

除了合适的行业和合适的议题,合适的渠道也很重要。我们看到越来越多地企业把ESG、可持续发展、社会发展等公益议题搬到自己的直播间和线上购物平台中,把相关的议题主张和项目故事植入自己的直播间、抖音号、视频号,变成一场特殊的发布会。这些话题,让消费者和粉丝耳目一新,和品牌产生更加深刻地链接。

此外,虽然现在很多消费都在趋向电子化、线上化,「线下实体店」仍旧是消费者偏好的公益营销渠道。公益元素和社会议题给传统的产品推销模式带来新鲜感和刺激感,同时也回应消费者对于公益活动「便捷性」的诉求,以此增加用户和消费者的黏性。

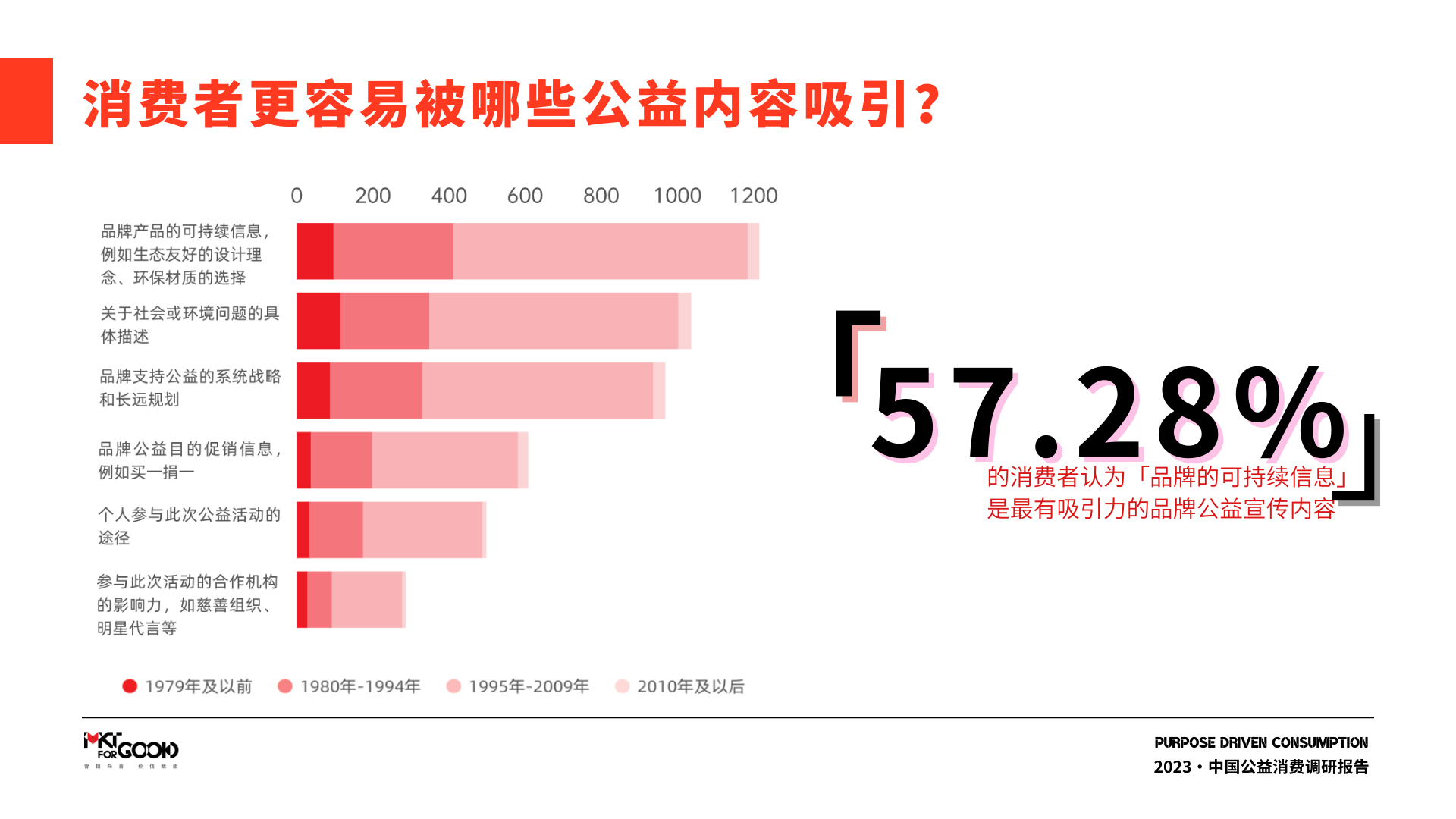

品牌公益信息的维度是多面的,究竟该重点呈现哪些内容吸引消费者?受访者反馈,「品牌产品的可持续信息,例如生态友好的设计理念、环保材质的选择」和「关于社会或环境问题的具体描述」是消费者的首选关注信息,紧随其后的是「品牌支持公益的系统战略和长远规划」。

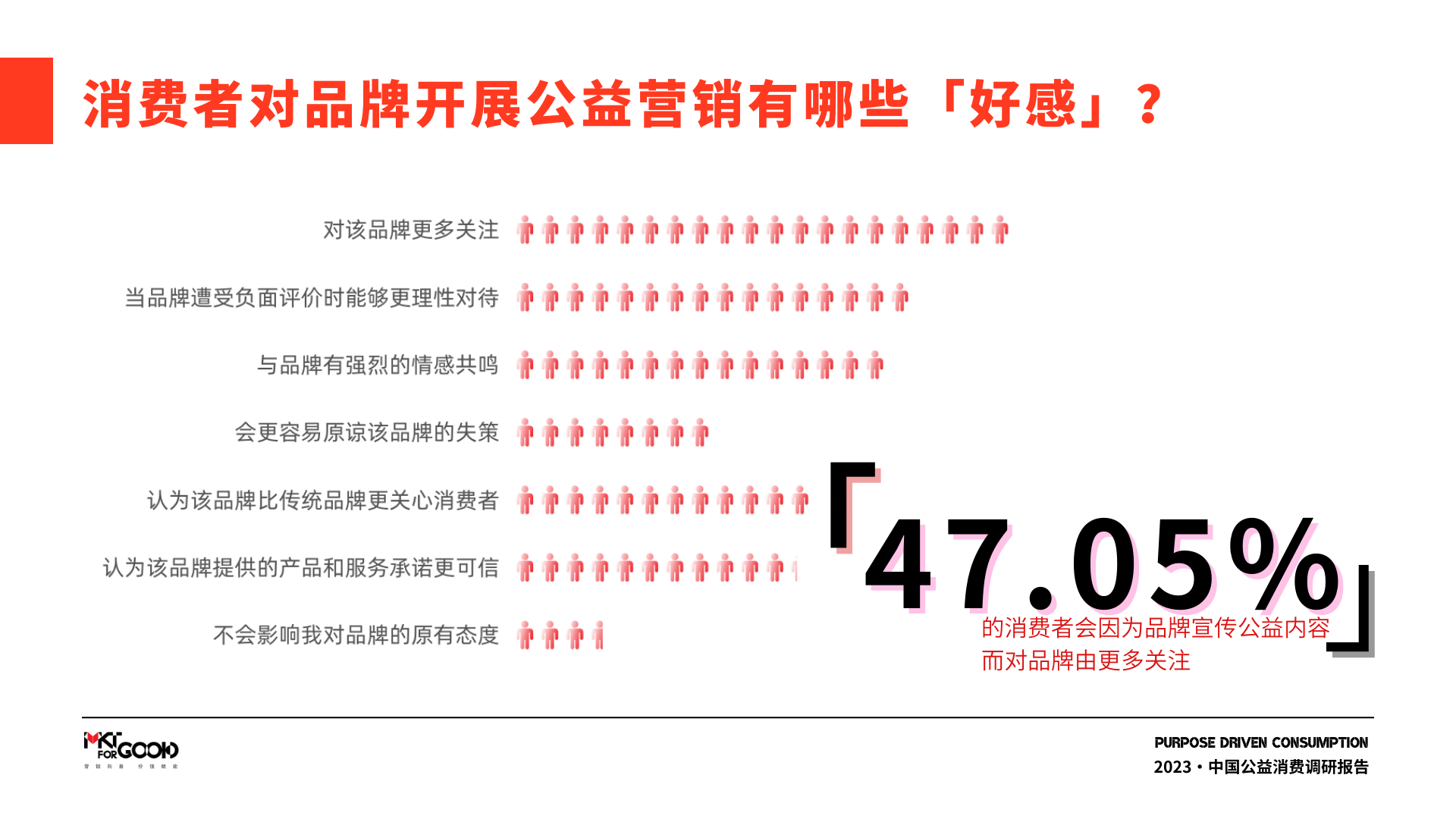

消费者对企业公益营销的「态度变化」恐怕是企业最关注的数据,消费者的积极态度意味着消费者对企业好感度、信任度、和忠诚度的上升,意味着企业形象和影响力的提升,而我们的数据恰恰证实了这一点。换言之,品牌开展公益营销有助于将品牌与消费者的关系拉到更短的半径内,使得消费者对品牌产生「先入为主」的积极印象。

消费者有意愿、也有行动支持品牌的公益主张:不论是去年还是今年的数据,都显示消费者高度期待有公益性质的产品和服务,期待品牌的营销语言和营销行为和ESG、CSR等内容做强链接 —— 这些标签会激发TA们的购买欲。同时,在品质和性价比符合预期的前提下,消费者会对这些产品和服务产生复购行为。

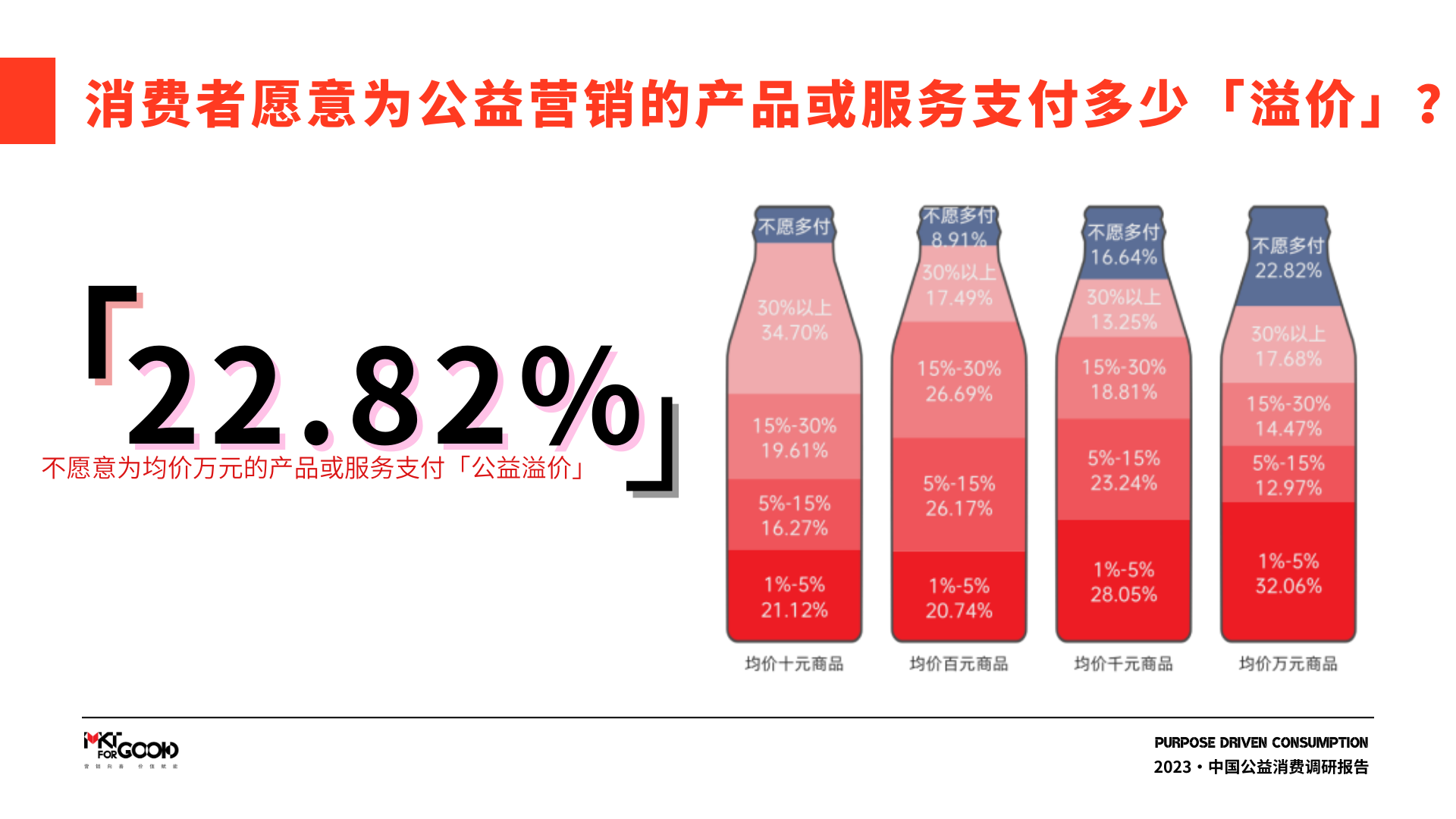

在没有更好技术支持的前提下,公益和ESG相关的投入往往存在短期成本上涨的问题,因此消费者能够接「公益溢价」的天花板在哪里也是需要关注的问题。对于高价位的奢侈品、轻奢品,由于产品本身的「溢价元素」过多,过高的「公益溢价」可能是不明智的。而对于百元以内的产品,消费者往往对因为公益产生的「溢价」是持开放态度的。

消费者对有公益营销行为的品牌有一定的包容度和耐心。面对品牌的公益营销「负面舆论」,更多的消费者愿意「等待相关监管部门」或「品牌本身」的官方回应。当然,公益玻璃心人皆有之。品牌因为公益营销行为而获得的消费者好感和信任,不应该被滥用,消费者也有可能因为相关「负面舆论」而「减少购买产品和服务」。而单个消费者「减少购买」的背后可能是指数级消费者的「敬而远之」。在信息爆炸的今天,消费者的传播能力绝对是不容小觑的。

此外,不是所有的公益营销方式都是受到消费者欢迎的。新时代的消费者,越来越能够分辨何谓「策略」,而何谓「套路」。TA们愿意花时间去追踪品牌公益项目的相关信息,愿意去了解品牌的「长期公益计划」,也愿意去验证企业公益的专业性和真实意图,并以此来判断企业是否是值得TA们支持的对象。无法追踪、缺乏专业性、商业意图过大的品牌公益行动,往往会丧失消费者得来不易的好感和信赖。

元旦这天,我们大部分人需要通过消费来庆祝2023年的到来,礼遇自己和亲友,表达美好的期许。这背后是消费者和品牌关系的价值思考,是消费者的选择,也是品牌的选择。公益营销是让消费者和企业集结在一起,产生超越消费本身的影响力,生成面向未来不确定性的责任感和安全感。2023年需要信心,需要包容,需要更好的凝结在一起。MKTforGOOD重磅发布第二份《中国公益消费报告》,与更多品牌伙伴一起推动公益消费市场的发展,为更包容的社会和可持续地球共同作出努力,实现企业的高质量增长。

表情

表情

最热

最热