2022-11-22

2022-11-22

474

474

葛宁 |北京农禾之家农村发展基金会秘书长

近日,《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2022)》发布会在北京以线上线下相结合的方式召开,70余位产研学社专家共同探讨中国慈善事业的变局与趋势,北京农禾之家农村发展基金会秘书长葛宁出席发布会并作主题演讲。

以下为葛宁的演讲内容:

农禾之家起源于中国社科院,一批深入研究农村问题的学者在三农发展领域积累了丰富的研究和实践项目经验。我们曾经在6个省份的8个县乡村与政府、企业、事业单位等开展试点探索工作,为全国27个省市的300多家农民合作组织开展多样化服务,每年出版1-2本专著。同时,农禾之家以人才为杠杆,依托研究团队开发了乡土人才培养计划,种子学员累计达400余人,覆盖了300多家机构,辐射了上千个农村社区。

2021年,受慈善蓝皮书编委会邀请,农禾之家团队承接了书中第一篇乡村振兴领域的发展报告研究与撰写任务,并组建团队(专职+志愿者+专家)展开工作。

在这个课题中,农禾之家团队研究的主要内容包括:一、对历史和当下现状进行回顾和梳理;二、分析并勾勒特点与成效;三、提出亟需解决的挑战与问题;四、引发思考与对策。

这一项研究工作面临不少困境:时间紧、情况复杂、涉及面广、前期研究少、文献资料少、无现成数据。团队专家经过讨论之后,确定了三个研究方法:一、与易善合作,进行数据爬取与梳理;二、通过2022年寒假大学生乡村调查活动,搜集村级调查问卷;三、利用大学生寒假回乡的机会,对村级组织、城市社会组织带头人进行个案访谈。

数据、资料的搜集与整理:研究范围主体是“两大类六小类”,主要针对社会组织的数量、结构、投入。具体来说,是通过中国社会组织网、民政部、北京市、上海市、广东省、深圳市等地民政局以及“慈善中国”披露的公开信息进行整理,覆盖全国超过90万家社会组织名录。

研究人员通过研究分类标签,建立乡村振兴分类学体系。社会组织名录数据,通过机器分类的方式匹配社会组织名称、业务范围,完成对应数据统计。针对基金会投入乡村振兴的数据整理,是通过与乡村有关的关键词体系筛选。关键词主要从基金会年度工作报告和审计报告披露的项目名称和项目简介中选择。考虑到基金会之间资金往来有重复计算,在项目支出总额的基础上,我们减去了捐赠人和募捐机构同为基金会的乡村振兴交易事件总额。

“乡村公益慈善行动调查”调查方法及样本情况:本次受访村共210个,分布在23个省(直辖市、自治区)的98个县。基本实现我国东、中、西部(华东、华北、华南、西南、西北五大区域)主要省份的覆盖。

本调查使用非概率抽样的方法——判断抽样,由访员调查自己所在行政村或周边行政村。在招募访员时收集其能够调查村的名称(包含省、市、县、镇和村名称),在招募完成后,由项目组根据收集的可调查村信息,进行配额判断。调查采取电子化问卷进行面访。

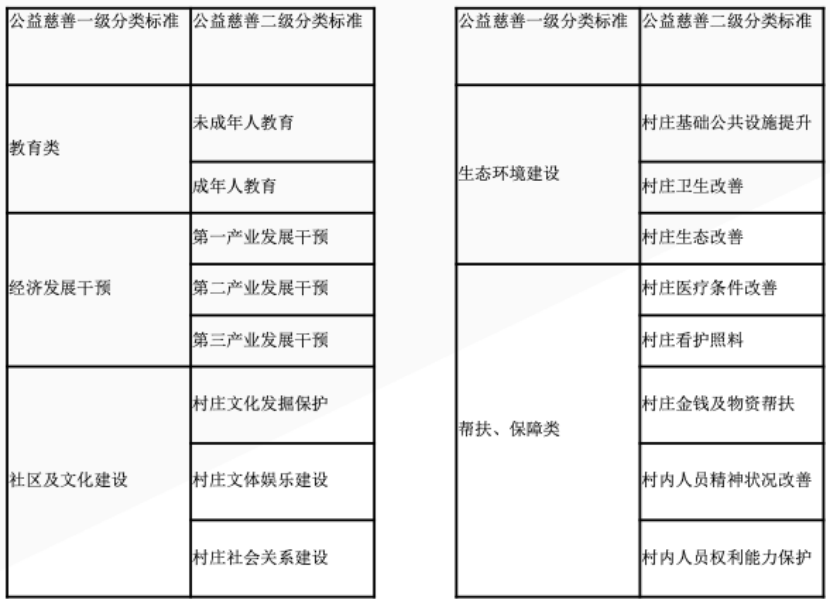

问卷按照大公益大慈善的思路,将推动村庄经济发展的公共性干预行动列入村庄公益慈善范畴,并在行动、主体、组织、意愿、成效评价、存在的问题等方面设置问题。一级指标划分为“教育类”、“经济发展干预类”、“社区及文化建设类”、“生态环境建设类”、“帮扶、保障类”和“其他”六个大项,并在此基础上将一级指标细化为相应的二级指标和三级指标。

由于时间紧张,我们只做了探索性研究,不做全国性推论,但也有一些重要发现。

第一,投入乡村振兴的社会组织数量、类型和层级结构、投入领域的特点:

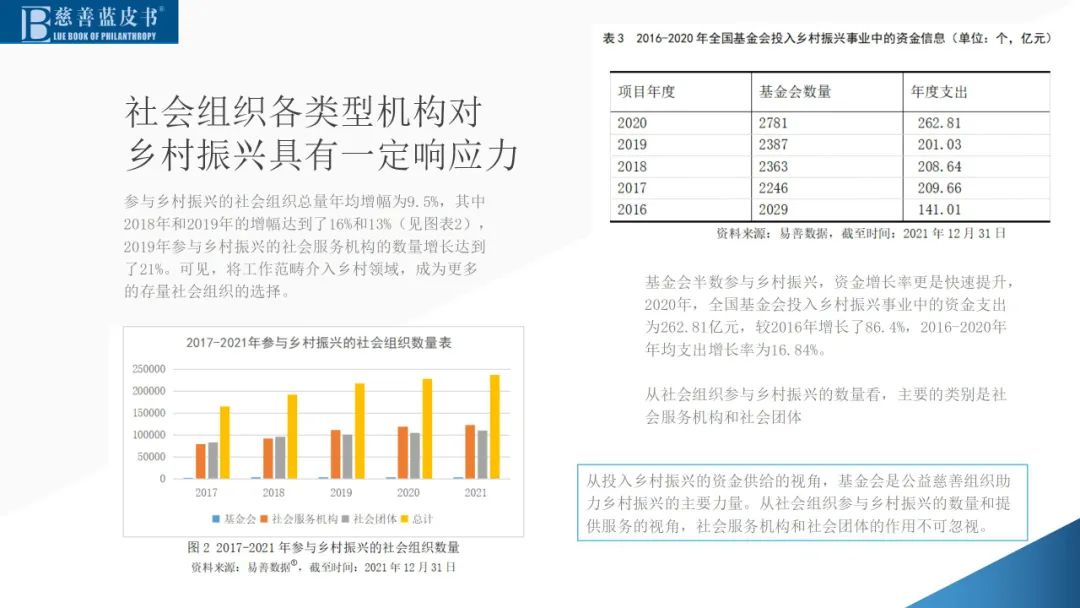

(1)社会组织各类型机构对乡村振兴具有一定响应力。参与乡村振兴的社会组织总量年均增幅为9.5%,其中2018年和2019年的增幅达到16%和13%,2019年参与乡村振兴的社会服务机构数量增长达到了21%。可见,将工作范畴介入乡村领域,成为更多存量社会组织的选择。

基金会半数参与乡村振兴,资金增长率更是快速提升。2020年,全国基金会投入乡村振兴事业中的资金支出为262.81亿元,较2016年增长了86.4%,2016-2020年年均支出增长率为16.84%。

从社会组织参与乡村振兴的数量看,主要类别是社会服务机构和社会团体;从投入乡村振兴的资金供给看,基金会是公益慈善组织助力乡村振兴的主要力量;从社会组织参与乡村振兴的数量和提供服务看,社会服务机构和社会团体的作用不可忽视。

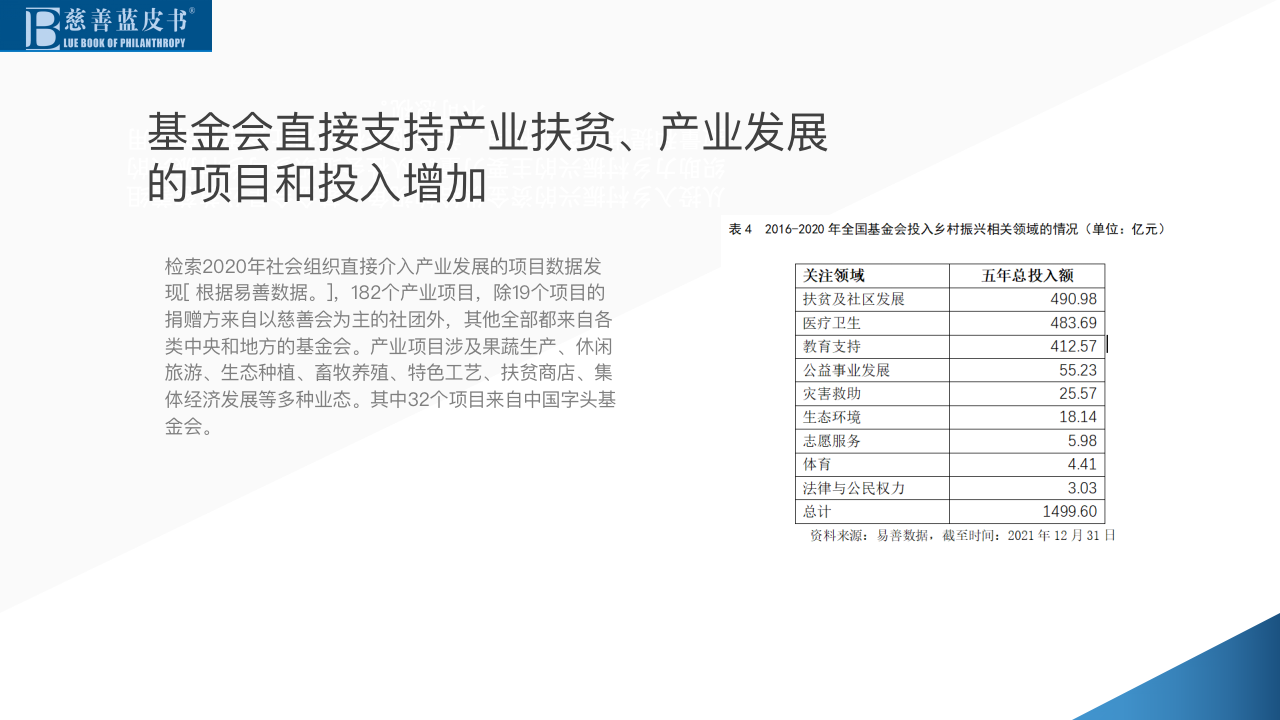

(2)基金会直接支持产业扶贫、产业发展的项目和投入增加。检索2020年社会组织直接介入产业发展的项目数据发现(根据易善数据),182个产业项目中,除19个项目的捐赠方来自以慈善会为主的社团外,其他全部都来自各类中央和地方的基金会。产业项目涉及果蔬生产、休闲旅游、生态种植、畜牧养殖、特色工艺、扶贫商店、集体经济发展等多种业态。其中32个项目来自中国字头基金会。

(3)在层级结构上来讲,县级及以下的社会组织供给量相对不足。2020年底,全国社会组织数量达89.4万个,而县级及以下参与乡村振兴的社会组织仅有21.5万个,其中乡镇及以下的社会组织19.02万个(易善数据:注册名称中含有所在乡村的地名),占总量的24.0%和21.3%。按照中国现有村庄总数(50.2万个)计,平均每个村只有0.43个社会组织。

统计数据表明,2021年,县级及以下的社会组织参与乡村振兴数量排名前五的省份为:江苏省、浙江省、河南省、甘肃省和广西壮族自治区。

2014年,江苏省民政厅曾出台对于乡村社会组织的登记、建设、培育等方面的政策。浙江省大力培育发展社区社会组织,全省备案总数为23万个,其中城市社区社会组织为8.8万个,平均每个社区18 个;农村社区社会组织为14.2 万个,平均每个村社区8 个。

第二,村庄公益慈善行动、主体、组织、成效等方面存在几个特点:

(1)政府是乡村公益慈善行动的主要支持者和资源提供者,村集体是行动的主要组织者和人力及服务资源的提供者。外来力量尚少,即使有,也多以与村内主体合作的方式。

(2)慈善公益组织参与乡村公益行动不多,但获得好评和信任程度较高。从问卷所得数据看,公益慈善组织参与乡村振兴以提供直接服务的社会工作机构为主。

(3)在农村二三产和老年人帮扶照料方面,各地农户的重要程度评级比较高,但是从供给上看还不能满足乡村自身的需求。

第三,在观念和能力方面存在多种挑战,包括:对于乡村振兴的认识不足、视村集体为一级行政组织、难以转变为协同角色、乡村内生动力和能力缺乏、公益组织的专业度有待提高。

针对这些方面,我们研究团队提出了相关建议与思考:

第一,坚持以村庄为主体,发挥其自主性和整体性功能。

(1)修改村委会法,改革和调整相关制度,扩大村庄主体的自治权利。建议政府部门依据修改后的法律为村庄党政统合、政经统合、政社统合的基层组织赋权赋能,给予村庄主体获取和经营完整资源主权的“制度空间”,让其有权、有能、有为、有位。

(2)财税政策需加强对村、乡集体自办乡村公益行动的支持力度。建议国家设立对集体经济收入投入乡村公益行动的奖励和补助政策。在我们调研的村庄中,有15个集体经济年收入为零,年收入为1万元以下的村庄有10个,两者相加,占到210个样本村的12%。可见,推进弱势集体尽快突围,需要乡村内外力量聚成合力的长期努力。

(3)赋予村乡两级备案乡村社区社会组织的权利。

(4)创新乡村公共服务,发展社区企业性质的生产和服务机构。中央出原则,各地出细则,对于以现金、股份、项目、技术、人力、物力等多种方式参与乡村公共服务和公共事务建设的予以政策鼓励。

第二,大力发展乡村社会组织。乡村社会组织是根植于乡土的社会组织,对于本地乡村需求和问题的了解最为清晰。如能与城市社会组织能够结合起来优势互补,在组织当地村民、发掘当地资源、创造新的需求与实现新的供给方面就能共同发力。

(1)以规划、备案、免税等配套政策推动乡村社会组织发展壮大。

(2)加强对乡村社会组织特别是县及以下组织的孵化和培育。建议以省、地为单位,以政府和支持乡村振兴的业为资源提供方,扶持一批本地的头部社会组织,专项加强对乡村社会组织的孵化和培育。

(3)大力发展助力乡村振兴的县域基金会。调动本县民间经济资源,借鉴福建晋江等地政企合作进行慈善筹资的经验,鼓励在本县发展或出身于本县的企业家建立县域基金会。调动本县教育系统人才资源,吸纳出身于本地县的高等教育人才加入本县慈善事业,为县域基金会提供人力资源和资源链接。

第三,整合乡村内部与外部力量,聚成优势互补的合力。

(1)村和乡是乡村振兴的本体,村民集合体的村集体是乡村振兴的主体。村集体在注重村内各主体之间合作的同时,努力拓展视野,在与外部资源的链接和整合上下功夫,聚集起与外部力量优势互补的合力,才能更有效地推进乡村发展。

(2)处于乡村外部的公益组织认清自己的优势和劣势,明确自己的配角地位。只有与村集体紧密配合,才能形成推动乡村发展的重要生产力,只有与村集体为主的多主体结成链接与合作的关系,才能在助力乡村的同时也获得自身的成效与发展。

(3)大力加强区域化的村乡集体、社会服务机构、基金会、涉农企业等多方资源整合,推进以村乡集体为主要服务对象的各类社会主体资源整合的供给。

(4)专项孵化和培育村级带头人和村级领导核心集体。中国乡村发展基金会用8年时间做项目试验,着力探索公益资本以项目方式进入乡村社区,通过孵化村级合作社,培育带头人,带动乡村产业发展和治理改善的新路子。最近,在总结提炼已有经验的基础上,他们建立了合作社学院,专题举办村级带头人、合作社理事长、返乡青年的培训班,形成支持带头人、合作社发展的公益平台。

(5)推动科协、农技协、供销社等国家涉农系统形成乡村振兴联合体。有相比较类似的相对单一的技术优势和改革中整体下滑的组织劣势。建立利益共同体,重点聚焦于解决各类技术推广和应用间的脱节问题。

(6)加强研究倡导工作,培育两用人才及团队,加强分析与实务能力。

表情

表情

最热

最热