2022-11-09

2022-11-09

410

410但凡关注国内自然保护事业人都知道唐锡阳先生和其创始的绿色营。几日前,唐锡阳走过人生九十二年历程,弃杖成林。

上世纪八十年代和九十年代上半期,《中国环境报》是国内仅有的一家肩负传播环境信息的全国性报纸。1993年,与很多读者一样,我也是在《中国环境报》上读到《环球绿色行》的介绍和对作者唐锡阳的采访。

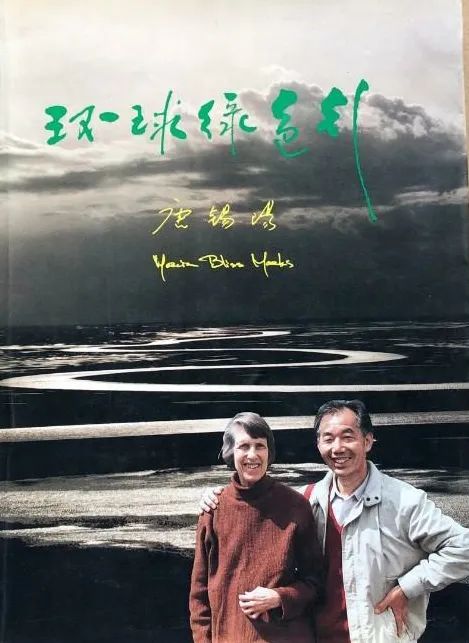

独一无二的《环球绿色行》

那个时期,环境领域的科普和人文书籍很少。《环球绿色行》集成作者亲自考察国外自然保护区,整理其所见所闻和心得体会,并能从社会、文化、历史等角度分析和思考自然保护的中文书籍当时在国内独一无二。

《中国环境报》既在其环境文学版面给予此书极力推介,也对唐锡阳这位自然保护倡导者多次报道。其中一篇专访是报社记者熊志红写的,熊志红同时也是北京环境团体自然之友的成员,积极参与过自然之友的早期活动。

因为和包括熊志红在内的几位环境报记者熟悉,他们把唐锡阳的电话给了我。当时我在科技日报社实习,每周一期的绿色周刊有个绿色人物专栏,我便专门去采访了唐锡阳老师,也邀请其为《科技日报》绿色周刊撰稿。1995年,美国太平洋环境组织中国项目负责人王怡人女士在北京访问,希望结识民间环境人士,于是我带着王怡人再次拜访了唐锡阳。还有几次是带着新闻学院的同学孙秀艳和北京林业大学山诺会创始人严峻等人,唐老师的寓所俨然成了绿色恳谈会的场地。

在唐锡阳家里,他给我们看了刚收到的来自昆明摄影师熊建华的一封信。熊建华也是《环球绿色行》的忠实读者,因为这本书上印有唐锡阳老师的家庭通讯地址,所以能够收到读者的来信。信中介绍了云南省林业厅奚志农为拯救白马雪山原始森林奔走呼吁的努力和不甘,希望唐老师能关注滇金丝猴和滇西北这片森林的命运。

奚志农这个名字我听起来似曾相识。1992年暑假独自在云南旅行时,骑行去昆明金殿的路上偶见云南森林自然中心,顺便进去拜访了一下。接待我的是刚毕业三年的钟明川女士,她听明来意,了解我对自然保护有些许兴趣,便介绍说可以见见林业厅的这个人,于是在我的旅行日记本上写下奚志农的名字。

唐锡阳看完这份来信后立即联系了熊建华和奚志农,了解事情原委。同时也告知林业部办公厅的沈孝辉先生,并去信给当时主管环境事务的国务委员宋健。当地迪庆州政府以贫困为由,执意要砍伐白马雪山100平方公里的原始森林。

唐锡阳对来访的客人通常都会赠送《环球绿色行》。我将一本带给自然之友会长梁从诫,并向梁老师介绍唐锡阳这位环境作家和奚志农为保护滇西北森林的努力。梁老师当即让我带着他和夫人方晶老师,乘坐黄色面的从干面胡同赶到丰台区唐锡阳家里。在当时环境理念未入主流的时代,两位各自为自然保护事业奔走的先行者一见如故。

《大自然》主编和自然保护作家

唐锡阳是湖南汨罗人,生于1930年,在湖南长大。上世纪50年代初,唐锡阳从北京师范大学毕业,分配在《北京日报》社担任编辑和记者。1957年,划为右派,其发妻在文革中受株连,被迫害致死。1980年,平反后的唐锡阳来到北京自然博物馆工作,负责创刊《大自然》杂志,并任主编。

《大自然》杂志是颇受读者好评的自然科普刊物,这离不开唐锡阳开明的办刊理念。作为自然科普专家,唐锡阳还在报刊上发表了大量有关自然保护的文章,并出版了《自然保护区探胜》等著作。

唐锡阳在各地自然保护区考察,由此也结得另一次良缘。1982年唐锡阳在西双版纳考察时, 遇见来此旅行的美国专家马霞(Marcia Marks)。对大自然共同的热爱让他们走到一起。在马霞的帮助下,唐锡阳在美国出版了《Living Treasures》画册向国外读者介绍中国灿烂丰富的自然物种和保护区的风貌。

1989年至1992间,唐锡阳和马霞先后考察了世界上50多个国家公园和自然保护区。之后三年潜心著述, 出版了颇具启蒙意义的《环球绿色行》一书。

创办绿色营

上世纪90年代前期,在中国生活工作的西方人士还不算多。马霞曾是中国外文局的专家,受单位之托,协助朝鲜领导人文集英文版的语言编校,并由此获得一笔稿费收入。马霞看到唐锡阳每天在家里为滇西北的原始森林和滇金丝猴殚心积虑,就建议“老唐”亲自去当地探个究竟。并愿意捐出稿费,资助青年学生和唐锡阳同去滇西北。

扎西拍摄的滇金丝猴一家

虽然唐锡阳曾经纵横大江南北,但当时的迪庆州还是非常遥远的存在,交通不便、山路崎岖的滇西北一隅对于一介文人还是很有挑战的。

在唐锡阳家中讨论绿色营准备事宜

北京林业大学山诺会知晓滇西北原始森林危机的情况后,在严峻的带领下积极参与保护滇金丝猴活动。唐锡阳老师和中国灵长类专家组组长全国强受邀前往北林大发表演讲。

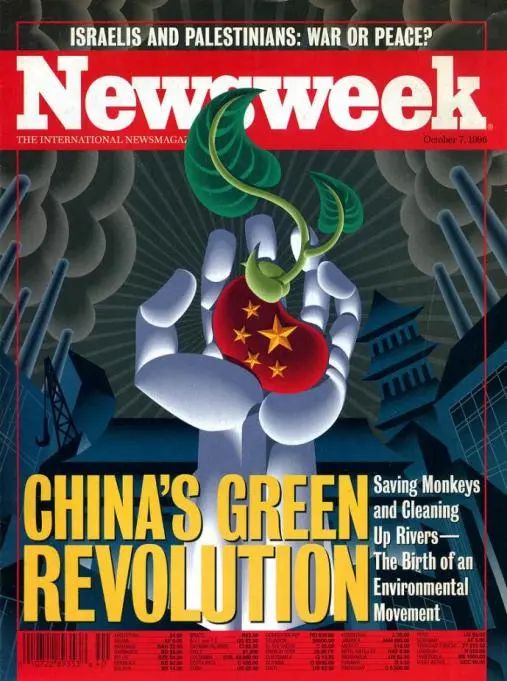

在场学生点燃200只蜡烛为滇金丝猴祈祷的场景,让在现场采访的美国《新闻周刊》北京分社社长George Wehrfritz颇有感触。George随后一系列跟进采访,写出《China’s Green Revolution》的封面文章,向世界介绍中国公众环境抗争的历程,由此国际社会对中国民间环境活动更多关注和支持。

1996年10月7日出版的《新闻周刊》

有了青年学生对保护云南原始森林征程的向往,唐锡阳意识到建立一个大学生“绿色营”向滇西北进发是参与当地自然保护、帮助解决现实问题的一个好主意。1996年,在社会各界的支持下,唐锡阳筹集到相应的经费,遴选营员后,带领“绿色营”前往白马雪山。

1996年绿色营远征白马雪山

自从首届“绿色营”成功举办后,每年绿色营都前往一处环境热点地区。历时多年,绿色营锻炼出一代一代青年环境人才,成为颇具凝聚力的环境群落。除了全国性的绿色营,地方上还出现各地的绿色营,乃至关注海洋的蓝色营等等,皆视唐锡阳为精神领袖。唐老师也丝毫不顾年迈之身,在全国各地高校演讲报告,鼓舞莘莘学子为自然保护投身献力。

真心保护自然、正直担当道义

唐锡阳对于保护大自然是发自内心的,从不在乎各种名誉。2007年唐锡阳获得拉蒙·麦格塞塞奖,但其极少提及。除了笔耕不辍,唐锡阳最愿意和青年学生打交道,并始终对自然探索不止。

唐锡阳坚信不移地认为:热爱自然、走进自然会让人年轻。1996年,前往滇西北的30多天,大家都担心唐老师身体是否能吃得消。不曾想唐老师和营员们一样徒步高山、跨江过川,而且在之后的二十多年里,依旧行走江湖,让人钦佩不已。

在白马雪山垭口的呐喊

难能可贵的是,唐锡阳对人生、历史和现实有其同龄人少有的真知灼见。从唐老师不时发来的那些发表的和无法发表的文字中,可以领教其对世事的悟析。虽然经历时代不公的坎坷,但唐锡阳的心灵始终纯洁如洗,拥有独立、卓而不群的思想和人格。

2018年7月中旬,唐锡阳和家人一行来日本旅行,我们在东京品川得以见面叙旧。虽然多年未见,但唐老师的消息一直都有。2021年秋,91岁高龄的唐锡阳还在北京朝阳公园为新版所著签名售书,又引来绿色营员和读者们的小聚。

2022年11月3日,唐锡阳波澜壮阔的一生在其晨间安睡中谢幕,其留给世人珍贵的精神财富及其彷如昨日的音容笑貌,与其挚爱的大自然一样涓绵长青。

表情

表情

最热

最热