2022-09-02

2022-09-02

2218

2218

要点速览

1. 日本NGO之所以能够在短短50余年间迅速崛起并引领亚洲各国,其重要原因之一在于“NGO同行网络的构建及其抱团意识的强化”。

2. 旨在构建NGO同行网络的NGO支持型组织并不直接参与对外援助活动,而是扮演“支持NGO发展”的中介角色。这种相对松散的组织形态,能够在确保各加盟成员独立性的同时,通过联合方式以弥补单个NGO所面临的诸种困境。

3. 随着泡沫经济的破灭,日本NGO的发展势头到20世纪90年代中后期开始放慢,转而更加注重构建和强化“跨部门合作网络”,即构建市民、政府以及企业等各方利益主体之间的合作网络”。而NGO支持型组织直到20世纪80年代初才得以出现。

4. 日本各类NGO支持型组织已达到78个。对于日本NGO而言,加入NGO支持型组织已成为其谋求发展的必要选项。为了满足日本NGO部门日益多元化的发展需求,经过30余年的发展和演变,日本NGO支持型组织衍生出不同类型,包括国内地域类、活动领域类以及地域国别类。

5. 日本NGO同行网络的发展驱动力至少包括以下几个方面:NGO“抱团取暖”的生存本能驱动;NGO支持政策体系的外在驱动;NGO功能分化与跨部门合作需求的内生驱动;NGO提升政策倡导能力与政治影响力的拓展驱动。

本文经作者授权发布,选自俞祖成著《社会治理视域中的日本非营利组织》,就日本NGO的同行网络(行业性组织)的功能定位、构建历程、组织类型以及发展驱动力等问题进行简要分析。

《社会治理视域中的日本非营利组织》是一部聚焦“日本非营利组织”的专著,以中日比较为研究视角,采取实地调研、案例研究等研究方法,从“制度设计”和“制度实践”两维度出发,全面考察和深入剖析日本非营利组织参与社会治理的制度安排及其实践经验。在此基础上,结合我国社会组织参与社会治理的实际情况,分领域、分类别地提炼日本经验之于中国的启示和借鉴,进而助力中国的社会治理创新以及共同富裕的实践。

在“一带一路”倡议的背景下,我国社会组织 “走出去”的必要性和重要性备受社会关注,被普遍视为“讲好中国故事、增强国家‘软实力’和促进‘民心相通’的重要手段”。令人欣喜的是,近年来我国社会组织的身影在区域性和国际的平台上越来越活跃。例如,中国扶贫基金会(编者注:现为中国乡村发展基金会)在缅甸和尼泊尔设立了合法的办公室,爱德基金会不仅走到发展中国家展开援助,还在西方国家设立了办公室。此外,公益界人士也在积极推动我国社会组织走出去。据此,李小云认为“中国社会组织走出去正在成为一个潮流,是中国走出去的‘第三次浪潮’”并呼吁“加大支持中国社会组织走出去,打造中国特色的民间援助的新模式,积极配合官方援助,形成一致对外的,统一协调的大援外格局。”

在此背景下,我国于2018年3月组建“国家国际发展合作署”,致力于推动形成政府、企业和社会组织“三位一体”的立体援外模式,从而使政府资源向社会组织开放有了想象空间。然而,在当前国内社会组织管理日趋严格的背景下,加上我国社会组织普遍面临起步晚和能力弱等困难,从而使得其在国际NGO格局中寻得发展空间的相关实践尚处于起步阶段,成形的案例微乎其微。为此,有学者呼吁:“有志于走出国门的NGO应共同探讨并提炼出中国NGO可能的文化特征、特色、规范和话语,并通过建立行业性组织来设定共同的行为准则”,并坦言“在塑造集体特质方面,比欧美NGO更加务实的、更注重民间互动的日本NGO有很多经验值得中国NGO学习。”此外,日本NGO之所以能够在短短50余年间迅速崛起并引领亚洲各国,其重要原因之一在于“NGO同行网络的构建及其抱团意识的强化”。鉴于这一问题意识,本文就日本NGO的同行网络(行业性组织)的功能定位、构建历程、组织类型以及发展驱动力等问题进行简要分析。

1. 日本NGO同行网络的内涵及其功能

如前所述,与我国不尽相同,在日本,NPO(Non-profit Organization,非营利组织)侧重指代那些以解决国内社会问题为使命的民间社会组织,NGO则特指那些致力于解决国际性或全球性问题的民间社会组织。而旨在构建NGO同行网络的组织被称为“ネットワークNGO”。其中“ネットワーク”音译自“network”,指代“网络或关系网”之意。

旅日韩国学者朴宽容认为,“ネットワークNGO”在广义上是指“同行关系网络的构建过程及其背后所蕴含的价值观”,而在狭义上则意味着“通过同行关系网络的构建以向整个社会施加某种影响的活动之总和。”与之相类似,日本学者今田克司等人认为“ネットワークNGO”是指多个NGO联盟而形成的同行网络化组织,它有别于传统的金字塔式的等级制组织,其组织结构呈现水平状态,提倡尊重各加盟成员的自主性与独立性,强调加盟成员之间的交流与合作。进而言之,在日本市民社会中孕育而生的NGO,其最大的特点在于灵活性、独立性以及自律性。通过采取“ネットワークNGO”这种相对松散的组织形态,能够在确保各加盟成员独立性的同时,通过联合方式以弥补单个NGO所面临的诸种困境。

显而易见,“ネットワークNGO”并不直接参与对外援助活动(国际协力活动),而是扮演“支持NGO发展”之中介角色。鉴于此,我们倾向将其翻译为“NGO支持型组织”。概括而言,日本NGO支持型组织主要发挥以下功能。

第一,收集并分享行业动态信息。与西方国家的NGO相比,日本NGO的规模普遍较小,加上囿于人力和财力的不足,其信息获取与处理能力相对有限。为此,NGO支持型组织通过信息的收集与共享能够帮助加盟成员更好地把握行业发展动态,以提高其行动效率。

第二,强化加盟成员的能力建设。通过向加盟成员提供信息交换和经验交流的场所,为NGO之间的未来合作奠定基础。众所周知,NGO不像政府与企业那样拥有众多的员工和相关利益者,故建立同行之间面对面的接触交流机制对于它们日后开展合作显得尤其重要。同时,NGO支持型组织还会不定期地面向加盟成员提供各种研修服务,以此协助NGO培养和储备人才。此外,部分规模较大的NGO支持型组织还出台相关的行业规范,以此提升NGO部门的社会信誉度。

第三,开展政策倡议并构建跨部门合作网络。对于资源相对匮乏的NGO来说,通过联合抱团的方式能够更有效地发挥其政治影响力。例如,NGO活动推进中心(现为“国际协力NGO中心”)、关西NGO协议会和名古屋NGO中心于1996年联手向外务省(外交部)发起倡议,从而催生作为NGO与政府部门的对话窗口——“NGO与外务省定期协议会”。此外,这些NGO支持型组织还于1998年与国际协力事业团(现为独立行政法人“国际协力机构”,简称JICA)共同组建“NGO与JICA协议会”,并于2001年与从事日元贷款业务的国际协力银行(简称JBIC)联手成立“NGO与JBIC定期协议会”。更值得关注的是,日本NGO支持型组织还在积极构建NGO与企业及其他民间团体之间的合作机制。

第四,开展面向市民的启发教育活动。大部分日本NGO支持型组织积极通过广告宣传、市民讲座以及其他活动等方式,促进广大市民对国际协力活动的理解和支持,以此动员潜在的参与者和捐赠者。

2. 日本NGO同行网络的构建历程

日本最早的跨国境民间对外援助活动,可追溯至侵华战争时期由基督教徒和在校学生自发组织的针对中国战争难民的救助行动,但后来随着战争的激化被迫中止。二战结束后,日本社会由于百废待兴,并无能力开展对外援助活动。直到20世纪60年代,日本社会才开始出现真正意义上的NGO。当时日本NGO主要出于战争赎罪心理,向东南亚国家派遣医护人员并招收留学生,旨在为受援国培养医疗从业者和农村领导人。之后,以1979年对柬埔寨难民的援助为契机,日本NGO数量迅速增加,参与阶层也不断扩大。

20世纪80年代末至90年代中期,随着日本经济的快速增长、市民国际意识的提高以及政府对民间对外援助事业支持力度的强化,日本NGO进入快速发展期,新增NGO数量逐年递增,呈现出强劲的发展势头。然而随着泡沫经济的破灭,NGO的发展势头到20世纪90年代中后期开始放慢,转而更加注重构建和强化“跨部门合作网络”,即构建市民、政府以及企业等各方利益主体之间的合作网络”。而NGO支持型组织直到20世纪80年代初才得以出现。概括而言,日本NGO同行网络(即NGO支持型组织)的构建历程可分为以下四个阶段。

1. 摸索期:20世纪80年代前半期

日本最早的NGO支持型组织是1980年成立的“中南半岛难民联络会”,旨在为那些在中南半岛从事难民救助活动的日本NGO提供信息贡献与经验交流的平台,从而成为地域国别类NGO支持型组织之雏形。紧接着,日本若干NGO于1982年联合成立“开发教育协议会”,致力于开展对外教育援助的社会普及活动。然而,这些NGO支持型组织最终未能形成固定的组织形态,活动内容也多局限在特定的领域,并且有些组织异化为政府的外围机构,组织使命及活动期间受到制约,最后导致项目结束后便被宣告解散。

2. 成长期:20世纪80年代后半期

经历尝试期的摸索后,20世纪80年代后半期开始出现真正意义上的NGO支持型组织。例如,以1983年设立的“NGO相关者恳谈会”为母体,日本NGO部门于1987年成立“NGO活动推进中心”(后更名为“国际协力NGO中心”,英文缩写:JANIC)。此外,同年还陆续组建“关西国际协力协议会”(后更名为“关西NGO协议会”)、“京都NGO协议会”以及“名古屋第三世界NGO中心”等行业性组织。其中,“NGO活动推进中心”演变为全国性的NGO支持型组织。这些组织不在局限于特定的活动领域或国际问题,而是试图通过广泛联合方式将全国或特定区域内的NGO团结起来并为各个加盟成员组织提供各种专业性支持服务。这种做法与西方国家的NGO支持型组织大相径庭,“尽管日本与欧美的NGO支持型组织的起步时间几乎处于同一时期,但由于欧美的NGO在当时已经相对成熟,其同行网络的诞生是更多是出于全国层面的通力协作所需,而日本的NGO支持型组织则主要是为了给当时正处于发展初期的NGO提供支持而成立的。”如前所述,该时期成立的NGO支持型组织进入90年代后积极开展与政府的对话,从而快速提升日本NGO部门的社会地位。

3. 分化期:20世纪90年代

进入20世纪90年后,日本NGO支持型组织的数量开始迅速增加,同时出现功能分化之趋势。换言之,随着日本NGO事业在海外的不断拓展以及在国内支持体系逐步完善的情况下,日本NGO部门出现了基于不同事业对象以及特定领域而产生的同行网络功能分化之需求,具体而言,一方面,以特定区域为据点开展活动的地域类NGO支持型组织相继诞生,例如“NGO福冈网络”(1993年)、“埼玉国际协力协议会”(1996年)、“北海道NGO网络协议会”(2000年)等。之后,这些组织逐渐覆盖日本全国大部分地区并构建起全国范围内相对完整的支持体系;另一方面,相继出现活动领域类和地域国别类NGO支持型组织,其中活动领域类NGO支持型组织包括“国际禁止地雷运动日本支部”(1997年)、“气候网络”(1998年)、“ODA改革网络·东京”(1996年)以及“团结外国移民劳动者全国网络”(1997年)等组织。而地域国别类NGO支持型组织包括“印度尼西亚民主化支援网络”(1998年)、“日本尼泊尔NGO网络”(1993年)以及“柬埔寨市民论坛”(1993年)等组织。

4. 深化期:2000年之后

该阶段在延续20世纪90年代发展趋势的同时,出现了功能深化和升级动向。首先,开始出现跨部门多元主体合作类型的NGO支持型组织,其典型代表是“日本平台”(Japan Platform)。该网络平台的运作机制是构建一个涵盖政府界、经济界、基金会界以及广大市民的跨部门合作网络,从而实现资金和物资筹集渠道的多元化,进而有效凝聚社会各界的力量以展开紧急人道主义援助活动;其次,出现整合全国各NGO支持型组织之力量的尝试。例如,从2002年至2005年连续召开5次“NGO支持型组织全国会议”,旨在实现NGO支持型组织之间的信息共享,并就NGO支持型组织共同面临的课题进行探讨;最后,尝试在重大国际会议期间积极开展政策倡议活动,以提升NGO的社会影响力。又如,在2008年北海道洞爷湖召开的G8首脑会谈期间,日本141个NGO联手成立“NGO论坛”,围绕环境、人权/和平、贫困/开发等议题,面向政府展开广泛的政策倡导。此外,在2010年名古屋市召开的“生物多样性公约第10次缔约国大会”期间,日本环境类NGO联合全国性NGO、地方性NGO以及部分关联企业在内的民间力量开展声势浩大的政策倡导活动。

3. 日本NGO同行网络的组织类型

截至2016年3月,收录在JANIC所开发的“NGO名录”(NGO Directory)中的日本NGO数量已达434个,其中约80%的NGO已加入不同类型的NGO支持型组织,另外约30%的NGO还加盟了国际性NGO支持型组织。从中我们不难发现,对于日本NGO而言,加入NGO支持型组织已成为其谋求发展的必要选项。为了满足日本NGO部门日益多元化的发展需求,经过30余年的发展和演变,日本NGO支持型组织衍生出不同类型,包括国内地域类、活动领域类以及地域国别类。据日本外务省与JANIC的统计,日本各类NGO支持型组织已达到78个,其中国内地域别15个、活动领域类53个、地域国别类10个。

1. 国内地域类NGO支持型组织

根据业务活动范围,国内地域类NGO支持型组织可细化地方级别类组织与全国级别类组织,它们的共同特征在于均属“跨活动领域的综合性组织”,即通过联合全国范围内或某行政区域内的NGO组建同行网络并为加盟成员提供综合性专业支持服务。而两者的不同之处在于,地方级别类组织主要以特定行政区域为业务活动范围,例如“关西NGO协议会”属于关西地区NGO的行业性组织。这类组织在为该区域的NGO提供支持服务的同时,还积极寻求与当地政府或企业的合作,努力“将当地的产业、历史、文化、技术以及知识等资源作为对外援助资源加以利用”。

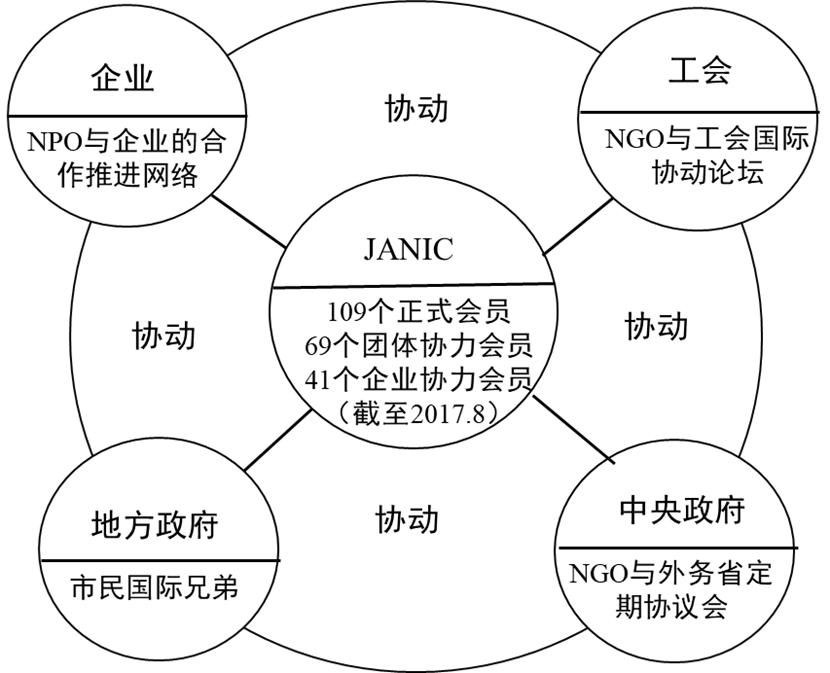

而全国级别类组织的使命在于构建整个日本NGO部门的行业网络,例如成立于1987年的JANIC作为日本NGO部门的行业性组织,迄今已吸纳109个NGO作为其组织成员并积极地开展了以下业务活动:第一,实施NGO能力建设项目。为了提高日本NGO的组织运作能力和项目开展能力,JANIC积极地向加盟成员提供了行业信息、学习资源以及交流平台等支持服务;第二,推动NGO的跨部门合作。JANIC不但与中央政府、地方政府、工会以及企业之间建立常态化合作机制,还积极与国际组织(如联合国开发计划署、世界银行以及亚洲开发银行等)展开交流和对话(见下图),并于2001年与联合国开发计划署联合共同举办对话论坛,进而成功推动“亚洲贫困减半协动网络”的成立;第三,开展政策倡导及市民启蒙教育活动。例如推动成立“NGO与外务省定期协议会”以及在重大国际会议期间利用自身影响力积极组建NGO政策倡议联盟。

*JANIC所构建的“跨部门合作网络”(资料来源:根据JANIC官网资料绘制而成)

2. 活动领域类NGO支持型组织

活动领域类NGO支持型组织是活跃在特定对外援助领域(如难民救助领域)或旨在解决特定国际问题(如贫困问题)的NGO联合组建的行业性组织。例如,“日本平台”得以组建是因为日本NGO在1999年科索沃难民救助活动过程中各自为政而导致救援效果不佳。为此,“日本平台”旨在建立一个涵盖政府界、经济界、基金会界以及广大市民的跨部门合作网络,以此实现资金和物资筹集渠道的多元化,进而有效调动社会各界力量以展开紧急人道主义援助活动。又如,“教育协力NGO网络”是活跃在对外教育援助领域的NGO联合成立的同行网络,而“农业与农村开发NGO协议会”则是那些专门从事农村和农业开发援助活动的NGO行业性组织。

3. 地域国别类NGO支持型组织

地域国别类NGO支持型组织是指在某个境外地域或国家开展对外援助活动的NGO所联合组建的网络化组织,例如“非洲日本协议会”与“尼泊尔NGO网络”,其使命在于为活跃在非洲地区或尼泊尔的日本NGO提供行业信息或经验分享,从而促使加盟成员能够更有效地开展活动并促使它们携手开展相关项目,同时也致力于开展政策倡导活动。

4. 日本NGO同行网络的发展驱动力

如前所述,经过30余年的发展演变,日本NGO同行网络得到全方位拓展并基于功能属性和地域属性衍生出不同的组织类型,从而形成一整套相对完善的立体式行业性合作网络体系,极大提升日本NGO部门的成长和发展。那么,我们需要进一步追问的是,究竟是哪些因素驱动了日本NGO同行网络得以快速构建?在我们看来,日本NGO同行网络的发展驱动力至少包括以下几个方面。

1. NGO“抱团取暖”的生存本能驱动

进入20世纪70年代后,随着日本经济的快速腾飞以及一系列国际重大事件的频发,日本NGO部门逐渐获得成长所需的经济基础及舆论支持。然而较之欧美社会,日本社会的捐赠文化和志愿者精神较为缺乏, 从而导致日本NGO在诞生之初普遍面临资金不足和人才缺失的困境。

为此,日本NGO部门不得不采取“抱团取暖”方式组建同行网络,一方面积极地广大市民宣传国际援助的积极意义,以此提升市民的“国际协力意识”并从中获得市民捐赠与志愿者人才;另一方面,以行业性组织的方式开辟与政府进行对话的渠道,进而改变政府长期以来所秉持的观望与怀疑之态度并寻求政府的的相应协助。故而,与欧美国家不同的是,日本NGO支持型组织的最初使命在于为那些初生期的NGO提供生存所需的经济基础和社会支持。

2. NGO支持政策体系的外在驱动

随着日本社会对NGO对外援助活动关注度的提升及其参与阶层的日趋扩大,日本政府逐渐认识到NGO在提升国家软实力与国家形象方面的重要作用,并于20世纪80年代开始主动与NGO展开合作,将部分ODA经费(由政府或其相关部门所持有的国际协力活动资金)拨给NGO开展对外援助项目。

例如,日本外务省早在1989年就已出台“NGO事业补助金制度”和“小规模无偿资金援助制度”,前者属于为提高NGO的事业实施能力和专业性而提供的资金援助(单项资助额度不超过总项目经费的50%,且在30万日元以上200万日元以下)后者于1995年更名为“草根无偿资金援助制度”,属于向NGO的海外项目提供资金援助(资助上限为1000万日元,但外务省可依据申请项目的性质拨付5000万日元以内的援助经费)。仅通过后项政策,外务省在1989年度就资助了日本NGO在32个国家开展的95个项目,资助金额高达2亿9400万日元。而截至2001年,该政策向日本NGO在117个国家开展的1731个项目提供高达100亿日元的资助经费。随后,外务省于2002年将该政策升级为“NGO合作无偿资金援助制度”。

此外,除了资金援助,外务省还积极推进NGO活动环境整备支援事业与对话协商机制,前者包括派遣咨询员、提供海外研修机会、招募NGO实习生以及举行NGO相关的研究会等内容,以此强化日本NGO的组织能力建设。后者则是在JANIC等NGO支持型组织的倡议下于1996年设立的“NGO与外务省定期协议会”,致力于商讨ODA预算使用问题以及政府与NGO的合作事宜,随后又相继成立若干协商机制,极大拓展了NGO与政府进行对话的窗口和渠道。

与此同时,日本其他政府部门也在20世纪80年末至90年代初相继出台NGO支持政策,例如农林水产省的“NGO农林业协力推进事业”(1989年)、邮政省(现总务省邮政事业厅)的“国际志愿者存款制度”(1991年)、建设省(现国土交通省)的“国际建设协力事业”(1992年)以及环境厅(现环境省)的“地球环境基金制度”(1993年)。

在这些官方政策的直接推动下,日本NGO数量得以快速增长,进而催生旨在服务于NGO的同行网络。此外,日本政府于1998年出台《特定非营利活动促进法》(通称“NPO法”)并于2008年实施新公益法人制度,从而在为日本NGO获得法人身份提供了便利渠道的同时,还为那些满足一定法定条件的NGO提供较为优厚的税收减免优惠。

3. NGO功能分化与跨部门合作需求的内生驱动

随着NGO支持政策体系的日趋完善以及市民国际意识的不断高涨,日本NGO从20世纪90年代开始出现迅猛发展之态势,其活动领域从农渔业开发、灾害援助、教育职业培训以及医疗保健等传统领域迅速拓展至环境、人权、紧急人道主义援助以及战后和平环境构建等新生领域,活动范围也随之从东南亚地区延伸至中东、非洲以及南美等地区。然而由于这些新成立的日本NGO规模普遍偏小,为了更有效地实现组织使命,需要采取联合方式进行分工协助。

基于这种需求,活动领域类和地域国别类的NGO支持型组织开始迅速增加,从20世纪80年代的3家增长至如今的60余家,而且其增长速度仍在持续。这种现象背后所隐藏的背景在于,由于当今世界各种全球性问题呈现复合性的交织融合,在单一领域内往往会内含多个议题,而单个NGO所能覆盖的范围日渐狭窄,因此需要采取广泛联合的方式才能更好地应对日趋复杂化的国际问题。

与此同时,进入20世纪90年代后期,日本经济日趋衰退,导致日本政府大幅度削减ODA预算,加上日本市民对民间海外援助的支援力度日渐疲软,造成日本NGO面临严峻的经费困境。在此背景下,为了继续确保活动经费,日本NGO部门开始尝试构建跨部门合作网络,以充分发挥各个NGO以及其他民间组织所具备的独特优势,进而实现资源互补。

4. NGO提升政策倡导能力与政治影响力的拓展驱动

从历史文化传统而言,日本民族所特有的“各得其所,各安其份”的等级制观念,使得日本人敬畏权威并形成务实与内敛的性格特点。这种国民性格也被带入日本NGO活动中。

日本NGO向来重视在海外的具体实务活动,“员工们都怀着极大的热情投入工作,但同时也给人纯真和腼腆的感觉,虽然擅长召集志同道合者一起做事,但对外界则保持相对封闭的态度,缺乏与媒体等进行互动和沟通的技巧。” 这种务实传统加上相对封闭的文化环境,使得日本NGO不善于开展政策倡导活动。

与之相反,欧美国家的NGO很早就开始进行政策倡议活动,其最早的活动可追溯至18世纪的反奴隶制运动,而现在每逢重大国际会议召开,欧美国家的NGO都会召开声势浩大的集会活动并举办相同议题的全球会议,从而能够有力地影响政府决策。为了改变日本NGO政策倡导能力弱的局面,以JANIC为代表的NGO支持型组织开始尝试构建全国性NGO同行网络,使其作为与政府进行对话的窗口并开展多次政策倡导活动,从而成功扩大日本NGO部门的政治影响力及其社会地位。

通过一系列的政策倡导活动,日本NGO支持型组织逐渐学会利用同行网络资源,组建各种的议题型政策倡导组织,例如气候网络(气候变动领域)、CAN-J(气候变动领域)、IUCN-J(生物多样性保护领域)、JNNE(教育领域)、GII/IDI恳谈会(卫生保健领域)、JANIC(国际协力领域)以及TNNet(非洲领域)等组织。

表情

表情

最热

最热