2022-06-10

2022-06-10

703

703近100亿元,逾100亿次捐赠,这组“吸睛”的数字,是2021年我国慈善组织在互联网募捐平台筹集的善款,以及用户的参与热度。

公益组织,似乎已经搭上了互联网发展的快车。

法律政策日趋完善——2016年《中华人民共和国慈善法》规定网络募捐相关内容;民政部于2017年出台了《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》2项行业标准。

行业发展多方支持——腾讯“99公益日”、千百计划、“可持续社会价值创新战略”推动公益数字化发展;支付宝“蚂蚁森林”、阿里巴巴“链上公益计划”也给了很多公益项目展示的平台。

“公益数字化”已经成为全行业热点话题。数字赋能公益慈善,这是振臂高呼的口号,还是行业发展的机遇?

01

人人在谈的“公益数字化”,实际情况如何?

近日,深圳市图鸥公益事业发展中心(NGO2.0)联合中国科学技术大学知识管理研究所联合发布了《中国公益组织互联网使用与传播能力第八次调研报告》(以下简称“调研报告”)。

调研报告汇总分析了1001家机构数据,这些机构多为中小型民非,超过六成机构的收入低于50万元,他们在面临“数字化”概念之时,有哪些反应?

“有心数字化,无钱做预算”——调研报告中,有两组数据说明了多数基层公益组织推进数字化的痛点:

超过45%的公益组织有数字化规划;但与此同时,组织在数字化方面投入的预算总体来说很低,近40%的公益组织基本没有预算,36%的公益组织对数字化的投入低于总体预算的3%,这对数字化而言可谓“杯水车薪”。

NGO2.0秘书长谢栋对此解释道,“调研过程中,我们并未对‘数字化规划’一词做过多阐释,因此各方对此的理解也会更宽泛。近半数的组织有数字化规划,这个比例很明显偏高了”。

从实际工作的角度看,数字化规划包括三类:第一类是数字化的项目管理系统;第二类是机构提供的服务和产品数字化;第三类是传播数字化。根据谢栋的观察,他发现,“很多机构的数字化仅是在新媒体平台开展传播工作,甚至会把传播官视为数字化专职员工”。

在缺钱、少人的痛点背后,“公益数字化”显然面临更深层的问题:一方面是公益组织对于“数字化”的理解与认知不充分,另一方面,公益组织的数字化仍处于初级阶段。

什么是数字化、为什么要数字化,这两个问题仍需反复思考。

灵析作为一家互联网企业,已经服务于公益行业10年之久。灵析联合创始人兼CEO郭润苗看到,“这两年来,公益行业卷入了‘数字化’的浪潮中。系统开发者、数字化服务商、机构负责人、传播官,人人都在讨论,人人都有标准,往往难以达成同频。”

灵析对“什么是数字化”有两个层次的理解:对内,数字化能够沉淀可复用的核心数据资产;对外,能够提供高效率、低成本的即时性服务。

郭润苗指出,公益数字化是问题的解决方法,而不是组织的终极目标,“我们不能为了数字化而数字化,数字化的核心是为‘我’所用”。做好数据沉淀,服务好用户,是布局建设数字化的目的。

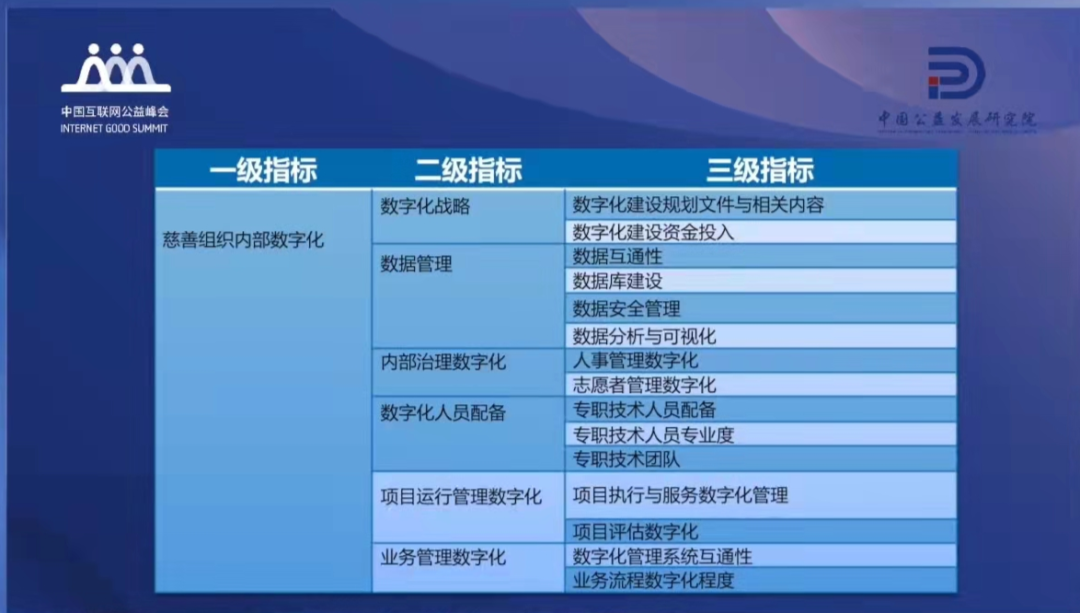

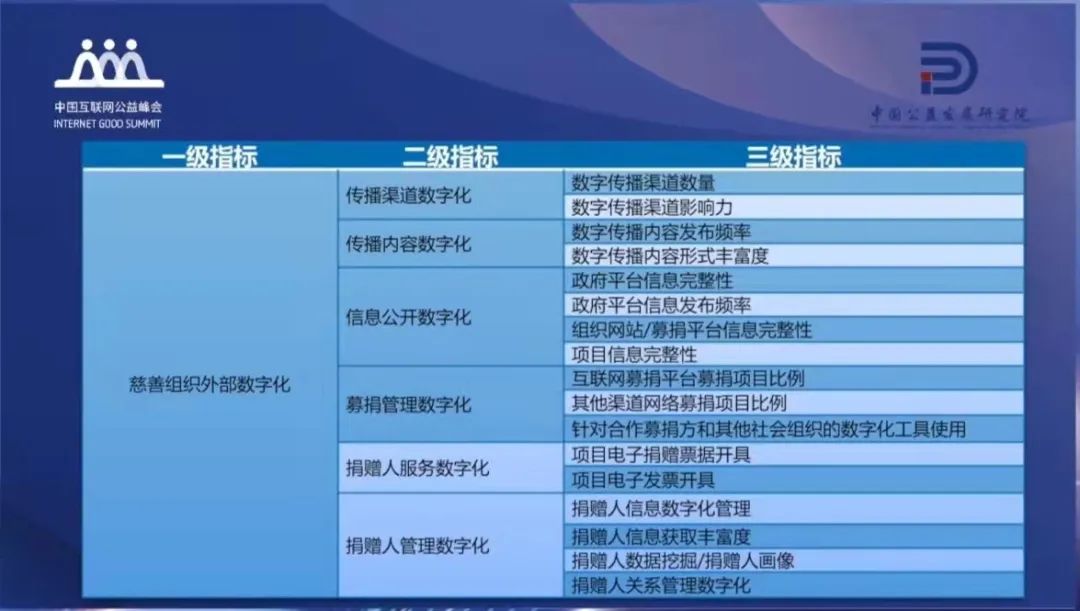

具体而言,哪些指标能衡量数字化的水平?在2022年中国互联网公益峰会分论坛中,上海交通大学徐家良教授分享了《中国大型慈善组织数字化建设研究报告》中的指标体系,以“内”“外”两个层次,对机构数字化的实际建设水平进行了更详细的指标细分。

从组织内部来看,指标包括数字化战略、数据管理、内部治理、数字化人才、项目管理和业务管理数字化。

从组织外部来看,指标包括传播渠道及内容的数字化、信息公开数字化、募捐管理和捐赠人管理数字化。

徐家良教授的团队也分析了公益组织数字化技术的应用框架,在内部的数字化包括业务管理、财务管理和部分项目管理;在外部的数字化涉及捐赠者、合作者、受益者多方,以及对外的传播;各个环节的数据可以沉淀,进行可视化及分析;同时,战略规划、资源支持是数字化的基础支撑。

根据这些指标和应用框架,我们能够感知到数字化技术本身是“包罗万象”,覆盖方方面面的,公益数字化的实现路径不仅需要在“点”上有突破,还需要在“面”上的统筹。

02

谁来领导“数字化”?

“预则立”,公益数字化要有预算,更要有预备。徐家良教授坦言,“我认为公益组织数字化能力不高的一大原因是认知的问题,其中秘书长、理事长、理事等一把手起到关键作用,他们在数字化方面的意识有待提升。”

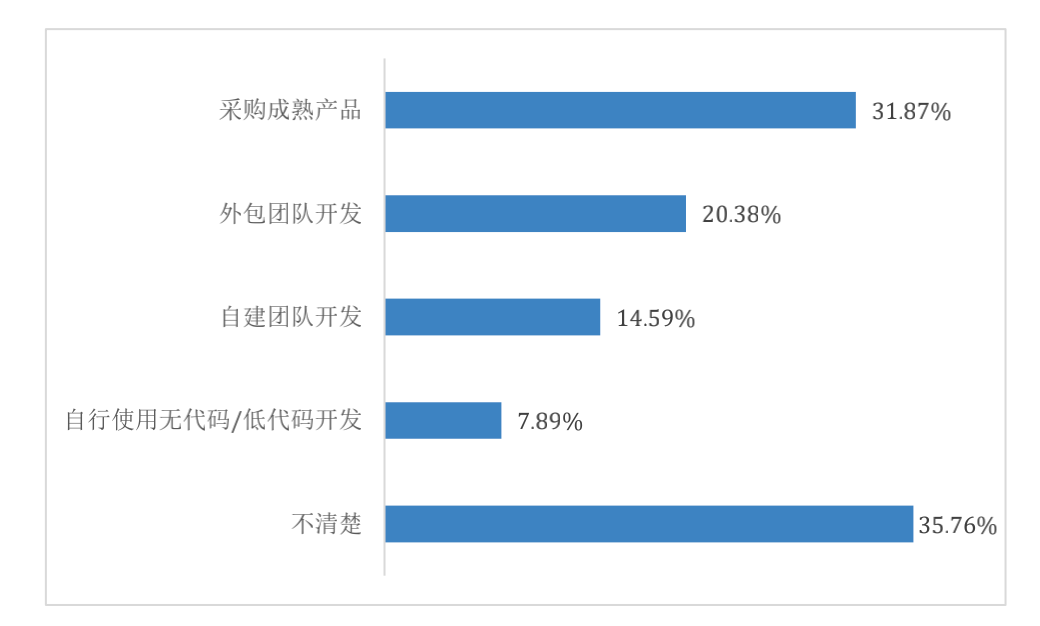

《中国公益组织互联网使用与传播能力第八次调研报告》显示,有相当比例的组织(35.76%)并不清楚未来的信息系统或者数字化业务如何进行开发,大部分(81.82%)组织在2022年并没有计划开发新的信息系统或者数字化业务,仅有18.18%的组织有新的计划。

同样,谢栋也认为公益数字化是“一把手工程”,除了“钱”以外,“人”更是关键因素。

不知道数字化从哪里着手,不清楚数字化能带来哪些增益,不懂得如何通过数字化搭建更多互动场景……当资金充足时,公益组织如何通过“一把手”的战略引领实现数字化?

中国扶贫基金会秘书长陈红涛表示,自2009年设立信息化小组开始,基金会经历了平台整合、战略规划、全面覆盖的数字化建设,这个过程很“艰难”,系统多次迭代,甚至也走了一些弯路,但是成效显著,十分值得。

“数字化消化了大量重复、枯燥的工作,在2021年财务系统自动化对账了来自不同平台的20亿笔捐赠数据,自动化处理率达到了98%。粗略统计31万张电子发票节省了近120万的邮寄成本”,陈红涛秘书长发现,数十类近百项的数字化流程处理提高了机构运行的效率;大量数据的积累可以洞察业务变化,提升决策品质。

从“支撑”,到“推动”,再到“引领”,陈红涛秘书长认为数字化建设大有裨益。首先,办公数字化以及个别业务系统的上线能够支撑机构运行;其次,以数据驱动内部流程优化,以技术提升外部捐赠体验,数字化能够推动机构发展;最后,数字化可以创新模式,开拓出数字乡村、智慧养老等项目,引领机构变革。

▲中国扶贫基金会数字化全景图

顺丰公益基金会的数字化发展则提供了另一种思路,赖耀龙副秘书长表示,“我们更多是自下而上,而非自上而下地推动数字化。往往是一线员工发现了数字化需求,最后我们才从整体的战略上去规划。”

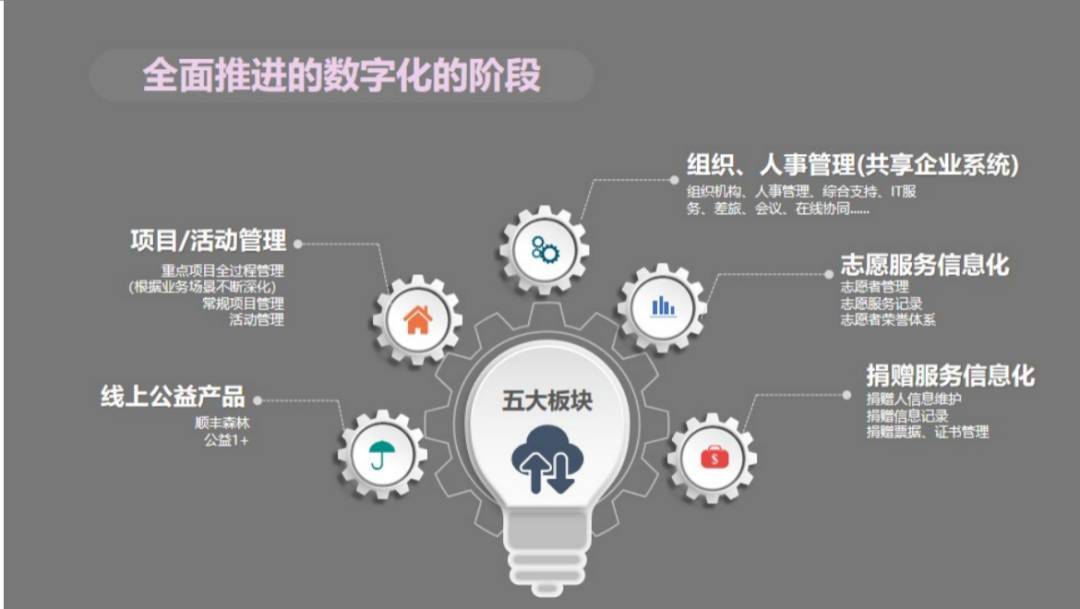

“尝到了规模化的苦,也品到了数字化的甜”,顺丰公益基金会的数字化并非一蹴而就。开始,作为一家企业基金会,他们在员工志愿服务的项目中看到了“动员”的力量,也感觉到信息化“维护”的必要性;随后,基金会面临业务爆发式增长的挑战,项目管理成本也直线上升,倒逼着团队进一步开拓信息化;现在,顺丰公益基金会处于“全面推进数字化”的阶段,在组织人事、项目管理、捐赠服务等多方面建设数字化,甚至让数字化成为项目的底层运行逻辑。

▲顺丰公益基金会全面推进的数字化阶段

“我们每一个人其实都是产品经理,我们的所有的系统、所有的业务基本都是自己梳理的”,赖耀龙副秘书长表示,数字化思维已经成为顺丰公益基金会执行项目的底层逻辑。

数字化规划,让机构领导者具有长远眼光,让项目管理者具有用户视角,让项目执行者积累更多数字资源。可见,无论是自上而下,还是自下而上,数字化都需要“全员参与”,每个人都成为自己项目的产品经理,才有可能真正理解战略、理解数字化的意义。

03

如何提升数字化能力?

互联网时代,数字化与公益组织的发展与能力息息相关。对外倡导、资源获取、团队执行,甚至是公信力,这些都需要依靠技术工具、数据分析来支撑。

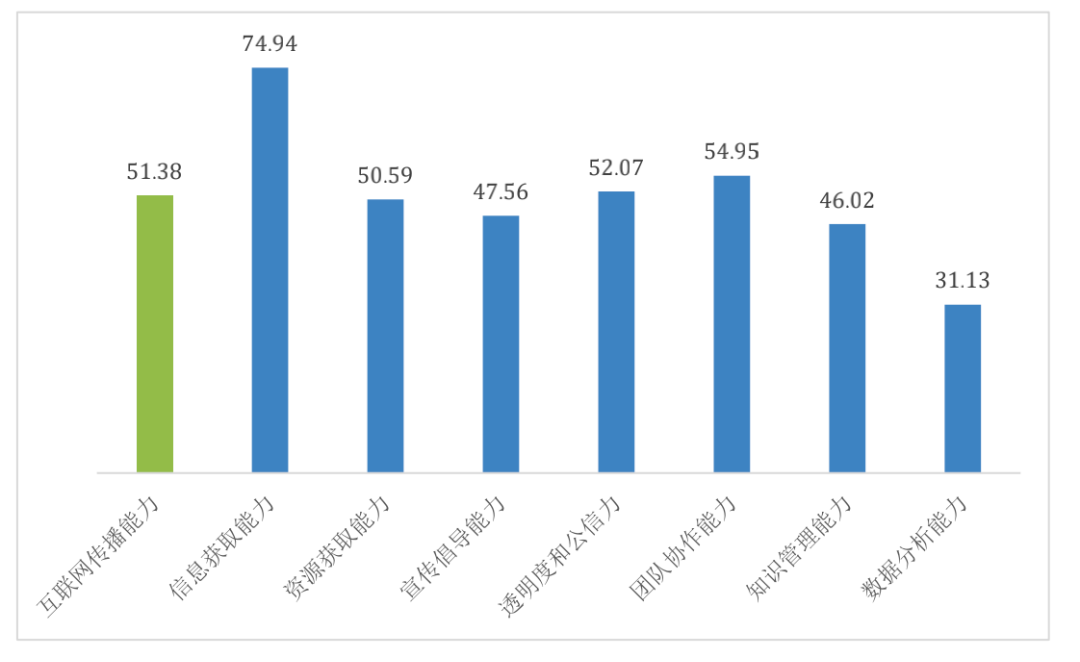

NGO2.0构建了公益组织互联网传播能力的指标体系,分成了7个能力指标,即信息获取能力、资源获取能力、宣传倡导能力、公信力提升能力、互联网协作能力、知识管理能力、数据分析能力。

《中国公益组织互联网使用与传播能力第八次调研报告》显示,组织的各项能力相当不均衡,信息获取能力较为突出,数据分析能力最弱。

同时,调研报告显示,自2009年调研以来“互联网传播策略培训”是公益组织最大的需求,包括微信公众号、微博、抖音的运营传播工作。同时,多数组织对于基本使用培训、软件培训需求较大,对于网站开发、系统开发的需求不高。

公益行业数字化建设是渐近的过程,公益人的数字能力提升至关重要。NGO2.0至今培训过4000多家的组织。但在后续跟踪统计中,近40%的人员已经不在原来的岗位,近20%的人员已经离开了这个行业,行业人员流动率高是挑战之一。

那么,如何整体提升数字化能力?中小型的执行机构、规模较大的基金会在实际操作中会有一些区别,也会面临一些共通的难题——选择哪些数字化工具合适、最薄弱的数据分析能力怎样提高。

数字化工具的选择

中小机构面对数字化难免出现“畏难”心理。徐家良教授表示,很多人认为公益组织的数字化要花很多的人力、物力,实际上数字化在不同的阶段使用的工具所需的资金也不同,如果是小机构可以从基础工具用起,降低成本。

基于已有的web2.0工具,公益组织要善于利用,对内改善工作流程提升效率,对外积极发声互动建立社群,实现降本增效。

NGO2.0常常倡导“借船出海”的理念。创始人王瑾教授认为,web2.0是“穷人”的工具,天然适合公益组织。互联网平台提供的服务和工具,完全可以作为公益组织探索更开阔天地的“巨轮”。

NGO2.0推出了公益工具箱 (tools.ngo20.cn)产品,梳理了公益传播工具包、社群运营工具集等各类工具。针对公益行业现有的各类支持平台,NGO2.0也整理了中国技术公益生态概览,可为组织信息化提供方案。

如何选择数字化信息系统?直接采购市面上成熟的工具,还是找外包团队定制化开发,如何进一步在团队内推行……大型的慈善组织同样面临来自“数字化工具”的困局。

在调研报告中,有35%以上的机构不知道未来如何开发信息系统或数字化业务。有数字业务计划的机构只有31%会选择采购成熟产品。

上海联劝公益基金会助理秘书长鲁梅花表示,公益组织不倾向于直接采购成熟产品的选择是有原因的,“不少人认为直接使用市面已有的成熟产品,操作方便、成本低廉,是很划算的选择。但是,公益组织的需求与商业领域复制而来的产品是不匹配的,这个打磨过程往往要耗费更多心力、精力。”

无代码技术、轻代码技术也在为公益组织出谋划策。面对复杂的编程代码、技术规范,公益组织的项目执行人员难以把握、快速上手。而无代码开发平台能够以类似于“搭积木”的方式,制作出可视化表单、自动化流程、智能报表等,降低了数字化的门槛。

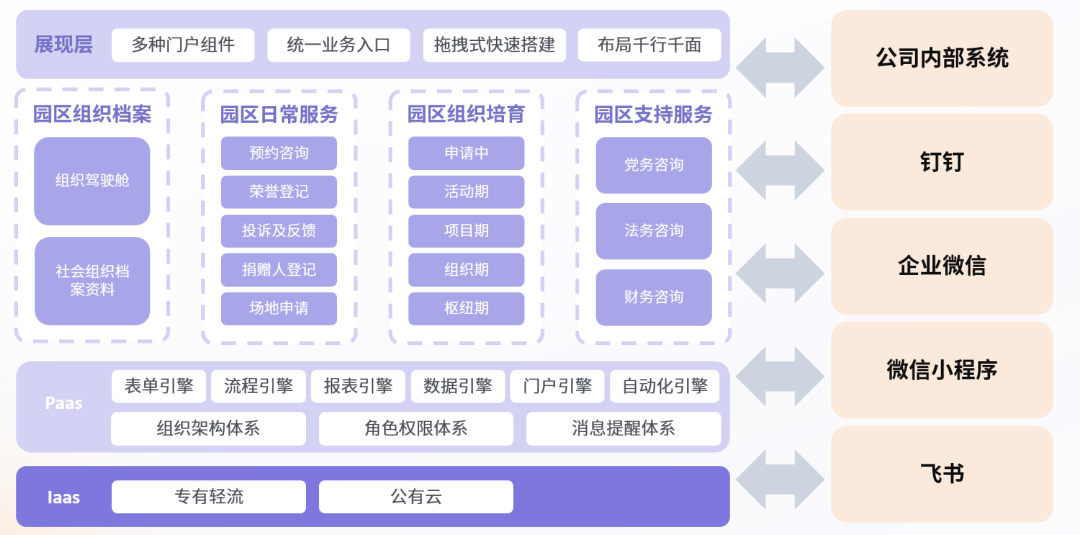

在《无代码实践案例集·2021年度精选案例》中,轻流与济南市历下区善治公益发展中心(简称“历下善治”)的合作尝试,就用无代码技术解决了很多管理协调方面的问题。

“历下善治”是社会组织孵化类平台,需要跟进多家组织发展进度,梳理各类项目文档及数据,与多方对接沟通……繁琐的工作急需数字化处理。“历下善治”没有全新再造数字系统的资金,就选择了“轻量级”无代码解决方案。

从档案管理,到服务场景,再到跟踪发展,历下善治通过这些“积木”的搭建,让孵化之下的29家社会组织共同使用,形成了“活动期—项目期—组织期—枢纽期”四阶段接力式培育孵化体系,在质量、精准度、可视化上都有了很大提升。

数据资产沉淀

数字化,要沉淀出核心的数据资产。

很多公益组织在开展活动、执行项目、传播推广的过程中积累了大量数据,却很难“为我所用”。甚至不少组织没有数据分析的意识,无从下手。

调研报告数据显示,公益组织对官网数据、微博数据、微信数据进行分析的比例有所下降,大部分组织从不或很少分析筹款数据。

中小机构如何着手数据分析?谢栋表示,从简单的角度出发,机构可以借助工具获取并分析数据。

比如互联网筹款层面,机构可以利用腾讯公益、支付宝公益、灵析等筹款平台的数据,其中灵析的后台是有数据分析的功能,进一步提升捐赠人的体验。

再比如公益传播层面,机构可结合自身情况、战略规划等因素,利用微信公众号、微博、短视频平台的用户数据,定期分析,采取相应行动。

数据的整合与沉淀,能够描绘出更精确的用户画像。灵析联合创始人兼CEO郭润苗表示,“一些用户不仅会为项目单次捐款,还加入到了月捐行动,有时也填写调研问卷,参与线上线下活动。对于很多基金会而言,他们很希望能把这些信息分析出来,做好捐赠人服务。”

在灵析的十年的产品服务中,触达了近5100万的联系人,产生了短信、邮件、捐赠等互动3.61次。“灵析作为公益行业的工具,无论是发邮件、做表单、填问卷还是筹款,始终有一个理念,就是帮机构积累数据。其中对于月捐数据的分析,为中小型机构增添了可持续的动力。”

谈及大型基金会数字化痛点,深圳市基金会发展促进会副秘书长王鑫常常会提出一个问题——“为什么我们不是现在体量的10倍?”

“规模化”与“数字化”常常被同时提及。当一家基金会有100万元规模的体量,没做到1000万是什么原因造成的?规模1000万的基金会为何没达到1亿元?此类问题并非“刁难”,而是希望机构能跳脱面前困局,从更长远、更高的维度审视自己。

推进数字化,要重视数字化服务,更要重视打通数据、分析数据。王鑫发现,大范围地使用“数字化工具”有时不能提高机构的能力,反而还会陷入“泥潭”,“有些机构用的数字化工具越多,产生的信息孤岛就越多,数字搬运工也就越多,甚至降低了内部效率。”

易善创始人、总裁陶泽也看到,公益行业不仅重视整体的大数据分析,也开始重视组织的内部数据管理问题,“在有高质量的数据分析之前,需要有一个高质量的数据库。机构对于主数据的管理是难题,而基于这个数据库,就可以解决数据孤岛的问题,再开展数据分析。”

实际上,“公益数字化”不只是新奇概念或标语口号,更是新的机遇和挑战。

数字化需要全局观,甚至要再造全流程,属于“全员工程”。公益组织的项目具有“独特性”,普适的数字化建设模型并不存在,每家机构都要探索适合于自己的数字化路径。

后知后觉,滞后的数字化阻碍了组织发展,就会陷入困局;未雨绸缪,提前筹备数字化建设,方能打开新局。

表情

表情

最热

最热