2022-05-24

2022-05-24

364

364社会议题的改善,需要利益相关方和社会舆论长期地关注。通过策划选题报道,可以对社会议题和新闻事件、人物进行深入挖掘,揭示其实质和意义,探索其发展方向。

对社会组织来说,深度选题有助于展示其工作成效,提升社会影响力。这也对公益传播官的专业能力提出了更高的要求。

01

公共媒体依旧是传播的主阵地

麦克·卢汉认为“媒介即信息”,人类有了某种媒介,才有可能从事与之相适应的传播和其他社会活动。

随着移动互联网技术的发展,基于社交传播的自媒体实现了裂变式增长。与传统的报纸、广播、电视相比,自媒体从受众规模和广告份额上均实现了对前者的超越。

然而,在整个社会信息过载、人们注意力稀缺的背景下,少数自媒体为了吸引流量,捏造“新闻”,或者为了“证实”“证伪”,有选择地忽视一些关键信息——一个轰动的社会事件最终被辟谣、反证的事例数不胜数。

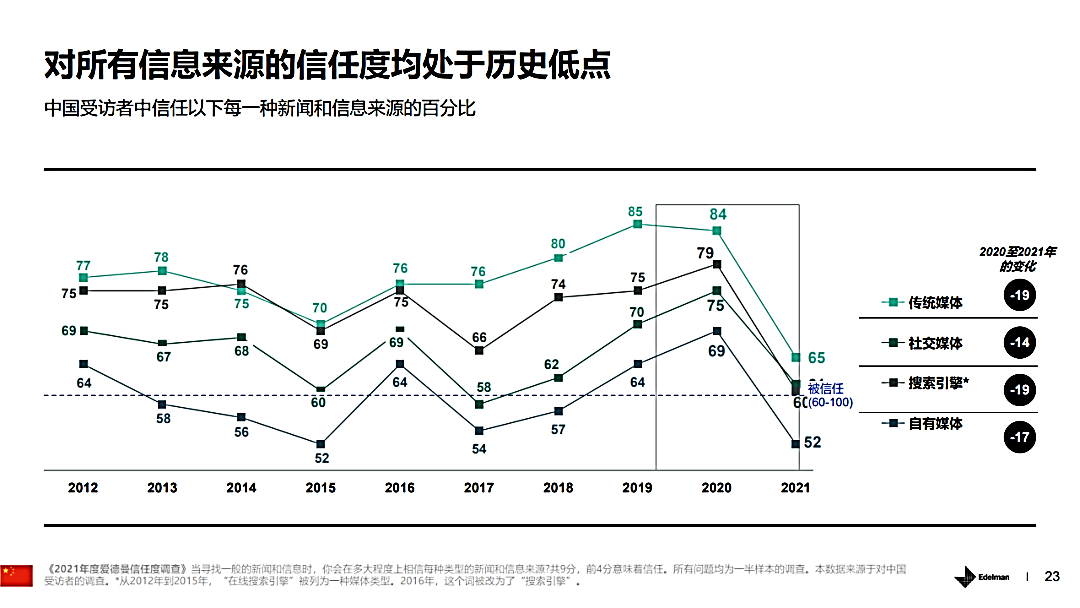

《2020年爱德曼信任度调查中国报告》显示,传统媒体信任度达到了84%,居于首位。在中国的社会环境中,传统媒体以具有政府背景的电视、广播、报纸等公共媒体为典型,代表着国家政策和政府工作方针,反映着公益慈善行业的价值导向,其权威性和公信力不言自明,也影响着公众对公益慈善的认知及行为。

数据源于《2020年爱德曼信任度调查中国报告》

2022瑞森德《社会组织筹资能力建设调研》数据显示,89.16%的社会组织主要通过微信公众号进行传播推广,以公共媒体和短视频平台作为主要传播渠道的组织占比,分别为63.86%和42.17%。可见,公共媒体在传播中占有举足轻重的分量。

一个合格的公益传播官,要知媒体、懂传播,能够站在媒体的角度换位思考,才能借助公共媒体的优势,提升组织的影响力。

02

传播官应像编辑一样思考

虽然大部分传播官不具备媒体从业经验,但是只要掌握了媒体编辑的思维方式,在媒体合作、选题策划等方面依旧可以得心应手。

从媒体组织分工上来看,目前大部分公共媒体采用采编分离的工作模式。记者负责采集新闻信息,编辑的职责是对信息进行选择、整合,将稿件价值最大化。

编辑不仅是稿件的修订者,也是建构公众认知的策划人。开展选题策划,是提高媒体报道质量,打造品牌栏目的有效手段,也是编辑的重大责任。

媒体通常有固定的选题计划,主要可以分为:政、时、人、事等方面。

首先,报道重大政策走向和高层领导相关的内容,是媒体的政治任务。每年的两会,编辑部都会进行深度报道。如果社会组织有议案被提交讨论,很可能成为媒体关注的焦点。

其次,特定节日、纪念日,媒体会对重要活动进行报道。比如,每年的学习雷锋日和五四青年节,媒体都会推出相应的专题。社会组织可以把握关键时点,提前将志愿者的先进事迹和照片整理成素材,提供给媒体争取报道机会。

再次,重量级专家、学者也是记者和编辑关注的重点。专家的观点中引用某个组织的调研数据,将吸引编辑对数据进行核实,或深入挖掘数据背后的内涵。这也有助于推动社会舆论关注相关的议题。

另外,突发事件中现场素材,一直受到媒体的青睐。例如:在救灾过程中,一些一线的照片,典型事件、人物都是媒体感兴趣的素材。

以上这些,只是社会组织与媒体开展合作的冰山一角,传播官可以举一反三,结合组织的定位和发展战略,考虑如何持续地为媒体提供高质量的内容,共同推动议题改善,而不是将编辑、记者当作发稿工具。

媒体人顾磊认为“传统媒体人员之所以专业,经过了严格地训练。公益传播官应(主动)与媒体对话,尤其注重与记者对接具体的采访需求和选题,在这个过程中了解各家媒体的差异和角度,通过长期的积累,方能建立编辑意识。”

03

如何推动选题报道成功

选题策划需要投入大量的时间和精力,策划目标需要与组织的传播计划相结合,根据选题的影响与权重匹配相应的资源。虽然报道的决定权取决于媒体,但传播官还是要做好选题方案,而不是“脚踩一块西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

“选题确立、策划和实施的核心是对传播价值的判断。媒体编辑们思考的核心出发点是受众。”顾磊表示,“受众是谁,决定了哪些信息重要。因此,公益传播官要清楚受众是谁、向谁说话,才能据此判断传播价值,在这个基础上去操作。这需要经验的积累以及多方面的调研。”

对组织内而言,一个合格的选题策划方案,可以分为概述、实施、评估三个部分。概述应让媒体编辑或参与团队的成员清晰地了解选题的必要性、时效性,以及希望影响的受众群。实施部分包括:主要采写内容与角度、采访单位及人物、采访计划、经费预算等。提交给媒体的方案,可以省略评估部分的内容。

内容是传播官的产品,需要物勒工名的匠人精神。除了对方案和选题内容的精雕细琢,合作媒体的选择,也直接影响着传播效果。公益传播官在选择合作媒体时,可以从关联性、对应性、权威性、及时性等角度进行考虑,以提高工作成效。

关联性:相关选题应符合媒体定位。媒体有独特的定位,这决定了其价值取向、个性特征和报道方式的总体要求。媒体定位的核心内涵是编辑方针,即为哪些受众,提供什么价值。如果一家环保组织和教育领域的媒体接洽,那么“环保进校园”或“自然体验课”有关的素材,就要比防治污染项目本身更具吸引力。

对应性:信息能有效触达目标受众。不同的受众群,对信息的需求和接收渠道有很大差异。如果社会组织希望开展政策倡导,那么自媒体或普通的都市报,对政府领导的影响远远不及一份“内参”。这些类似于简报的内部刊物发行量很小,却往往可以直达高层。有些内容得到领导重视后,还会被的圈阅、批示、批转。

权威性:媒体对目标受众群具有足够的影响力。不可否认,自媒体媒介生态中最活跃,但是从影响力而言,公共媒体依旧深得公众的信赖。这其中有官方背景的加持,也有专业水准和职业操守影响。总体上来讲,国家级媒体的权威性最高,省级次之,地市县再次之。但是,考虑目标受众的群体特征,还需要具体问题具体分析。比如,对专家学者来说,SCI期刊的专业性和权威性,就大大高于普通的电视或报纸。

及时性:合作的编辑可以高效地推动选题,其工作流程与周期能满足传播的需要。编辑和记者每天要出席各种活动,被大量的资讯包围。除非他们对选题有浓厚的兴趣,否则计划之外的选题,十有八九会石沉大海。即使编辑认同某个选题,也可能因为突发事件,让稿件被裁撤。因此,传播官应深入了解,编辑的权限和工作计划,根据传播节奏,选择适合的合作媒体。不然错过了时间节点,新闻变旧闻,也失去了传播的价值。

“每一次成功的传播都是讲述一个超级棒的故事”。《公益时报》记者张明敏建议,传播官从独家、专业的新闻线索、故事背后的逻辑,多层次报道的落点,连续性和延续性等方面思考与媒体合作的策略。好的作品,能够彰显“作者的同理心,作品的人情味,受众的感染力”,这样的内容更受媒体欢迎。

如果说“一个不想当将军的士兵,不是好士兵”,那么一个不懂媒体的传播官也做不好公益传播。这个岗位不仅需要饱满的热忱和强烈的责任感,更要具备严谨的工作作风和专业精神。工作中的成就感和失落就像天平的两端,需要你努力保持心态的平衡,其中的滋味,唯有躬身入局才能体会。

在挑战中不断成长,也是“公益传播官”这一岗位的魅力所在。

表情

表情

最热

最热