2022-05-19

2022-05-19

363

363睿思从2020年开始探索公益人在不确定的世界、崭新的社会格局之下的变化。

曾经的公益路径是否应该做一些创新?是否应该探索新的方向?

我们一直在思考、探讨这件事情,并且希望在这个过程中可以不断地和大家进行分享、讨论,并获得伙伴们的反馈,不断凝练对于该路径和方向的认识。

公益3.0和大家一起度过了一年半的时间,其中的探讨也从起初的方向、理念走向路径、行动。

这并非仅仅为纸上谈兵的一件事,老曲和很多的公益伙伴在这一两年中都做着自己的实践与探索,在这个过程中摸索、寻找公益在未来的一些新的可能性。

——主持人廖瑾

▲扫码或者阅读原文回看视频

曲栋:

我认为公益3.0的概念并非至关重要,重要的是我们在这样一个新阶段开始重新思考关于公益这件事。

例如:公益的立足点是什么?接下来该如何发展?两年前刚开始提这件事时,一些人会说讲这件事是否太早或太夸张,但如今再看,我们必须有所思考。

今天我重点用项目模式这件事和大家聊聊公益新的立足点是什么?未来发展的方向在哪里?而又该如何发展?这几个问题。

公益领域的变化

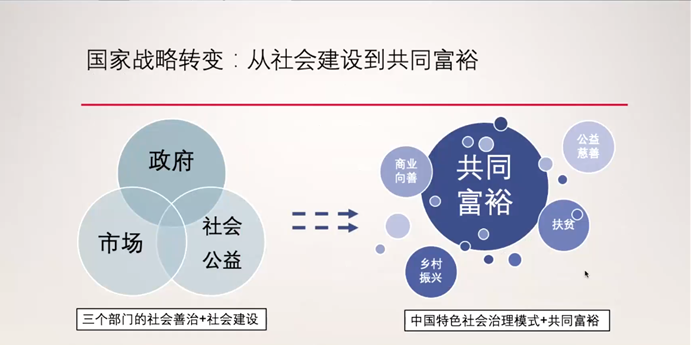

这张图展示了公益领域产生翻天覆地变化的原因。

简而言之是国家战略从社会建设到共同富裕的转变,公益领域的基础性的支柱部分发生变化。

从2000年左右开始基于三个部门理论推动社会善治,即政府(行政力量)、市场(企业力量)、社会公益(公益为主体的社会力量),这三者共同合力实现良好的社会治理。到十八大提出加强社会领域建设,弥补政府与市场的不足。其背后是针对经济高速发展、强调效率、给老百姓带来物质富裕时所忽视的社会公平问题。

当时政府的政策导向是效率优先,兼顾公平,企业是发展效率、市场竞争,在这种情况之下,社会公益领域得到大力的支持与发展,以期解决在经济发展过程中遇到的供给、公平等问题。

曾经2012-2018的一段时间,公益慈善领域变成了热门的发展领域,政府、企业、民间、个人,大量的资源涌入,得到了极好的发展。

但如今两个标志性的政治决策改变了社会治理逻辑:一是十九届五中全会提出的创新社会治理模式,走中国特色社会主义治理道路;二是六中全会提出的共同富裕的国家战略。

首先以共同富裕的国家战略为例,共同富裕的本质是什么?公平。我国通过几十年的努力,经济得到了极大的发展,但是在公平性上仍有发展的空间。政府在将公平的重要性提升,同时引导企业重视公平、发展公平。

曾经在三个部门理论时期,政府与市场优先效率尽而忽视了公平,因此留给公益慈善领域一个议题或者说是空白,好似有一个天然的位置留给了公益慈善领域做这件事情。

如今,政府、企业同时加入进来,打破公益领域的传统位置,产生了更多的竞争。其次国家提出的创新社会治理模式,走中国特色社会主义治理道路意味着我国不再是向西方学习,而是寻找并建立适合我国国情、实际情况的发展道路,创造属于我们自己的治理模式。

上述二个政策的确立,标志着三个部门理论共识的瓦解,也意味着公益慈善失去了天然的、被保护的自我领域。因此,基于以上变化,需要重新确定公益新的立足点是什么?未来发展的方向在哪里?而又该如何发展?

我想说在此情况下,公益领域需要自我升级,如不升级改变便会遭受淘汰。

公益领域产生变化后带来的影响

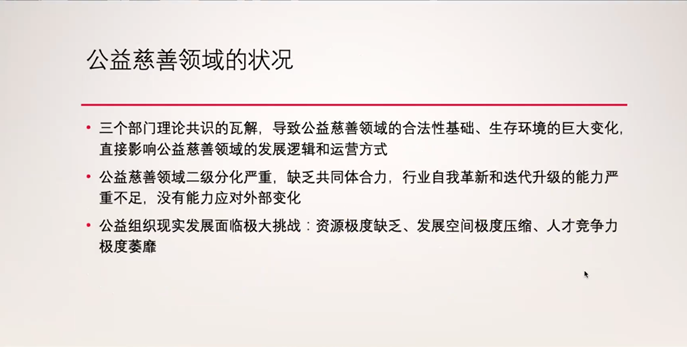

国家发展的巨大的变化对公益慈善领域产生了几点重要影响。

我将其总结为以下三点:发展与运营的变化、应对能力的缺乏、现实的极大挑战。

首先,三个部门理论共识的瓦解,让公益领域需要重新界定自己的合法性基础,也因此要重新调整自己的发展逻辑和运营方式。

其次,公益领域没有形成一种所谓行业共同体,没有共同的基础。换言之,公益领域没有大家共同的理解、没有共同的利益所在。而且还是严重的分化状态。例如在一些领域当中已经形成了头部组织,它们的发展极好,并对于资源产生虹吸效果。而另外一端是草根组织,草根组织和头部组织之间没有连接、没有共同的想法、甚至人员的生活方式与生活理念都不同。这种分化是本质性的,深入的。资源、实力的叠加使头部成为公益领域的巨大受益,但同时这类头部组织难以提出变革性、反省性的想法,创新能力非常弱。因此二级分化、头部汇聚资源但却丧失创新力造成了行业整体实力的缺失、公益领域自我变革困难的问题。

我认为如今公益的变革点在于那些比较有韧性、斗志、学习能力强、有草莽状态的这样一伙人身上,也许他们就是破局点。

再次,公益领域的另外一大挑战就是资源匮乏、发展空间的压缩、人才缺失。

目前大多的状态是资源向头部组织倾斜,它们拥有成熟的产品模式、运作模式、管理模式,又拥有足够的资源与人才进行支撑,但除过这些之外,很多组织的资源极为匮乏,甚至难以令其维持自己所做之事。

发展空间压缩则是因为国家战略调整的原因,在此局面下,公益领域的发挥空间势必会减少。

人才缺失也是当下面临的大问题,没有好的人才,组织、行业、领域都很难得到好的发展。

呼唤公益3.0时代

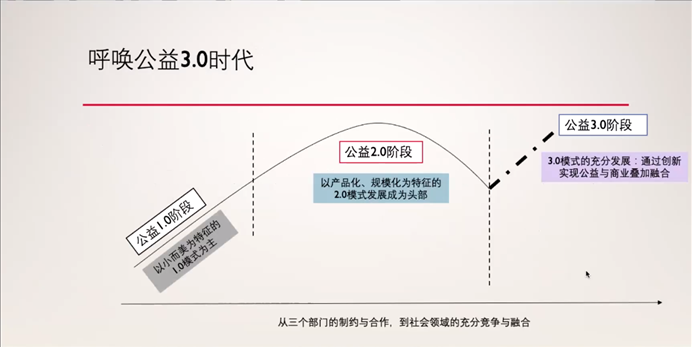

公益领域的发展我将其划为三阶段。

公益1.0阶段是以小而美特征为主,如每个组织会在具体的领域,在小范围内想各种解决问题的方法。那时有理想性,在多元和丰富的状态中探寻解决问题的方式。

但在社会建设的角度上,政府与企业认为需要大范围内,更有效率与能力解决问题,因此便有了规模化发展的说法。规模化发展指对发展较好的组织进行产品化支持,再进行复制,这样的组织也就是之前提到的头部组织。因为这些组织前期阶段发展极佳,因此获得了大量投资,并在该领域进行复制,规模化解决问题。这样便形成了固定模式,效率得到了提升。这就是2.0模式,头部组织在规模化推动的背景下形成。

如果公益领域的资源维持在前些年的状态下,草根组织的小而美与头部组织的规模化发展可并存。但现在的问题是并没有如此多的资源进行支持,因此头部组织虹吸资源,草根组织难以为继。

公益1.0、2.0阶段都是以三个部门理论为基础,也就是说公益领域的资源依靠政府与企业供给,但如今随着国家战略带来的外部环境变化,竞争对象不仅限于同行业者。

2.0模式下头部组织的竞争对象是来自公益领域之外的,例如在乡村教育、自闭症服务领域我们能清晰的看到公益领域的头部组织面临商业、政府的强大竞争力量。

在这些危机之下,公益领域不找到自己的立足点与突破方式则会变得极为困难。

突破性的方式在哪里?

组织参与到竞争中是必然的结果,如果说我们依然怀抱热情并相信善的力量,那就接受竞争,进入到更广阔的社会领域,围绕公平、生命价值、人的价值等,与其他部门一同竞争发展,目前也就是这样一种状态。

而在这种状态之中,必须做的一件事为公益与商业的融合,需要商业的伙伴加入进来一起共创,推动公益的发展。这就是公益3.0的模式。

传统项目运作方式

在现有的时代条件下,没办法再以曾经的方式进行运作,那又该怎么做?

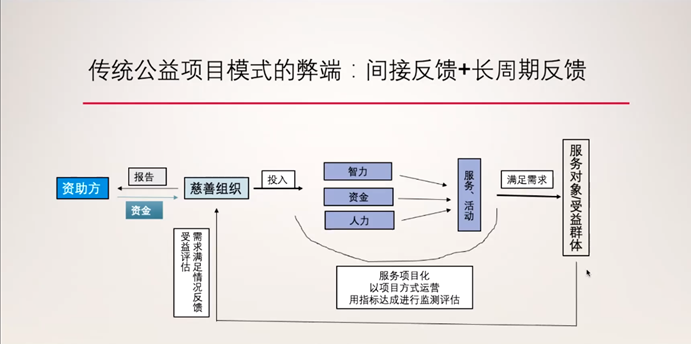

原有的公益项目运作模式是线性发展,从最开始的需求调研到立项、资金筹备、执行(项目监测)、项目评估、结项。

在这个模式状态中,服务对象为弱势群体,他们有各种各样的需求,例如城市老年因为孤单而需要更多的照顾和丰富的活动,服务则由社会组织、慈善组织来提供。

但提供服务的资金需要向基金会等申请,在筹款完毕之后再提供服务。但开展的服务与需求的匹配却是一大问题。

公益组织的服务对象参与服务但并不意味着这个服务是他们需要的。在商业领域中并不存在这个问题,因为付钱购买就意味着服务对象评价这项服务是否为自己所需要的。如果没人购买,则意味着不是需求,产品或者服务需要改进。

但在公益慈善组织中,因为不付费的原因,服务的效果通过反馈表、提意见的方式获得的,所以服务群体是否需要、以及服务效果是否满足需求就会难以确定。

公益领域又如何解决这一问题?参与式。

举个例子来解释什么是参与式。

当年环保领域有一个项目是到村子中保护渔业生态,首先需要提前半年进入村子,与村民同吃同住、同生活同劳动,了解村子中的利害关系,热门的生活状态、水平、能力等。在半年之后对村子有了解,使用参与式的方式做需求调查,也就是说这个村子如果要改变它们的贫穷状态,需要村民共同参与解决。例如一起开会、大白纸讨论、投票等等,服务群体不断反馈再不断地共同决定。参与式可以有效解决需求与服务匹配的问题。

但到了后来公益领域的大发展阶段,这种高成本低效率的参与式方法基本被摒弃了,形成如今的这种方式,虽然在效率上优化,但在真需求、真有效上产生了问题。

我将传统的公益项目运营的弊端总结为以下几点:受益人的需求确定以及需求满足成效衡量困难;墨守陈规、创新困难;资源方式缺乏活力、流动困难。

第一,反馈机制导致需求问题。需求是否为真?是否被满足?反馈很多时候依靠评估报告,但评估报告的滞后性与固定性,加之一些项目的反馈周期较长,没有办法拥有很好的数据作为支撑。所以今天在其中我们看到一个问题:当这个领域不是一个热门而要被支持时,会发现它自身存在着不足。

第二、难以创新。不断的变化改变,再想新办法解决不断而来的困难,这样才可以找到一条创新之路。一些模式难以创新的原因在于反馈周期太长,改变成本太大,因此做事之人面对困难的时候,往往就是咬咬牙再挺一挺,坚持下去,而不是及时发现问题并解决问题。所以更多看到的是坚持,而不是创新。

第三,原有项目的资金来源方式受困于有资金的平台或者组织基金会或者政府,并没有自己的资金来源渠道。这也会导致组织陷入缺乏自主掌握资金而难以发展的困境之中。

新的方向

在新的发展方向中,我认为两点极为关键:产品化与市场化。

产品化指把自己的东西变成一个产品,这样可以较好地与他人互动、产生反馈、并拥有付费的可能性。抽象的概念与活动很难直接转化为产品,很难具备销售属性并进入这样的过程中。

市场化指形成于用户之间的直接反馈,在用户消费的过程中我们收获及时的反馈,并及时改进。也就是说把筹款端与服务端产品化与市场化。

在推动公益组织将筹款产品化和市场化发展上,灵析公益募款平台的月捐产品做得最好。

它们有几点做的非常好。

第一,公开捐款用户的所有数据,包括什么渠道知道、他的需求以及后续调整捐助金额等等;

第二,不断地主持月捐比赛。参与的公益组织在第一轮动用人脉资源进行月捐,第二轮就必须破圈让服务对象参与其中,到第三轮就得研发月捐使用产品去破圈。

例如合木创新中心在去年父亲节做的一个月捐产品叫做以父之名。

一些人可能与父亲的关系不好,很多话没有讲出来,在父亲节之际可以用父亲的名义进行月捐,而我们来帮助你写一封信,准备一份礼物,最后邮寄一个以父亲名义捐款的证书。这就是满足人们需求的产品。

月捐不是说一次性的割韭菜,而是在不断地改变与创新下做成具有市场竞争力的产品。

关于产品化我想讲一讲出色伙伴的故事。他们之前做很多关于出柜的培训,但在这个过程中需要人力的投入、场地的付费、组织自身的运营等,想通过有限的培训把这些成本赚回来会非常困难。他们就想是否可以将培训做成产品,于是他们做成出柜手册礼盒,把线下的培训变成了每天30分钟X30天的自我心理建设的过程,并且售卖这个产品。目前销售的效果还不错。

这就是所谓的服务端产品化、市场化的思路。

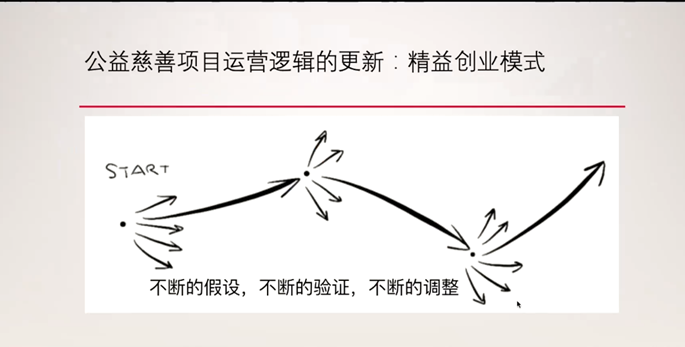

另外想和大家分享的一点是创新,就是公益不断地自我迭代,这件事情需要用精益创业的模式去做。其中的精髓在于产品的不断迭代,满足消费者的需求。

运营模式并不是一成不变,不是在一整套的科学论证之下制定的三年五年规划,并按照这个方法按部就班的实施。从前的商业领域这样做,如今的公益领域这样做。但市场是不断变化的、竞争是不断变化的,需求也是不断变化的,因此需要及时的适应并做出改进。

例如美团在做外卖时,起初没有APP、网站,甚至只是画一个应用,用它拿给潜在客户说自己的想法。在这样的一个状态之下,做一个成本最小的可实验模型,不断地做、不断地迭代、不断地调整。这不是说做一个计划书,把所有事情框死,在立项之后不能修改,甚至在做错之后仍旧按照原本的路前进。这一点非常值得反省。

以自己的手心咖啡公益项目为例,就是不断地更新迭代的过程。

我们的出发点是:视障人士就业很困难。起初,我们想视障人士就业困难那就到大企业里接电话吧。在培训讨论的过程中发现不但由技术难度的困难,还有被AI取代的风险。后来我们就搞了72行体验活动,既然不知道什么适合那就都试一试,找找看什么才是合适。

很多企业报名加入,咖啡馆就是其中的一个,另外还有花店、造纸、竹子器皿等等。在体验的过程中视障小伙伴告诉我想成为一名咖啡师。好巧不巧,在17年底北京举行的某场残障就业公益研讨会上,有组织提出不要让盲人做咖啡师,会非常危险。

因此我们原本的概念里并没有做咖啡的意识,但视障伙伴提出之后,我们就说要不要尝试做一下。我们就开始了讨论、筹备、招生。那个时候我们就觉得这件事情需要收费,后来我们发布了招生公告,培训费99元,没想到短时间一小时内就被抢购完毕,甚至一些人还埋怨他们甚至没有看到。

这让我们看到市场的需求。

再后来我们就不断地尝试、进阶,培训、考核、拿证。在成本投入不高的情况下不断尝试、不断更迭。这件事情就是在精益创业的思想下不断地尝试、不断地调整,最后达到了现在的效果。

讨论互动

叶子:

我们目前的状况就像老曲刚刚提到的,草根组织没有资源、没有背景,陷入到困境之中。

另外因为组织做性教育的议题,在大众观念中算是比较前卫的议题,政府的有关部门也是同样的感受。因此导致政府愿意将资金用于社区治理、困境儿童,而非性教育相关的议题。

基金会也很难长期的提供支持。所以我们组织在尝试寻找新的出路,但是同样发现收费的的课程、培训也不是想象中的那么容易,例如在成本核算后发现自己是亏损的。

另外在产品方面也需要不断打磨,月捐上听了老师的分享我认为也需要不断地改良方式。

还有很重要的一点是在人才招聘方面,如何吸引更多的年轻人投身这个行业,如何保留他们的热情?在经济压力与社工身份认同底下的双重压迫下,可谓是十分困难。

梅若:

我和老曲是同时代进入该行业的,在刚刚提到的一流二流人才时,我深有体会。

在早期,NGO中有非常多优秀的年轻人,并非是在企业中找不到合适的工作才过来,他们充满着社会理想与创造。但我觉得这也是正常生命周期的发展,在这个过程中必然会有发展与结束。

例如2.0时代的结束意味着3.0时代的到来与启航。3.0时代的出现,带给我们很大的一个启发在于传统的公益序列中迎来了挑战和思考,需要更高的智慧与创新才可以解决这一问题与困境。

例如公益资源,它好比一个蓄水池,在社会经济政治不断变化的今天,它的资源也在不断地向外抽取,当组织没有创新与自筹能力时必然走向困境中。与此同时它也创造了新的挑战,需要组织创造新的生路。

我们这些做公益的人其实一直是在没有里面去创造有的东西。然后我们要把一种别人都是看物质层面去理解的东西,我们在谈一些精神层面,我们怎么让别人接受,其实是在从零到一再创造。

过去在项目里面,在服务对象里面去解决零到一的问题,那可能在未来的一个层面上,是在整个行业里面去处理零到一的问题。但是不是没有机会,因为我们本身是有这种创造性的,所以我们才去做这个行业,所以大家不用特别担心,当问题摆在面前的时候,其实就是在提醒你要去寻找新的道路。

在人才上,其实我不是很担心人才。就好像今天干公益的都是这个末流的人才,其实不是。

我觉得依然是非常有理想和有追求的年轻人在投身于此,而是我们在做的公益事情可能太老套了,太陈旧了,没有办法跟这个时代的年轻人对接,我觉得这个可能是非常大的问题。

我们现在机构里面有三个同事是98年99年的,但是我觉得他们的创造力非常强。我经常有一个感觉,当我们在讨论一个问题的时候,他们说不行的时候,或者他们觉得不对的时候,我就会去问自己一个问题,可能我是错的。因为我是跟这个时代离得远的人,我是从过去来的,而他们是从这个时代来的。他们的体验,他们的观察,他们的想法是跟这个时代最贴切的。

所以我觉得应该更多的去发挥这些年轻人他们的自主性,他们的创造力,当他有这样的空间的时候,他就会去参与创造这些新的东西,所以我觉得不用担心。

项目制,我认为最主要的是反馈机制慢,但资助方十分看重效果。项目带来的是稳定性与持久性,但是它的脆弱性在于一旦资助方撤资,其实你在过去累积的十年或者更长时间,在这个事情上的探索,根本没有建立起自己新的东西。所以这个事其实这是一个非常令人恐惧的事情。

其实应该去做一些产品,因为产品它是直接面向人的,去面向这个市场的,他确实是非常的敏锐的去检验你这个东西到底是不是足够能回应这个社会的需求。

老曲:

草根组织很难,是否还要坚持?这个问题和“公益组织现在到底应该发挥什么样的价值?我们到底有意义吗?”这个问题相关。我认为应该坚持下去,把善的价值、善的意义传递下去。但在急剧变化的当下要打破原有的一些落后的模式,用一种新模式去做。

我认为现在的公益是在公益与商业共创之下产生的、因相互协同而来。现在应当是我们共同拥抱这件事,而不是说与我无关。

另外小伙伴们提到政府购买服务,我想说如果有资源支撑你现在的运作,一定不要拒绝,使用这份资源更是关键所在,在认清与反省原有项目弊端的情况下,寻求灵活与空间。

随喜:

老曲今天的核心点带给了我们两个对比性的东西。

第一是公益2.0及之前的脉络,更像是被圈养的状态,恰恰是这样的状态带来了致命的缺点,包括:需求是否满足受众群体?反馈周期过长、自有资金与执行不挂钩。

而在3.0时代,我们可以从理念落实到具体行动,重要的两个方向是:产品化、用户建立强反馈。

最后想和大家分享:情怀、信心、坚持固然重要,但在保有这些的同时需不断地学习与改变,一定要去改变自己,不要固步自封。

表情

表情

最热

最热