2021-11-18

2021-11-18

844

844分析内容界定

本文倾向于把与儿童福祉相关的社会政策统称为“儿童政策”。由于儿童福祉涉及多个方面,因而儿童政策是一个开放包容的概念,其内涵随着经济社会的发展不断拓展和变化。为了让儿童政策这个宽泛的概念更具有可操作性,我们将本文的研究内容主要定位于党的十八大以来、与“幼有所育”民生目标直接相关的儿童政策领域。通过在政府网站、新闻媒体和学术期刊数据库中搜索关键词“幼有所育”,我们发现与这一民生目标相关的儿童政策主要集中在四个子政策领域,即婴幼儿照护服务(托育服务)、学前教育、儿童福利和家庭教育。

鉴于这四个政策子领域被普遍认为是“幼有所育”民生目标的主要内容,本文把讨论限定在这四个领域。为此需要说明的是,为了与民政部门的政策文本一致,对其中的“儿童福利”子领域,本文采用了狭义的概念界定,即民政部门主导出台的针对孤儿、残疾儿童、流动儿童等困境儿童的政策(广义则指促进儿童的身心健康和福祉的所有政策)。

计划经济时期到独生子女时期

儿童政策发展

计划经济时期

1953.1

政务院修正了《中华人民共和国劳动保险条例》,在其实施细则中明确规定女职员学龄前子女人数达到一定规模的单位要设立托儿所和哺乳室,房屋设备、工作人员工资及一切经常性费用由单位负担。

1955.1

教育部颁布的《关于工矿、企业自办中、小学和幼儿园的规定》。

1956.2

教育部颁布《关于托儿所幼儿园几个问题的联合通知》明确鼓励企业、机关、团体等兴办幼儿园和托儿所。

20世纪八九十年代

1983.9

教育部发布《关于发展农村幼儿教育的几点建议》

1986.6

教育部发布《关于进一步办好幼儿学前班的意见》

1987.10

国务院办公厅同意并转发《关于明确幼儿教育事业领导管理职责分工的请示》明确由教育部门取代过去的托幼办,成为托幼服务的主管部门。

1989.9

国务院颁布的《幼儿园管理条例》规定,公办幼儿园接收3岁以上的儿童。

变迁特征

儿童照顾的公私责任属性发生了变化

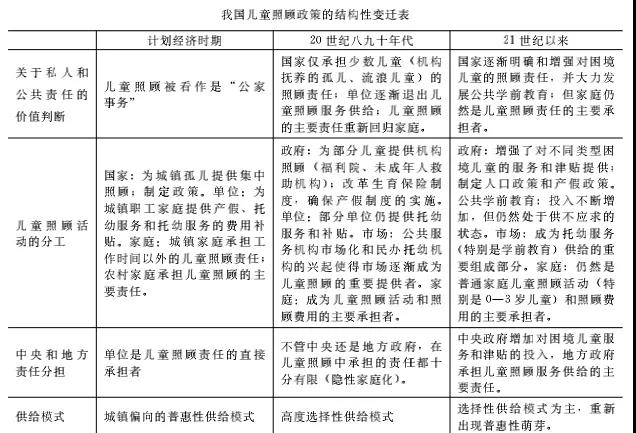

在计划经济时期,儿童照顾不仅被看作是家庭事务,也部分成为了 “公家事务”。改革开放后,社会政策一直以减轻企业和国家负担、强化家庭和个人责任为主导思想。

儿童照顾活动的分工发生了变化

在计划经济时期,单位与家庭共同承担儿童照顾责任。改革开放后,单位的退出、托幼服务的市场化和民办托幼机构的兴起,使得儿童照顾活动的主要提供者变成了家庭和市场。

地方和中央政府儿童照顾责任分担逐步得到明确

计划经济时期城镇职工的儿童照顾福利由单位直接提供,实际上最终由政府买单。到了20世纪八九十年代,单位逐渐退出,家庭事实上承担了儿童照顾的绝大部分责任。进入新世纪后,逐渐建立起了地方政府为主、中央政府负责转移支付的责任划分机制。例如,《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》规定县、乡人民政府担负留守儿童关爱保护工作的属地责任;《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》则提出地方政府(区县)是发展学前教育的责任主体。中央政府通常为地方政府提供一定比例的转移支付或专项经费。

儿童照顾的供给模式在普惠性与选择性之间摇摆不定。

在计划经济时期,政策具有普惠性,几乎所有城镇职工都能够通过单位获得儿童照顾福利。随着单位供给的退出,不仅农村家庭不能享受,城镇家庭能否获得儿童照顾福利也取决于父母工作类型 (如体制内与体制外)和家庭购买能力。

计生政策调整以来儿童政策发展

0-3岁婴幼儿照护服务政策

提上政策议程

2015年12月31日,中共中央、国务院发布《关于实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理的决定》。

成为社会热点

党的十九大“幼有所育”民生目标的提出。

政策密集出台

2019.1

国家发改委等十八个部门发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》,将“增加托育服务有效供给”作为“补强非基本公共服务弱项,着力增强人民群众公共服务供给”的内容之一。

2019.4

国务院办公厅发布托育服务发展的纲领性文件《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,阐明了我国托育服务发展的基本原则、发展目标、主要任务、保障措施和组织实施,并首次明确了 17 个部门的职责分工。

2019.10

发改委和卫健委还发布《支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案(试行)》,指出托育服务由地方政府负责,并明确了中央支持和引导地方发展托育服务的具体措施。

2020年底

国务院办公厅颁发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》,提出了健全政策体系、完善监管服务等意见。

2021.5

中央政治局通过《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,在实施“三孩政策”的同时,重申了托育服务托底、普惠的发展原则。

学前教育政策

首次提出

2010.5

国务院公布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中首次提出了“普及学前教育”的目标。

2010.11

国务院发布《当前发展学前教育的若干意见》。

落实与发展

2013.1

教育部印发《幼儿园教职员工配备标准(暂行)》

2016.12

财政部、教育部印发《支持学前教育发展资金管理办法》

2017.1

国务院印发《国家教育事业发展 “十三五”规划》

2017.4

教育部发布《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》

2018.11

中共中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

2019.1

国务院办公厅颁布《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》

2020.2

教育部出台《县域学前教育普及普惠督导评估办法》

2020.9

教育部公布《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》

儿童福利政策

针对孤残儿童和流浪儿童的儿童福利政策不断完善

2006.4

民政部颁布《关于加强孤儿救助工作的意见》

2014.9

民政部公布《家庭寄养管理办法》

2018.7

国务院发布《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》

2018.10

民政部公布《儿童福利机构管理办法》

2021.3

民政部公布《儿童社会工作服务指南》

儿童保护成为儿童政策体系新的组成部分

2014.12

公安部、民政部公布《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》

2016.2

国务院印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》

2020.12

民政部、公安部、财政部印发《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》

适度普惠型儿童政策体系基本建成,并开始迈向全面普惠型儿童政策

2013.5

民政部在《关于开展未成年人社会保护试点工作的通知》

2014.12

国务院出台《国家贫困地区儿童发展规划(2014—2020 年)》

2016.6

国务院出台《关于加强困境儿童保障工作的意见》

家庭教育政策

2012.6

全国妇联、教育部等七部门印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2011—2015年)》

2016.11

全国妇联、教育部等九部门印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》

2019.5

全国妇联、教育部等九部门修订《全国家庭教育指导大纲》

21世纪前后儿童政策变迁过程及特征

变迁过程

总体而言,从计划经济时期到新时代的今天,我国儿童政策随着宏观经济发展社会环境的不同发展阶段有着不同的特征。儿童福利的责任主体经历由公域—私域—公私结合的变化过程,家庭作为儿童成长发展中最重要的场域,家庭教育质量和家长教育水平也逐渐得到重视;儿童福利的责任分工经历由单位为主—家庭为主—家庭为主,国家、市场和社会共同参与的分担过程,国家、市场、社会与家庭之间的责任分工也越来越清晰,国家通过重构、内部重组和新建等方式,负责儿童政策相关领域的职能部门越来越具体明晰;儿童福利的供给方面也经历了由城乡普惠—选择供给—选择为主、选择与普惠共同发展的转变过程,政府发挥兜底性功能的同时也注重其发展性功能,儿童福利服务的规模和质量也逐渐提高。

变迁特征

儿童福利政策领域

政策对象:逐渐由少数的孤残儿童扩大到贫困家庭儿童、留守儿童、流动儿童、被艾滋病病毒感染的儿童等弱势儿童群体。

政策内容:从保障基本生活逐渐扩大到保障发展、被保护和参与权;福利的标准也在不断提高。

儿童教育政策领域

教育公平开始成为政策的价值取向。

儿童照顾政策领域

为配合“单独二孩”和“全面二孩”政策的先后实施,国家已相继修改和完善了产假政策和税收减免政策,并开始大力发展托育服务;2021年5月31日,中央政治局召开会议审议通过了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,在组织实施“三孩生育政策”的同时,也提出了“提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系”等配套衔接的支持政策。

本文经作者授权,根据下述两篇文章整理而成:

(1)岳经纶,范昕.中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构[J].中国社会科学,2018(09):92-111+206.

(2)岳经纶,范昕.幼有所育:新时代我国儿童政策体制的转型[J].北京行政学院学报,2021(04):55-63.

表情

表情

最热

最热