2021-11-08

2021-11-08

387

387

11月6日,由清华大学公益慈善研究院与敦和基金会联合主办的“清华-敦和中国高校公益慈善教育发展论坛”在北京顺利举办。

论坛汇聚了清华、北大、上海交大、浙大, 美国印第安纳礼来家族慈善学院、西顿大学、伟谷州立大学、宾西法利亚大学等中美慈善教育领域的权威专家学者,中国红十字基金会、南都基金会、上海紫江公益基金会等关注慈善教育和人才发展的行业引领者,线上线下重磅分享嘉宾累计近40人,线上参会观众累计超过16万人次。

▲ 清华大学公共管理学院副院长邓国胜主持开场

会上,嘉宾们分享了中美高校公益慈善教育的使命、愿景与特征,探讨了公益慈善教育的理论与前沿实践,及其与行业发展的关系;在公益慈善专业教育方面,深度研讨了高校公益慈善教育的学科基础,以及人才需求视角下的高校教育与行业支持;在公益慈善通识教育方面,主要就慈善通识教育与社会科学素养、教学实践改革等方面研讨未来发展方向。

报告/倡议发布

《中国高校公益慈善教育报告2021》发布环节,重点分享了高校公益慈善教育历程、数说中国公益专业/通识教育、发展规律总结及对未来的展望。(报告预计2021年底正式发布)

▲ 清华大学公益慈善研究院院长助理、副教授蓝煜昕现场发布报告

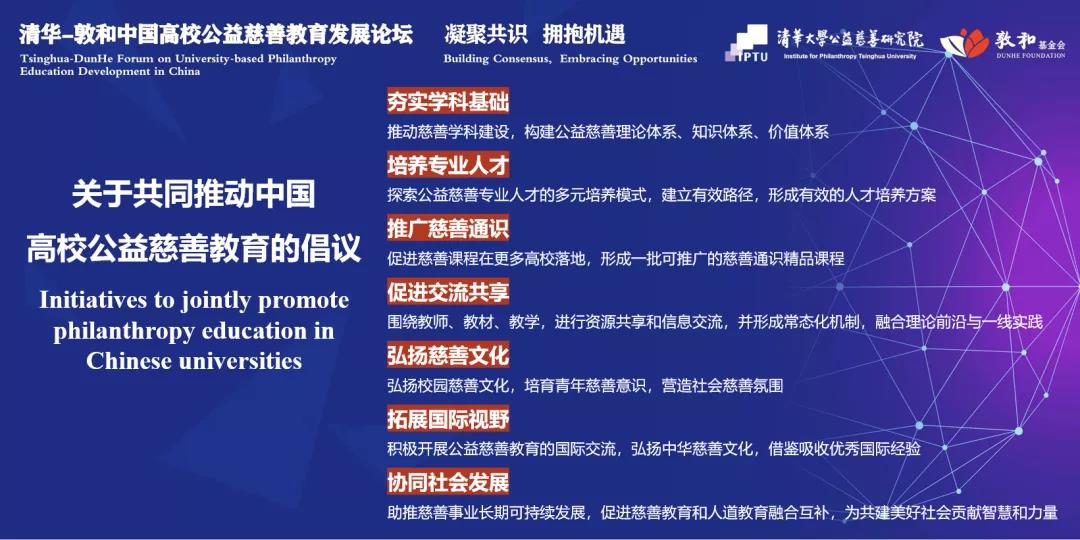

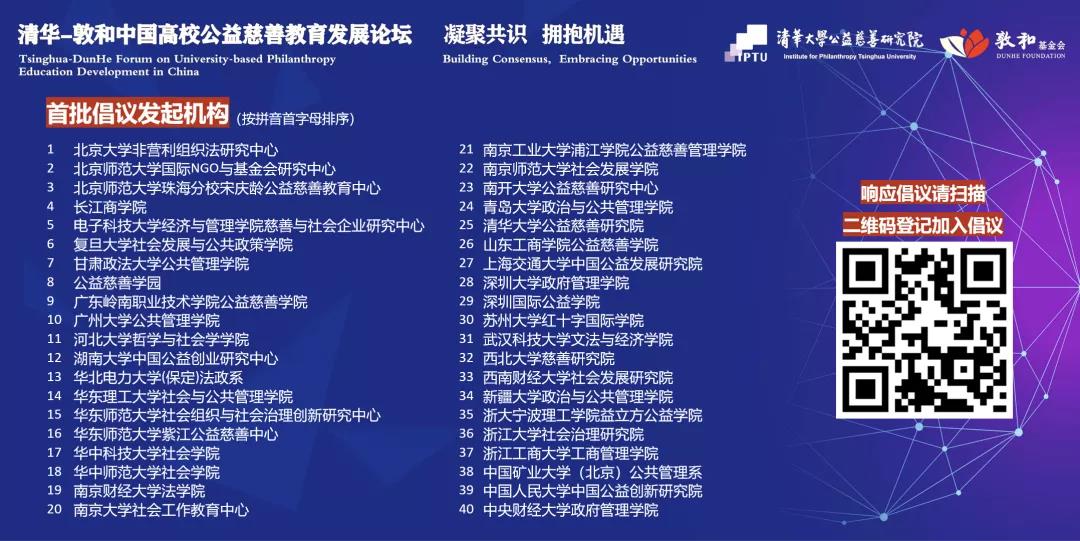

为凝聚政府、高校、社会和市场等多方力量,共同促进高校公益慈善教育发展,首批40家高校联合发起了《关于共同推动中国高校公益慈善教育的倡议》。

▲ 首批40家高校联合发起倡议,欢迎各界同仁扫码登记意向

主旨/主题演讲

【演讲主题】中国的大学公益教育——使命与愿景

▲ 王名 清华大学公共管理学院教授、清华大学公益慈善研究院院长

▲ 王名 清华大学公共管理学院教授、清华大学公益慈善研究院院长

中国的大学公益教育之使命,在于“省方、观民、设教”,亦在于“明明德、亲民、止于至善”。这种使命是对“美好人生、美好大学、美好社会”这三维愿景的直观映射,同时也是对公益之本质,即“务民之义,敬鬼神而远之”的最好承载。

▲ Patrick Rooney 美国印第安纳慈善学院教授、执行副院长

【演讲主题】美国高校公益慈善教育的特征与经验

印第安纳慈善学院发展的经验教训和成功的关键:

稳定的捐赠来源及多元性的资金来源保证学院的基础运作

长期而稳定的学院核心管理团队保证稳固的领导力

研究中心和研究项目对于社会的贡献

▲ Roseanne Mirabella 美国西顿大学政治学与公共事务系教授

【演讲主题】美国非营利管理及慈善教育的学科基础演化

自1996年至2021年,连续25年追踪美国340个大学非营利教育项目,分析其演变及趋势

以社会网络分析方法,对排名靠前的大学课程进行评估,分析该领域学科发展的成熟度,认为公益慈善领域的研究方法可以借鉴各学科

无论是商学院、公管学院,还是社工学院等,非营利教育项目有同质化趋向

▲ 徐家良 上海交通大学国际与公共事务学院教授、中国公益发展研究院院长

【演讲主题】慈善课程、慈善知识与慈善实践

目前中国的高校慈善课程具有跨界性、协作性、生态性、实践性、本土性等特点

慈善知识具有塑造认知、改变态度、传播理念、影响行为、共同体营造等价值

公益慈善教育应该关注慈善领域的真问题,传授能够指导实践的真知识,培养理论专长型、实践专长型和理论实践复合型的多类型人才

▲ Michael Moody 美国伟谷州立大学家族慈善讲席教授

【演讲主题】美国高校慈善教育的行业支持

通过比较印第安纳大学礼来家族慈善学院、伟谷州立大学约翰逊慈善研究中心发展经验的异同,发现:

高校慈善教育发展离不开基金会的长期可持续支持,多元资助方的开拓也极为重要

发展学术研究的过程中,也需要注重应用领域

大学教育要注重发展合作伙伴关系,并与本地慈善文化紧密结合,进而相互赋能

▲ 郭超 宾夕法尼亚大学社会政策与实践学院教授、NVSQ主编

【演讲主题】从学术创新的视角看大学公益慈善教育

美国公益慈善教育经历了三个阶段:

八仙过海(The Fluid Phase)

三国归晋(The Transitional Phase)

具体而微(The Specific Phase)

全球公益慈善教育面临的四大挑战:

创造与标准、科研与实务、谁是引领者、校园与远程

红十字国际学院副理事长、院长王汝鹏,深圳国际公益学院教授、副院长黄浩明,上海财经大学商学院教授、副院长刘志阳,浙江大学公共管理学院教授苗青,南开大学社会学系教授朱健刚等中外嘉宾,针对上述嘉宾的发言开展互动交流。

其中,朱健刚表示,上半场会议6位专题发言嘉宾对于中美公益慈善教育的对比分享,呈现出中国高校公益慈善教育的三种趋势:

一、借鉴美国的模式:具体体现在课程、著作、老师的引入。

二、对话美国,平视讨论:从既往沿用美国的非营利管理、第三部门、公民社会等理论,到学科界限从公共管理转入人文社科的研究。

三、“超越”美国的趋势:在第三次分配和共同富裕的大背景下,中国的政策力度超过了美国的政策力度;大学不仅是建中心,而是成立各类公益慈善学院;同时,数字化慈善教育正在中国成为趋势。

▲ 点评互动环节嘉宾们发言讨论

嘉宾们普遍认为,慈善教育是更为根本的造血式行动。发展高校公益慈善教育,需要加大对高等慈善教育的关注和投入;需要政府、高校、社会和市场等方面力量协同共建;需要在师资、课程、教材、基础设施等方面实现资源共享;需要理念、价值、实践的多轮驱动,螺旋上升。

同时提出了慈善教育发展的急迫问题:教材系统化、师资紧缺;公益慈善使命认知有待深化;需要着重将传统文化与公益慈善教育相结合;亟需了解未来的公益需要什么样的人才,这是一切教育的起点。

▲ 南都公益基金会名誉理事长徐永光

南都公益基金会名誉理事长徐永光做总结发言:公益慈善领域最大的本钱是人。高校公益慈善教育需要从国家人才战略、学科建设、人才培养、就业市场、资金支持等方面实现突破。期望通过高校和公益行业的共同努力,促进公益慈善教育的发展。

慈善专业教育

慈善专业教育的研讨主要聚焦“高校公益慈善教育的学科基础”“人才需求视角下的高校教育与行业支持”两大议题。

与谈嘉宾们分享交流了学科发展的重要路径:与既有成熟学科相结合,“借船出海”推动新学科的发展;聚合“学群/学圈”,通过不同学科的交叉,围绕实践需求打造不同的学群,进而建构新兴学科。

在慈善教育专业人才培养方面,嘉宾们提出:

高校公益慈善教育需要生产知识和输出人才,需要具备科学精神、人文精神和哲学洞见

公益慈善事业需要具有志愿服务精神的专业人才,理解互联网技术和商业思路等多维度的复合型人才

支持慈善教育发展,需要行业联动,给到高校探索空间

慈善通识教育

公益慈善通识教育的前瞻与未来主要聚焦“慈善通识教育与社会科学素养”“慈善通识教育课程教学组织与方法改革”两大议题。

与会嘉宾们围绕“慈善通识教育”的价值与实践案例,主要从学生培养方向、慈善教育所处大环境、课程设计理念与实践、课程落地政策支持等方向深入分享交流。

其中,针对慈善通识教育一线课程实践,围绕“课程亮点”“挑战和问题”“如何更上层楼”三个层面,进行系统的分享与讨论。嘉宾普遍认为:

慈善通识课程需要理论与实践相结合,针对不同学科背景、学习阶段的学生需求展开差异化、更具适配性的课程设计

慈善通识课程要在高校更好地落地,需针对学校背景与资源,争取相关校内支持,注意课程成果的对外传播及影响力提升

凝聚共识,拥抱机遇,清华-敦和中国高校公益慈善教育发展论坛(2021)成功举办。期望凝聚政府、高校、社会和市场等多方力量,共谱中国公益慈善教育新篇章。

表情

表情

最热

最热