2025-08-25

2025-08-25

1909

1909作者:Adrienne Hawkyard, Erica Zhang, 张宁迅, 张晓婷(排名不分先后)

在泸沽湖畔,一位56岁的摩梭船夫无奈地表示:"现在网上那些关于走婚的视频都是假的,完全是为了吸引眼球。"这番话语道出了摩梭传统文化在数字化时代传播过程中面临的困境。

作为中国最具特色的少数民族文化之一,摩梭人独特的母系社会结构和走婚习俗是其独特的文化代表。然而,近年来网络平台上一些刻意迎合外界猎奇心理的虚假宣传,甚至本地人都开始出书消费传统文化,使其呈现方式与真实的摩梭文化渐行渐远。这些误导性内容不仅扭曲了走婚等习俗的本来面貌,也导致不少游客带着偏见和误解前往泸沽湖,从而对当地社区居民的日常生活造成了困扰与压力。

摩梭人主要分布在中国云南与四川交界的泸沽湖周边,人口约有五万。他们以母系氏族为主要社会结构。正如摩梭博物馆的讲解员拉木老师所说:“我们的家庭结构并不只有母系一种,真正的核心是‘家屋’的概念。”摩梭人的走婚制度是其有别于大多数父权制社会的重要文化标志。在这一制度下,男女双方无需进行婚姻登记,也不必离开各自的母家,而是以情感为基础来维系彼此的关系。

在经济与财产方面,走婚伴侣之间没有共同财产,日常生活也各自独立。走婚中的子女由母系家庭抚养,既不单属于生父,也不单属于母亲,而是属于整个母系大家庭。抚养责任由“阿咪”(母亲)和舅舅共同承担,从而保障了儿童的成长与教育。

在孩子出生约一个月后,摩梭人会举行“认亲”仪式,向村里的人公开孩子的生父身份。摩梭博物馆的讲解员拉木老师强调:“我们不存在摩梭男人可以不负责任的说法,只是负责任的对象不一样,你要对姐姐、妹妹的孩子负责。”这种制度是在尊重个人情感自由的同时,也保障了家庭和社区的稳定。

摩梭人走婚习俗的变迁

摩梭人的历史渊源可追溯至《后汉书》等古代文献记载的"达母族"。根据盐源老龙头遗址考古发现的相关记载,摩梭母系社会形态至迟在西汉时期已具雏形。作为维系这一特殊社会形态的核心制度,"不娶不嫁"的走婚习俗很可能与母系制度相伴而生,共同构成了摩梭传统文化的基石。

根据摩梭人博物馆展板显示,20世纪30年代,随着茶马古道贸易的繁荣,永宁地区迎来了大量外来马帮与商贩。走婚制度的灵活性恰好契合了这些人群的流动生活方式,因此这一时期走婚人数明显上升。新中国成立后,摩梭土司对部分阶层放松了制度束缚,摩梭人开始追求独立而稳定的生活,更多人独自购地成家,小家庭逐渐出现,走婚人数随之下降。随着生产力提高、人口增长及私有制产生,母系大家庭逐步分化为以夫妻为单位的小家庭。20世纪70年代的社会改革中,为顺应时代发展,部分村落推行一夫一妻制并实施婚姻登记,导致走婚比例急剧下降。然而值得注意的是,80年代后,受经济因素和文化惯性的双重影响,一些村落又重新恢复了走婚的传统,让这一延续千年的制度在现代依旧留存。

摩梭人的祖母屋 图源|Erica Zhang

摩梭人走婚现状

走婚制度的核心前提是以母系大家庭为基础的生活结构。在摩梭人群居的农村,大部分的摩梭人选择走婚,并延续走婚的传统。据我们访谈得知,在永宁镇瓦拉比村的约8000名摩梭人中,仍有80%保留着走婚的婚恋模式。然而,摩梭年轻人在城市求学、工作的过程中,逐渐脱离了传统的母系家庭环境,这直接导致了走婚人数的持续减少。城市生活不仅缺乏维系走婚制度所需的家庭与社区支持网络,现代户籍制度和福利政策的实施也促使更多摩梭人选择登记结婚。

在摩梭走婚文化不断变迁的背景下,摩梭人发展出三种主要的婚恋模式:一是建立现代核心小家庭,二是保持走婚形式但办理法定婚姻登记,三是延续传统的走婚习俗。选择多样化是根据现实情况而定的,很多摩梭年轻人往往根据自己的情况选择最适合自己的方式。许多摩梭家庭对于子女婚姻形式的选择呈开放态度,认为只要有利于大家庭的和谐稳定,任何形式都值得尊重。在摩梭人的文化里,无论个体选择何种生活方式,母系大家庭始终敞开怀抱,为每位成员提供坚实的后盾。

摩梭人传统的婚礼仪式 图源|摩梭人博物馆

摩梭人走婚文化的误区

“不是原来说我们爬花楼吗?爬花楼这个不存在的,这个是旅游文化延伸。不存在爬花楼,更不存在那种爬楼梯的那种,那些都是最初的时候为了迎合游客的一些猎奇心理而产生的。”摩梭博物馆的讲解员拉木老师无奈地说道。

事实上,许多导游在向游客介绍摩梭文化时,会为了吸引注意力而编造一些并不存在的“习俗”。他们告诉游客,摩梭男子在走婚时会攀爬到心仪女子的“花楼”求爱;摩梭青年男女在篝火晚会上互相表达好感,例如轻扣对方手心,以此传递情意。然而,在真实的摩梭文化中,根本不存在这些行为。

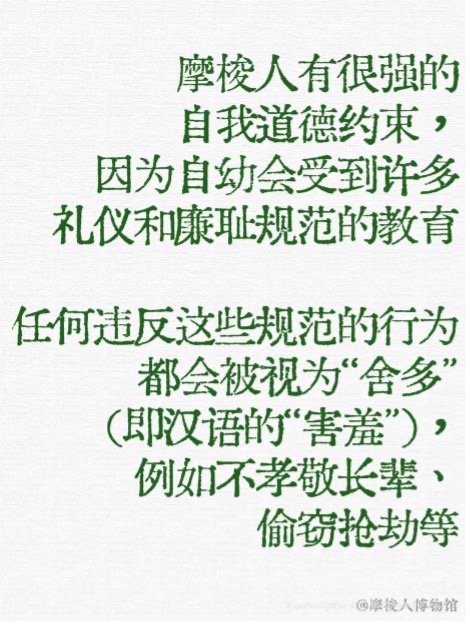

最令摩梭人感到冒犯的,是网络上流传的"不知生父"“摩梭人可以随意更换走婚对象”“男人可以拥有多个妻子”等等。实际上,摩梭家庭对血缘关系有着清晰的认知,只是父亲的角色由舅舅承担。而所谓"走婚自由",在现实中和一婚一妻制一样,一生只与一个伴侣保持长期关系。在现实生活中,摩梭人有着属于自己的“害羞文化”。他们认为“亲情是大家的,爱情是自己的”,在泸沽湖生活的摩梭人极为忌讳在公共场合谈论个人情感与私生活。据博物馆馆长尔青老师回忆,在泸沽湖在旅游开发初期,当地人甚至觉得外地男女青年牵手都是令人脸红的举动。

在摩梭人“害羞文化”的伦理体系中,外界对走婚习俗的猎奇化解读正带来某种“文化创伤”,这对摩梭人而言无疑是一种羞辱与污名化。这种刻板而夸张的印象,不仅背离了当地人对走婚的真实理解,也在他们最为珍视的伦理边界上留下了伤痕。一位摩梭女性曾坦言,她曾多次被不同游客冒犯。她说有的游客会直接问她:“你走过几个婚?”甚至还有人会问“你知道你爸爸是谁吗?”,这在她看来是非常不礼貌的。她和我们说:“我们讲究的是害羞文化,在我们文化里,这些话题连在家人面前都不能谈论。”

图源|摩梭人博物馆

摩梭人应对走婚误区的方式

面对外界的误解,摩梭人选择用最富智慧的方式回应:不是激烈的争辩,而是循序渐进地讲述的属于他们自己的社会结构与生活方式。这其中,摩梭人博物馆就是典型代表之一。

2023年,摩梭博物馆推出了“一日摩梭”活动,使来访者不仅能够深入了解走婚的真实背景,还能亲手体验非遗织围巾、徒步山间,并近距离感受泸沽湖的自然风光。许多游客在这种沉浸式体验之后才逐渐认识到,摩梭文化从未如流言蜚语所描绘的那般,而是一种融合了不同时代摩梭人思想与智慧、延续至今的文化宝藏。摩梭社会没有常见的家庭矛盾,人们通过避免情感纠葛来维持关系的和谐,不存在复杂的婆媳关系。个体成员普遍将大家庭的整体利益置于首位,男女之间的情感则被视为生活的点缀。一位游客感慨道:“我发现很多人其实一辈子只走一次婚,这和我之前的印象完全不一样”。

这座由老民居改造而成的博物馆,宛如一剂温和的文化“解毒剂”。它并不以说教式的反驳来回应外界的偏见,而是通过真实的生命体验传递文化的价值。许多志愿者因缘际会来到这里,在接触和了解之后,逐渐深深地爱上了这片土地与其文化。他们将摩梭文化加以收集、整理与陈列,用故事和老物件向每一位走进博物馆的人讲述——这份文化是多么珍贵,又曾经被多么深地误解。

近年来,摩梭人博物馆积极运用网络社交媒体平台,持续向公众科普曾长期被污名化的走婚习俗的真实内涵。通过微博、微信公众号及短视频平台等渠道,博物馆定期发布与文化活动相关的图片和视频,以直观的方式展示摩梭人的婚恋传统。这种社交媒体传播方式不仅突破了地域限制,使更多人能够足不出户便接触到摩梭文化,也在一定程度上缓解了外界的偏见。博物馆希望通过网络空间的持续传播,在公众可能带有误解或猎奇心理的情况下,引导其逐步理解走婚习俗背后的深厚文化逻辑与价值,从而促进社会对少数民族文化的尊重与保护。

摩梭人博物馆一日摩梭项目 图源|摩梭人博物馆

结语

摩梭人的生活以“祖母屋”为中心,这是他们生命的起点与归宿。孩子出生后,整个家族共同承担抚养责任,舅舅们如同父亲般引导男孩成长。在这一文化中,家人从不干涉彼此的选择——无论是延续走婚传统,还是与汉族一样通过婚姻形式组建家庭,只要能够获得幸福,便值得尊重。摩梭社会中没有养老院和孤儿院,因为没有任何一个成员会被家族抛弃。他们始终认为,家人是最亲近的人,照顾亲属既是与生俱来的义务,也是无法割裂的血缘责任。

尽管走婚制度与现代法律体系尚未完全兼容,在日常生活中可能带来一定不便,但它依然是千百年来摩梭人延续至今的生活方式。正是这样一种以家庭和责任为核心的制度,却常被外界贴上“猎奇”或“落后”的标签。事实上,我们更需要的是理解与尊重。正如尔青馆长所言:“每个人都有自己的游戏规则。”世界的多元化需要更多包容,摩梭文化不应只依靠摩梭人自身去“正名”,而是需要更广泛的社会共同努力。通过博物馆等民间组织的持续传播与公众的积极参与,人们对摩梭文化——不仅仅是走婚习俗——的误解有望逐渐减少,直至消弭。

表情

表情

最热

最热