2024-07-16

2024-07-16

1289

1289扶贫开发显真情,易地搬迁助民富。

51岁的某色达体准备离开他们家族在狮子山的老屋,搬到位于四川省凉山彝族自治州昭觉县的易地扶贫搬迁移民安置点。

这个家族已经在悬崖村生活了五代人,但现在他们将结束在这个地方半个世纪的生活。某色达体将和妻子一起前往离家65公里的新居,这是一座设施齐全、面积为100平方米的新房子。

这次搬迁对某色达体一家来说是一次重要的转变。他们将告别悬崖上的生活,开始一个新的阶段。这个决定是为了脱贫和改善生活条件。新的安置点将成为他们的新家,他们将在那里建立新的生活。

为什么要搬迁?

昭觉县位于凉山州东部。曾经,因为地理、收入来源、资源等方面的限制,这里的部分村庄的发展受到了很大限制。

“买一包盐巴,来回要走一上午。背100斤苞谷下去,山下的人可以卖100块,我只能卖90多。因为知道我是从山上下来的,不可能再背回去。”某色达体说。

地理因素所导致的出行困难,一直是“悬崖村”一个备受关注的问题。悬崖村坐落于海拔1600米的山坳中,山底距离山顶村庄海拔差将近1000米。以前村里通向外界,需要顺着悬崖断续攀爬藤梯。不论是上班还是上学,村民们都需要在长达4公里的山路之间,爬过悬挂在崖边、近乎垂直的17道藤梯。有的地方能下脚的空间还不到半个脚掌大,村民们上山一趟要耗费两三个小时。

同时,偏僻的地理位置也会让居民的收入来源受到限制。村民们过去主要以种地为生。同时,由于交通不便,也很少有人外出务工,主要靠着种植土豆与玉米维持生计,一年总收入不到4000元。

此外,悬崖村及周边地区的教育资源也受到严重限制。在过去,由于师资流动较为迅速,附近学校里的很多课程都没有固定的老师授课,每次都只能够找其他老师先临时顶替。这也导致学生所受到的教育质量下降。

针对这种情况,“易地搬迁”政策能够很好地支持他们。易地搬迁扶贫政策是指,在政府的统一组织和安排下,根据村民自愿的原则,把那些生活在自然条件和生活环境比较恶劣地区的贫困村民搬迁出来,然后搬迁到生活环境较好、发展条件较好的地区,例如:县城的周边地区、乡镇政府的周边地区者、原村子周边交通比较便利和生活环境比较好的地区。

怎么搬?

从2020年5月开始,“悬崖村”的村民们通过易地搬迁政策,离开了山区,来到了昭觉县城周边的地区。经过一段时间的努力,大部分常住人口都完成了搬迁,实现了从传统的藤梯到钢梯,再到楼梯的历史性变化。

政府在建设好安置点后,通过抽签,将来自不同村庄的人们随机分配到了昭觉县的五个安置点中。同时,房屋根据搬迁的每户家庭人数(一人25㎡)进行分配。在新的房屋里,政府配备了电视、洗衣机、衣柜、餐桌、沙发等基本设施,让居民们能够实现“拎包入住”。到了2020年8月,村民们全部搬入了新的社区,开始了新的生活。

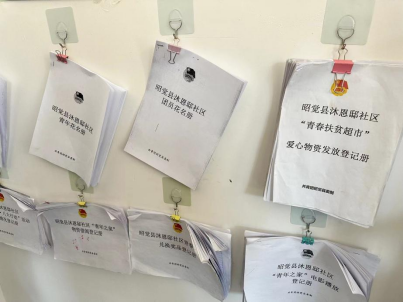

沐恩邸社区是昭觉五个易地搬迁社区中最大的一个。社区内有50栋楼,能容纳超过六千人。在社区中,约有20%左右的居民是从悬崖村搬来的。

沐恩邸社区

经过搬迁后,他们的生活质量得到了很大的提升。人们从简陋的房屋搬到了现代化的楼房,生活环境得到了极大的改善,生活质量也有了显著提升。原先的“村民”第一次住进了现代化的楼房,变成了“居民”。

对此次搬迁,许多社区居民都给予了高度评价。他们表示,搬迁后的生活环境和条件得到了极大的改善,使他们有了更好的发展机会。

"(新的社区)很好,没什么需要改进的(地方)。"居民们表示。不难看出,现社区居民对于搬迁后的生活现状颇为满意。

调研团队采访住在沐恩邸社区的爷爷

同时,社区内配备了老年食堂、扶贫超市、健身广场、活动室等功能性场所,这些改变不仅提高了他们的生活质量,也为他们提供了更多的文化生活。

社区居民活动室

社区中的扶贫超市

在搬迁后,社区学生们的受教育情况也有所改善。在安置点投入使用之后,随之配套的就是社区内部的学校。沐恩邸社区周边有3所小学、3所中学和1所特殊教育学校。社区内还设置了配套的幼儿园,可以招收近700人。

为了迎接新增的学生,学校还引入了雄厚的师资力量。2020年5月,政府购买了三年的岗位服务,为社区配套学校总共招了987名教师。

搬完以后怎么做?

在易地搬迁后,社区会通过各种各样的形式支持居民们融入城镇的生活。

首先,为了让村民更好的衔接新生活,完成村民到居民的改变,社工对居民提供了各种各样的教学。例如,社工们会教老人们如何使用家中电器。

调研团队采访沐恩邸社区负责人木可伍加先生

家庭在搬迁之前主要靠农业和劳动维持生计,搬迁后,人们的生计成为了一个问题。因此,当地社工针对不同的人们,开展了不同类型的生计支持。

对于多数青壮年的劳动力,政府会协助对接四川、广东等地的工厂,培训他们学习专业技能,进一步来支持就业。

对于腿脚不便的老人,社区内会设置一些公益性服务岗位,如在社区里做清洁,帮助老人们获得一定的收入。一位现居于沐恩邸社区的7旬老人提到,自己在搬入社区后变有了社区广场扫地的工作。每周工作5天,两人轮休,每月能稳定收入500元左右。

针对搬迁后的妇女,社区也建设了彝绣工坊,来培养妇女们学习彝绣,并协助她们承接外界订单来赚取收入。在工坊中,会有几位绣娘们热情地教授新来的绣娘学习彝绣。在一针一线的交织中,年轻的心灵与彝族绣娘们的经验相互融合。一位绣娘表示,她的姐姐在工厂绣袜子,根据绣的难易程度和数量,每天能挣80到100元。

调研团队采访沐恩邸社区绣娘

同时,社区也设置了针对学生的四点半课堂。社区内的社工、外来的义工志愿者们都会准备一些素质教育课程,如卫生教育、安全教育等,来提升孩子们的综合能力,并丰富孩子们的课余、假期生活。

“我们社区的孩子比较特殊,多数父母长期在外打工,留守儿童多。”社工志愿者表示,“四点半课堂”的开设不但可以解决家长的后顾之忧,还能营造温暖健康的成长环境,更能给孩子带来心灵上的慰藉。

正在"四点半课堂"认真上课的学生们

每天下午学校放学后,沐恩邸社区的“四点半课堂”开始上课了,孩子们背着书包,在社区教室里看书、写字、做作业。“老师,这道题我不会做。”四年级的孩子阿呷举手。义工老师走到他身旁,耐心地解答。这是沐恩邸社区“四点半课堂”上的一幕。

结 语

沐恩邸社区的成功案例让我们看到,易地搬迁扶贫政策能够有效地支持凉山地区的发展。经过三年的学习适应,这里的彝族人们已经很好地融入了城镇生活,真正地实现了从“村民”到“居民”的转变。相信在未来,通过政府和人民的共同努力,凉山易地搬迁社区能够愈发完善,结合当地的民族特色,带领居民们更好地发展与进步。

沐恩邸社区绣娘工坊

参考资料:

[1]http://www.lsz.gov.cn/ztzl/rdzt/xczx/mlxc/202302/t20230211_2435791.html、

[2]https://news.gmw.cn/2020-09/12/content_34180071.htm

[3]https://m.thepaper.cn/baijiahao_14902378

[4]https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2015-09/08/nw.D110000gmrb_20150908_1-05.htm

[5]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666633158835002112&wfr=spider&for=pc

表情

表情

最热

最热