2025-02-28

2025-02-28

42

42在最近塑料谈判的争论中,各国和利益集团都表达了对全生命周期管理或者产业链不同端口的管理偏好。对于中游的管理和下游的分类再利用在很大程度上已经取得一些共识,但是对于上游的争论一直存在。什么是塑料生命周期的上游?为什么将上游纳入国际协定有不同?中国是否做好了纳入上游的准备?是我们期望在这篇文章中主要探讨的。我们将从生产环节塑料治理的政策/措施、《应对塑料污染的全球公约(初稿)》(以下简称“公约零草案”)各国谈判焦点、中国塑料污染治理体系公约零草案的对比分析、以及中国治塑政策要点及其产业影响这四个方面来进行探讨。

本次INC-5期间,北京绿研公益发展中心(以下简称:“绿研”)团队会远程参会,欢迎各位伙伴在会期前后与我们交流plastic@ghub.org,共同关注谈判和全球塑料污染治理的新进展,也请各位对我们的工作进行批评指正。

什么是上游管理?源头减量,控制生产

近年来,塑料污染治理政策转向更加注重塑料全生命周期管理。在上游生产环节,通过提升塑料设计性能及生产工艺,减少资源消耗,降低包括塑料在内的污染物的环境影响。源头减量是塑料污染治理中的关键策略,意味着通过政策禁令、市场和贸易机制调节、自愿行为等方法在塑料生产、使用阶段限制塑料制品的产量和使用量,即在塑料生命周期上游进行管控,从而减少塑料污染物的产生。这一方法旨在从源头和根本上解决塑料污染问题,降低后续塑料回收、处理工作的压力。

塑料的生产、消费、处置等环节都对应庞大的产业体系,中国的塑料污染治理政策具有鲜明的产业针对性和导向性。图 1展示了简化后的基于产业链视角的“治塑”行动产业影响。塑料产业链作上游(塑料制品及其上游)、中游(消费)、下游(废弃物处置及回收)的划分,并以此考察“治塑”行动带来的产业影响。

图 1 产业链角度的“治塑”行动影响|北京绿研公益发展中心绘制

图注:橘色框和浅蓝框所指的细分行业或生产流程,绿色线条所指的价值链修复环节,以及红色圈代表的新经济领域等均是产业影响的集中体现。

源头减量的实施包括减少整体的塑料产品使用量,禁止环境危害较大的特定塑料产品的生产、使用、销售,推动环境友好型塑料替代品(如生物可降解塑料)的研发,优化塑料制品设计以降低消耗和污染,加强生产过程监管以减少废弃物排放等措施。源头减量可以有效降低塑料污染对环境和生态系统的负面影响,实现可持续发展的目标。不同的国家根据自身产业结构、市场特点、消费习惯制定和采取了不同的源头减量政策,但主要针对的是一次性塑料制品,即严格控制一次性塑料制品的生产、消费、使用。

一次性塑料制品的“使用-废弃”周期很短,且使用范围广、用量大,是造成塑料污染的最主要来源。一次性塑料制品主要用于包装材料、医疗用品等领域,而这些领域塑料制品产量和用量的全球占比均很可观,仅塑料包装制品产量就占据全球塑料制品产量的30%以上[1]。因此,一次性塑料制品是源头减量管控的重点,同时也是各国“治塑”政策的首要着手点。

零草案——上游治理措施

目前INC已经完成了第四次会议的谈判,在之前的几次会议中,各国代表就多项议题进行讨论和谈判,并形成了公约零草案(Zero Draft)以、公约零草案修订版和最新主席提出的非正式文件(non-paper)。然而,各国代表对于公约零草案的多项条款仍有不同声音,尚未完全达成共识。本章我们重点介绍公约零草案中,关于塑料全生命周期上游治理措施的谈判焦点。

原生塑料聚合物

对于原生塑料聚合物的控制,公约零草案致力于约束塑料生产端,即要求各缔约方对塑料生产、供应进行限制,进一步减少塑料对环境和人类健康的影响。对此,公约零草案提出了三种备选方案。各方案均以限制原生塑料聚合物的生产和供应水平为基础,区别在于需要达成的目标不同。

- 备选方案一致力于督促各缔约方在自身基准年生产水平的基础上达成削减目标,管控各缔约方原生塑料聚合物生产。

- 备选方案二则计划实现全球目标(较全球基准年生产量的减少),并且倡导各缔约方支持再生(Secondary)塑料聚合物的生产。

- 备选方案三则要求各缔约方共同实现全球范围内的原生塑料聚合物生产、供应限制。

- 公约零草案提出,各缔约方应当采取市场和价格调控、取消对原生塑料聚合物生产的财政补贴和刺激,以及建立对原生塑料聚合物生产商的监管要求等措施,以实现上述目标。

令人关切的化学品(含聚合物)

公约零草案重点关注令人关切的化学品(含聚合物),即在塑料生产中添加和产生的危险化学物质,如塑化剂、阻燃剂等。公约零草案致力于减少令人关切的化学品(含聚合物)在塑料生产过程中的使用,并进一步避免这些化学品(含聚合物)对环境和人类健康造成损害。公约零草案中令人关切的化学品(含聚合物)的具体种类需要各缔约方商讨确定,但公约零草案也提到各缔约方可参照《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》等限制危险化学品生产、销售、使用、跨境转移的国际公约。针对令人关切的化学品(含聚合物),公约零草案提出三种备选方案。

- 备选方案一要求各缔约方采取措施完全禁止缔约方共同制定的化学品名单上的化学品(含聚合物)用于塑料的生产过程,并且禁止含有这些化学品的塑料制品的生产、销售、分销和进出口。

- 备选方案二则是规定尽量减少并酌情消除相关化学品在塑料生产过程中的使用,以及限制或酌情规范含有相关化学品的塑料制品的生产、销售、分销和进出口。

- 备选方案三则强调在各缔约方共同商讨的执行标准框架下对令人关切的化学品(含聚合物)进行限制。

- 备选方案一和备选方案二还共同规定,如果允许生产或使用令人关切的化学品(含聚合物),则生产方或使用方应当严格管理,以确保相关产品在整个生命周期的安全性。

产品设计和性能

公约零草案对于产品设计和性能的规定不仅体现在塑料生产过程中的性能改进,还涉及塑料成分的要求。相关条款可分为产品设计和性能,塑料和塑料产品的减少、再利用、再填充和维修,再生塑料成分的使用,替代塑料和塑料产品四个具体计划。对于产品设计和性能,该国家计划的目标是通过改善塑料性能,减少塑料的使用,降低塑料的环境危害和健康影响,提高塑料的回收水平。

- 公约零草案致力于加强塑料产品设计、改善塑料产品成分,以实现减少原生塑料聚合物和产品的需求和使用,提高塑料制品性能(安全性、耐用性、可维修性和可翻新性),降低塑料的环境排放等目标。相应的备选方案有两种,均涉及制定塑料产品设计和性能标准、建立认证程序和监管计划等要求,区别在于具体标准、程序和计划的严格程度不同。

- 公约零草案也规定了塑料和塑料产品的减少、再利用、再填充和维修计划,即采取措施延长塑料制品寿命,增加塑料制品使用次数[2]。该计划的两个备选方案都致力于采取有效措施(再利用、再填充方法和维修系统)促进(备选方案一)或实现(备选方案二)各缔约方生产及销售的塑料制品的再利用、再填充、维修和翻新。

- 公约零草案中的再生塑料成分的使用计划制定了塑料及塑料制品中再生塑料的比例。同样的,两个备选方案都致力于使各缔约方生产销售的塑料和塑料制品含有确定比例的再生塑料成分,但备选方案二要求采取必要措施以达到该目标。

- 公约零草案还制定了针对替代塑料和塑料产品的计划,致力于使用替代塑料和塑料产品减少塑料和塑料制品的生产和消费。该计划的备选方案一强调各缔约方需确保替代塑料和塑料产品的安全,并考虑其对环境、经济、社会和人类健康的潜在影响。备选方案二在此基础上还倡导各缔约方通过监管措施和经济手段鼓励开发替代塑料和塑料产品。

非塑料替代品

公约零草案中关于非塑料替代品的国家计划与产品设计和性能中替代塑料和塑料产品的国家计划类似。该计划鼓励各缔约方使用监管、激励、经济刺激等手段促进非塑料替代产品的开发和发展,同时也强调了各缔约方应该考虑其对环境、经济、社会和人类健康的潜在影响。

生产者责任延伸制度

公约零草案规定各缔约方应该建立和执行生产者责任延伸制度,提升塑料的可回收性和回收率,加强对塑料产品整个生命周期的安全管理和无害环境管理。该计划的两个备选方案均要求各缔约方制定和执行EPR制度,但区别在于EPR制度的建立是否需要INC理事会提供相关信息并确保统一。

中国现有塑料污染治理体系与公约零草案

比较——上游

通过对比公约零草案和我国塑料污染治理相关政策可以发现:整体上中国塑料污染治理思路与公约零草案基本一致,公约零草案相关治理焦点在我国塑料污染治理体系中均有体现。但与公约零草案相比,我国现阶段的塑料污染治理体系也存在缺乏定量目标,管控力度不够等差距。

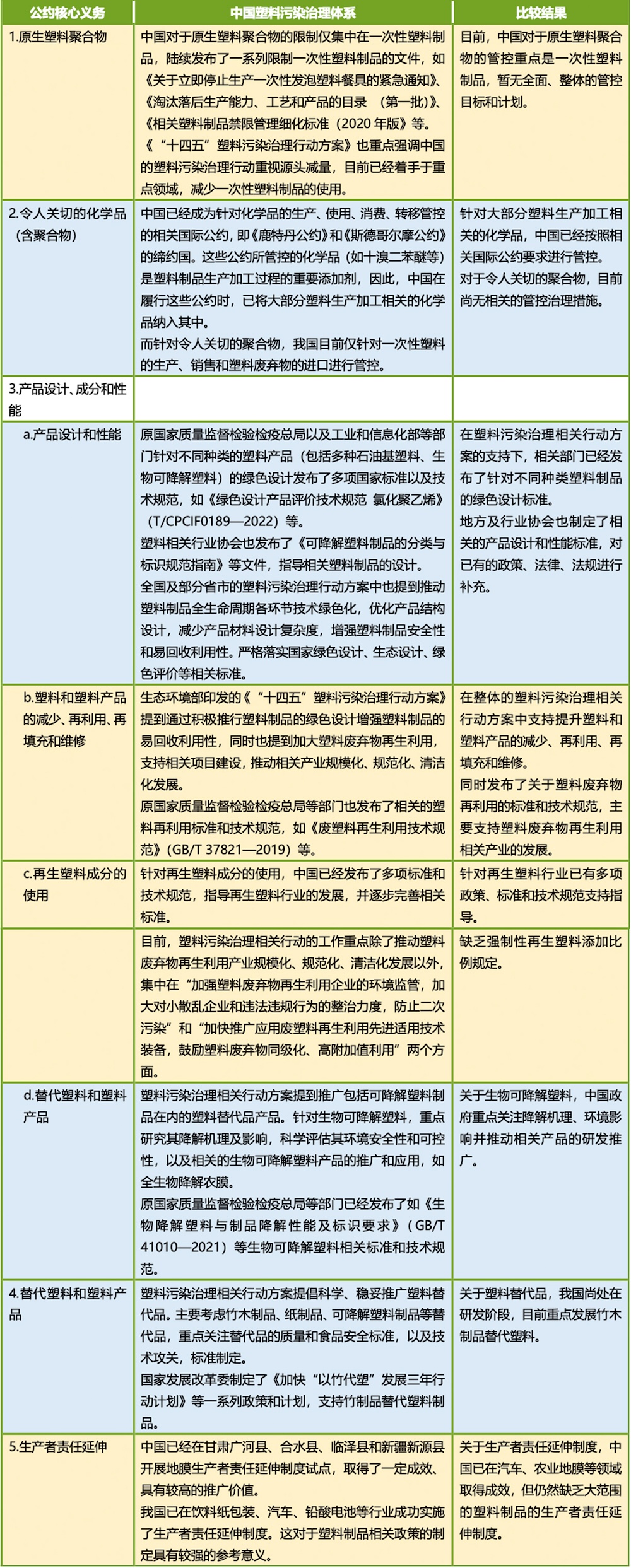

公约零草案对于塑料生产的全生命周期各个过程提出了13个不同的国家计划。其中,对初级聚合物的限制、对受关注/有问题塑料的限制、对生产者责任延伸的要求将显著影响塑料的生产等上游过程。中国现有塑料污染上游治理体系与公约零草案的比较见表 1。

表 1中国现有塑料污染治理体系与公约零草案的比较结果一览——上游 | 北京绿研公益发展中心绘制

*表中颜色注释:蓝色表示已提及但缺乏定量目标,黄色表示已提及但不够明确

基础塑料聚合物

基础塑料聚合物在生产过程中具有泄漏风险,泄漏的微塑料会进入环境中,造成进一步的风险和危害。目前,公约零草案中关于基础塑料聚合物的生产、消费限制仍存在不同意见,对于限制范围、限制强度、限制目标的讨论仍在进行中。我国作为塑料生产大国,塑料产量居世界第一[3],塑料制品行业门类齐全,包括塑料薄膜制造、泡沫塑料制造、日用塑料制品制造、塑料零件及其他塑料制品制造等九大类别。现阶段,公约零草案计划要求各缔约国采用包括市场和价格调控、取消生产补贴和财政激励措施,以及建立对原生塑料聚合物生产商的监管要求等措施,达到削减原生塑料聚合物生产和供应量的目标。

管制受关注的化学品(含聚合物)

各缔约国广泛支持制定清单,对受关注的有关化学品的使用和类别进行规定。但对于如何管制受关注的化学品(含聚合物),各国有不同观点:中国强调如果要管制受关注的化学品(含聚合物),前提是能够使用可获得、可负担和环保的替代品。萨摩亚代表小岛屿发展中国家强调对塑料生产中使用的化学品(含聚合物)以及塑料产品的所有管制都必须以科学证据为基础,同时考虑小岛屿发展中国家的实际情况。而中国已加入的多边环境协定(《鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》、《巴塞尔公约》)等已经对塑料相关的化学品(含聚合物)的管控有所涉及。

产品设计、成分和性能

公约零草案强调通过加强产品设计和成分管理提升塑料制品的可回收性、重复利用性,从而达到源头减量的目的。而对于产品设计、成分和性能的全球标准的制定,各国在几次会议讨论中任然存在分歧。

非塑料替代品

公约零草案倡议通过替代品(即降解或回收性能更好的塑料替代品和非塑料替代品)对现有的塑料消费进行替代,以减轻塑料污染。近年来,中国重点发展竹木制品替代塑料。

生产者责任延伸

公约零草案中对生产者责任延伸的规定是,要求加强生产商和进口商在塑料和塑料产品的整个生命周期和整个国际供应链中的安全和无害环境管理的责任。这能够激励生产者在制造产品时考虑到循环,并减少塑料废弃物向环境的泄漏,也激励进口商进口环境影响更低的产品,减少污染的转移。各个国家在塑料产业链中所处位置不同,对于生产者责任延伸有不同观点。塑料在生产、加工、消费、回收、处理等过程中均涉及能源消耗、温室气体排放、微塑料及化学品泄漏等问题,因此,对塑料全生命周期排放和释放的关注十分重要。

中国上游“治塑”政策要点及产业对策

中国塑料产品年产量约为8000万吨,塑料加工行业作为轻工业支柱产业之一,总产值、总资产、从业人员数量、出口额等指标已占整个轻工行业的10%以上。同时,汽车、纺织、食品、医疗等行业也与塑料产业息息相关。作为最大塑料生产国,我国塑料治理需要充分考虑对塑料生产行业的影响。塑料生产行业也应积极创新,从产品设计角度提升塑料产品的回收能力、降解能力,降低塑料的环境影响,开发塑料替代产品以应对日趋严格的塑料治理压力。

加快传统行业的转型升级

石化行业正积极开展创新驱动的控塑行动。研究显示,石化产品需求正成为石油消费增量的最大推动力,是决定石油总消费量走势的重要影响因素之一。合成树脂(塑料)、合成橡胶和合成纤维等三大合成材料是石化下游的最主导和最重要产品。以“三烯三苯”(乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯)为代表的有机原料是石化行业主要的中间产品,用作生产合成树脂(塑料)、合成橡胶和合成纤维等的原料。当前中国三烯三苯等基本有机化工原料仍呈现供不应求的特点[4],其对应产业也面临着落后产能淘汰的压力。2022年,国家发改委等四部门发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》(发改产业〔2022〕200号),加快30万吨/年以下乙烯装置和单系列60万吨/年以下规模对二甲苯装置的淘汰退出。中国还对能效水平在基准值以下,且无法通过节能改造达到基准值以上的上述产品装置,加快淘汰退出。塑料(合成树脂)消费量占合成材料消费量的三分之二左右,因此除了产能技术组合的优化调整,石化行业需求侧减量的重点还在于控塑。

构建未来塑料化学循环工业是石化行业积极应对和主动适应全球和国内“治塑”大趋势的行动方案的重要内容。而这一行动需要大量的技术和商业模式的创新。新形势下,国内外大型能源化工企业均在积极进行废塑料回收利用的研发和产业化布局。石化行业领军企业大多从塑料全生命周期进行评估,从保护环境以及探索提升塑料废弃物的价值出发,结合碳足迹评价,将化学回收技术确立为发展方向,推动形成“塑料制塑料”闭环[5]。除了降碳效益,废塑料化学回收能够降低原油需求,进而降低生产成本,从而有助于国内能源化工行业应对下游需求不足带来的盈利恶化等不利局面。根据麦肯锡公司预测,到2030年,废塑料回收率有望达到50% ,为石化和塑料行业带来高达600亿美元的利润增长,约占同期利润增长的2/3[6]。可以看出,石化巨头对于塑料循环产业的商业布局除了开展自主研发之外,还采取了合作研发、投资、收购等诸多方式,投资机会主要集中在热裂解技术和溶剂解技术等领域。

塑料制品行业加快淘汰落后产能、调整产品结构。中国塑料行业产业链上下游主要由中小企业组成。以塑料包装行业为例,全国有塑料包装企业2万余家,其中规模以上企业1569家[7],即92%以上的塑料包装生产企业为规下企业。2019年底,中国再生PET化纤企业有385家,其中产能超过10万吨/年的仅有5家,产能超过5万吨/年的仅有15-20家[8]。中小企业的技术研发和资金投入能力面对塑料污染治理提出的绿色低碳循环转型要求仍存在相当差距。随着各地政府开展一次性不可降解塑料制品企业生产摸底排查和落后生产工艺淘汰行动,面对不断收紧的一次性不可降解塑料制品生产准入,相当一部分塑料生产中小企业无法完成技术升级而关门停产。另一方面,行业领先企业不断改进生产经营管理,开展技术创新,带动塑料制品行业整体技术水平、产品附加值显著提升。从2018年起,国家发改委、生态环境部等八部门共同推进了企业标准“领跑者”工作,2020年该项制度的重点领域就包括了橡胶和塑料制品业[9]。“领跑者”制度助力包装行业领跑者诞生,发挥市场的主导作用,树立一批企业标杆,通过高水平标准的建立,促进行业共同可持续绿色发展。塑料制品行业还通过大力实施“三品”战略、加快产品转型升级、淘汰落后产能等措施,以及通过坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”创新发展方向,使塑料制品的技术含量和品质得以大幅提升,对高端市场的供给能力也随之不断增强[10]。绿色发展逐步成为塑料制造企业的竞争优势和市场辨识度的重要组成部分。2022年,金发科技发布了中国塑料行业首份ESG报告[11]。

绿色设计成为备受重视的关键环节,新理念新技术新模式不断推广。目前国内生产企业约二十余万家,涉及产品种类数以万计,超过80%的企业以生产传统包装产品为主[12]。具有高附加值的绿色包装、智能包装是企业产品结构调整升级的方向与重点,绿色设计成为打成这一升级目标的重要手段。2015年的《生态设计产品评价规范》(GB/T 32161-2015),2019年《绿色包装评价方法与准则》(GB/T 37422-2019)和《绿色产品评价 塑料制品》(GB/T 37866-2019)等分别针对可降解塑料和绿色包装的评价提供了科学方法。2022年9月,工业和信息化部节能司集中发布了2022年绿色设计产品标准清单,共161项,其中8个标准与塑料制品相关。2023年上海制定实施了《塑料制品绿色设计评价导则》DB31/T 1394-2023,对于塑料制品绿色设计从“散点”式探索向全行业实践转变产生积极的推动和指导作用。绿色产品认证是绿色设计向市场价值转化的关键手段。中国建立了国家统一的绿色产品认证制度。在2018年,市场监管总局发布第一批绿色产品评价标准清单及认证目录的12种产品中就包括了木塑制品。2021年,《认监委关于发布绿色产品认证实施规则的公告》(2021年第7号公告)中已有的12种产品实施规则进行了修订,同时发布了塑料制品、洗涤用品2种产品的实施规则[13]。2021年度绿色设计产品名单中,有16种可降解塑料产品[14],2种含回收塑料的显示器,2种塑料外壳式断路器。242022年分别是18种可降解塑料产品,和7种塑料外壳式断路器;两家塑料生产企业获评绿色工厂[15]。在工信部发布的前三批工业产品绿色设计示范企业名单中有8家塑料生产行业企业。总体来说,塑料制品行业的绿色设计已然萌芽,但相比其他工业产品还有待持续扩大范围。

推动新兴行业的萌芽发展

中国“治塑”政策体系的不断健全和完善为塑料生产相关新产业的萌发和壮大提供了良好的外部环境,可降解塑料[16]产业、生物基材料产业等绿色塑料产业作为传统一次性塑料的替代品在新的市场机遇中逐步成长[17]。从整体来看,我国的一次性塑料制品替代品产业尚处于发展前期,产业规模有待进一步提高。

生物基材料[18]作为传统塑料制品的主要替代品发展相对较快。2018年中国生物基材料制造增加值增速高达211.9%。相关预测表明到2025年和2035年中国生物基材料有望实现较快增长,将替代更多的石油消费量[19]。生物基材料不但可以减少对石油的消耗,而且其可降解性大大优于一般的石油基产品,有利于减少塑料废弃物污染,对环境保护有重要意义。

生物降解塑料产能分布呈现“龙头引领,散点跟进”的态势。生物降解塑料产业链条上游主要是基础原料产业,PLA等生物基塑料以玉米等农作物为主要原料、以丙交酯技术为核心。中游主要是原材料的加工改性,生产制成可降解的基础塑料材料。下游主要是可降解塑料的应用[20]。PLA的生产壁垒仍然较高,产能扩张速度较慢。

中国生物降解塑料产业的进一步发展仍然面临国内市场需求规模不够大,规范体系不完善的挑战。以2018年为例,中国可生物降解塑料产能为45万吨,其构成如图 3。全国产量为13.5万吨,仅占全国1.08亿吨塑料产量的0.13%,国内市场需求4.2万吨,约三分之二的可生物降解塑料流向欧洲等地。推动市场需求增长是“治塑”政策重点需要解决的问题。浙江、江苏、广东、安徽等省的“治塑”政策都提出绿色塑料产品供给先满足本地绿色需求。据国海证券预测,到2025年,我国可降解塑料市场需求将提升至415.23万吨,有效提升塑料产业可持续发展能力。此外,对比国内外现状,中国尚未建立生物降解塑料认证体系,随着禁限塑政策陆续出台,生物降解塑料产业得到迅猛发展,急需建立相关认证体系,为行业规范发展保驾护航[21]。

图3全球及中国可生物降解塑料的产品构成|几种可生物降解塑料的性能与应用比较研究[22]

总体而言,在国际谈判进程中,当前零草案案文和中国国内的政策存在一定差距,但不大,归因于实际上中国已经开展了诸多产业链上游的工作。但不可否,对于上游的管制措施会对传统行业带来较大影响,转型升级势在必行。在当前的相关产业政策的支持下,近几年中国生物降解塑料行业稳步发展。目前国内PLA、PBAT已经规模化生产和应用,并且还有大批生产线正在建设或计划建设中,PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的产能、应用量和应用领域也在不断扩大[23]。随着更多“治塑”政策的逐步出台和实施,全社会节约资源、保护环境的生产生活方式的形成,国内生物降解塑料技术创新、检测评价和标准体系日趋完善,生物降解塑料应用领域将更加广泛,产业发展将迈入新的阶段。这些措施都为中国落实未来可能的上游措施奠定基础。

封面图|Erik Kroon @ Unsplash

感谢项目顾问朱晶晶、庞巧童和李旭曜的贡献

参考文献

[1] Statista. Distribution of petrochemical sales worldwide in 2023, by country. https://www.statista.com/statistics/1330657/global-petrochemical-sales-share-by-country/

[2] 可采取的措施包括产品收回和维修权要求,产品和服务交付系统,押金退还计划,支持发展塑料产品维修、再利用和翻新的技能和基础设施,酌情使用收费、税收优惠、补贴和补贴改革等经济手段,利用公共采购,提高消费者认识和激励其行为变化的行动。

[3] Statista. Distribution of petrochemical sales worldwide in 2023, by country. https://www.statista.com/statistics/1330657/global-petrochemical-sales-share-by-country/

[4] 自然资源保护协会. 《“十四五”石化行业高质量发展研究》. http://www.nrdc.cn/Public/uploads/2020-12-21/5fe00b870fd12.pdf.

[5] 梁晓霏.“净零”排放趋势下塑料循环经济前景分析[J].石油化工技术与经济,2022,38(02):1-8.

[6] 梁晓霏.“净零”排放趋势下塑料循环经济前景分析[J].石油化工技术与经济,2022,38(02):1-8.

[7] 自然资源保护协会. 《中国塑料的环境足迹评估》. http://www.nrdc.cn/Public/uploads/2020-12-28/5fe941e197b58.pdf

[8] 杜欢政,樊亚男.构建废塑料闭路循环体系的现实困境及路径突破[J].科学发展,2021(02):93-100.

[9] 中央人民政府. 市场监管总局关于印发《2020年度实施企业标准“领跑者”重点领域》的公告. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-08/20/content_5536175.htm.

[10] 消费日报社. 塑料加工业步入高质量发展新时代. https://m.thepaper.cn/baijiahao_20275541.

[11] 中国轻工业信息网. 推进绿色低碳循环转型 国内塑料行业首份ESG报告出炉. http://www.clii.com.cn/zhhylm/zhhylmHangYeJuJiao/202306/t20230630_3957377.html.

[12] 国家市场监督管理总局标准技术管理司. 《绿色包装评价方法与准则》国家标准解读. https://www.samr.gov.cn/bzjss/bzjd/art/2019/art_7a3086df4b1d45a497be47dbdfe30c3b.html.

[13] 国家认证认可监督管理委员会. 认监委关于发布绿色产品认证实施规则的公告. https://www.cnca.gov.cn/zwxx/gg/2021/art/2022/art_1861503db0cb4554a17194f87725c683.html.

[14] 依据《生态设计产品评价规范 第2部分:可降解塑料》(GB/T 32163.2-2015)

[15] 中央人民政府. 2021年度绿色设计产品名单. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/22/5669861/files/7eeda710b32440dc9fa41a102abcb6c0.pdf.

[16] 工业和信息化部政务服务平台. 工业和信息化部办公厅关于公布2022年度绿色制造名单的通知. https://ythxxfb.miit.gov.cn/ythzxfwpt/hlwmh/tzgg/sbfw/qyshzr/art/2023/art_89f76230c5754688a9a9b9eb03eb8031.html.

[17] 可降解塑料,从降解途径与机制而言,包括光降解塑料、热氧降解塑料和可生物降解塑料三类。

[18] 生物基材料是指利用可再生生物质,包括农作物、树木和其他植物及其残体和内含物为原料,通过生物、化学以及物理等手段制造的新型材料。不仅指生物基塑料,也包括竹制品、棉制品、纸制品等。

[19] 自然资源保护协会. 《“十四五”石化行业高质量发展研究》. http://www.nrdc.cn/Public/uploads/2020-12-21/5fe00b870fd12.pdf.

[20] 汪志飞.加快发展生物降解塑料产业提升宁波绿色发展水平[J].宁波经济(三江论坛),2021(05):23-26.

[21] 吴毓炜,黄艳,刘田园等.国内外生物降解塑料认证体系现状[J].塑料工业,2023,51(05):36-42.

[22] 谢鸿洲,卢文新,商宽祥. 几种可生物降解塑料的性能与应用比较研究 [J]. 化肥设计 ,2020,58(04):1-3+7

[23] 侯冠一, 翁云宣, 刁晓倩, 等. 生物降解塑料产业现状与未来发展[ J] . 中国材料进展, 2022, 41(1) : 52-65.

表情

表情

最热

最热