2024-03-05

2024-03-05

858

858

近年来,大爱清尘在全国的调研发现,各地尘肺病农民工保障比原来有改善,但程度非常微弱。尘肺病正面临老问题和新问题相互交织的状况。

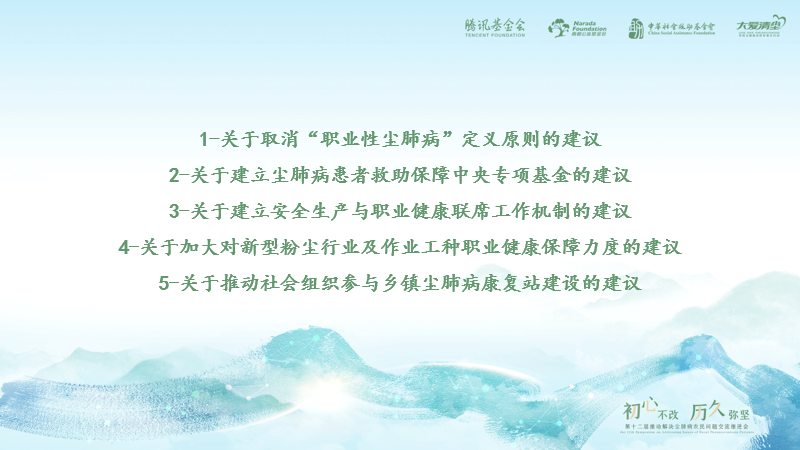

今年的全国两会,大爱清尘公共政策研究院准备了五份建议案,并邀请全国人大代表和政协委员、以及相关领域的专家学者共同围绕核心问题展开探讨,希望进一步推动制度性地解决尘肺病防治问题,为尘肺病农民工争取公平的生活和医疗保障。

被“职业性”尘肺病

定义卡住的职业病诊断

职业病诊断和工伤认定难,一直是阻碍尘肺病农民工获得赔偿和保障的核心问题。

长期专注职业病法律问题的管铁流律师为我们介绍了这样一个案例:

某位曾从事煤矿工作的工友,1999年离开煤矿工作,到了2010年发现尘肺病症状后寻求职业病诊断,诊断需要劳动关系证明,他经过劳动关系仲裁一审,二审都没有获得支持无奈作罢。2015年病情加重,他再次寻找律师帮助,官司打了好几年,直到2023年8月终于确诊为“职业性”尘肺病的时候,这位工友已经抱憾去世半年多了,留下精神障碍的妻子和三个孩子,得到职业病诊断后又过了半年多,才在今年2月通过了工伤认定,然而至今所有工伤待遇仍然没有着落。

这样的情况并非个案,而是普遍存在于尘肺病农民工群体之中。

尘肺病本来就属于一种职业病,我国在实践中,将尘肺病附加“职业性”的前缀,其实是出于工伤认定的行政考量。正是由于现行制度将尘肺病加以“职业性”的定义,导致大量尘肺农民工无法得到及时有效的工伤保障。

管律师说:“我从2009年到现在接触了几百个尘肺患者维权纠纷的案件,而作为律师无法接触到的同类个案,可能是几十倍、几百倍。”

“尘肺病几乎完全是由于职业性的接触所导致,以劳动关系为前提、必须证明劳动关系才能获得工伤认定就会导致所有这些无谓的争端。”

根据大爱清尘对尘肺病国际治理经验的研究显示:对于尘肺病等通常由生产性因素导致,在生活中很难获得的疾病,许多国家建立了职业病清单制度,符合清单中所列医学、职业和行政标准的疾病都被系统地推定为职业性疾病,而无需提供其他证明。

因此我们在《关于取消“职业性尘肺病”定义原则的建议》中建议:停止使用“职业性尘肺病”这一术语,减少名词、术语的混淆。修订《职业病目录》,增加“与工作环境有必然联系的职业病目录”一节,将尘肺病以及其他类似病症列入其中,在职业病诊断过程中不要求患者提供与特定用人单位的劳动关系证明,降低劳动者自证难度,简化职业病诊断鉴定流程。

建立中央专项

保障基金是最佳方案

除了定义问题之外,职业病与事故工伤的不同也是尘肺病农民工难以获得工伤赔偿的原因。

管铁流律师结合法律实务经验提出:“职业病和一般的事故工伤,无论是在发现原因,表现形式,后续保障等等方面都是不一样的,硬要放在一个工伤保险制度中就会出现大问题。”

“专注职业病法律十几年,蓦然回首,才发现问题的根子不解决,做再多个案也是枉然,不仅个案结果难称合理,而且个案越多,对劳资关系的撕裂与劳资矛盾的加剧,也是有增无减。应当尽快建立职业病专项保障基金,此项基金一经建立,当下几乎所有的职业病法律纠纷都会迎刃而解,可谓釜底抽薪!”管律师动情地说。

尘肺病不仅仅是疾病问题,它本身属于大规模侵权事件,受害人数量达到一定量级、损害结果复杂且有长期性、涉及的赔偿数额巨大、加害行为追溯困难、也难以通过民事赔偿或现有的保障赔偿机制解决。在赔偿渠道受限的情况下,就很容易溢出司法体系,压力与诉求可能转移至政府以及社会其他领域,对社会稳定构成潜在隐患。

其实,国际上和国内已有充足实践经验证明专项基金的可行性和有效性。从国际看,针对工业化过程中的尘肺病防治问题,很多国家和地区设立尘肺病专项基金保障其基本医疗与生活。

我国2011年由中央层面制定了解决国有企业“老工伤”人员保障的方案,采取“三家抬”(工伤保险基金、各级财政、企业支持)的筹资办法,成功解决了这一特定历史背景下的遗留问题。此外,《尘肺病防治攻坚行动方案》出台后,部分尘肺病聚集地区出台了地方专项政策,例如湖南开展了省级救治救助行动,每年从省级筹措 5000 万补贴尘肺病农民工就医费用,取得了显著的救助成效,极大地减轻了患者的就医负担。

在现行制度下,建立中央专项保障基金是解决尘肺病农民工保障问题的最好办法,这也是我们多年来持续推出《关于建立尘肺病患者救助保障中央专项基金的建议》的原因。

明确监管职责

重视职业健康工作

尘肺病可防不可治,重在预防,这是业界共识。但职业健康工作长期得不到重视、监管职能缺位导致尘肺病的大量出现。

全国人大代表、山东省疾控中心主任医师雷杰明确指出:尘肺病问题迟迟得不到解决是由于职业健康监管缺位,监管主体不明朗,职责就无法落到实处,“要想解决问题就必须先明确职责。”

中国劳动关系学院安全工程学院院长孟燕华认为:职业安全和健康工作长期处于边缘地位,政府缺乏重视,且由于反复摇摆的行政机构改革,导致安全生产和职业健康的监管职责分离。近几年安全生产监管力度虽然有所加强,但对职业健康的监管反而弱化了。

孟燕华举例说:煤矿生产中会产生煤尘,煤尘既会造成粉尘爆炸这样的安全事故,也会引起尘肺病这样的职业健康问题,但是职业安全和职业健康的监管部门却分为两个,职责就很难落实。

“我们还是建议职业安全健康管理一体化,把监管合力,都在工作场所,职业安全和健康实际上是一件事。”孟燕华说。

因此我们在《关于建立安全生产与职业健康联席工作机制的建议》中提出:明确权责及绩效维度,建立集职业危害因素风险监测、安全生产标准及安全预防控制体系、技术监督、预防指导与培训、后期工伤赔偿与保障等等于一体的工作机制,在体制程序上精简优化、减少不必要的成本;组建安全生产、职业健康及应急管理的联合执法队伍,减少对企业的重复执法、多头监管及监管中对企业运营的冲突矛盾,从而利于整个工作体系的开展。

新型粉尘行业和工种

成为尘肺防治新问题

近年来,随着新行业、新业态、新工种的不断涌现,在传统行业之外,尘肺病还出现在牛仔服砂洗作业、人造石材加工、义齿加工、珠宝抛光和光伏锂电等新型行业和工艺作业中。这类行业的用人单位包含大量中小微企业和个体工商户,用工不规范、劳动者权益缺乏保障等问题在其中广泛存在。

生于1987年和1991年的安徽省无为市的何书龙、何生兄弟就是典型的案例。2012年左右,他们跟着父亲在家里开了间装修作坊,专门做石材切割和厨房台面安装。弟弟何生干活最勤快,发病也最快,24岁他就查出尘肺三期,哥哥何书龙也在2020年咯血发病,并于2023年确诊为尘肺三期。

据中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所呼吸系统疾病研究室主任王焕强研究发现:从2009年开始,装修厨房台面使用的人造石英石材料,由于更美观、更耐磨受到市场欢迎,逐渐取代了人造大理石材料,但人造石英石材料当中导致尘肺病的二氧化硅含量更高,工人在切割安装过程中更容易患上尘肺病。

针对这一新问题,我们在《关于加大对新型粉尘行业及作业工种职业健康保障力度的建议》中建议:制定新型粉尘行业名单,建立行业性的粉尘治理标准体系;建立和完善针对中小微企业、个体户工商户的职业健康管理和帮扶制度;建设多层次社会保障体系,保障非正规就业劳动者权益。

“康复要像跳广场舞

一样坚持才有效果”

目前,尘肺病依然是一种没有医疗终结的职业病,患者需要长期的康复和照护。尘肺病康复站通过提供包括职业康复、心理支持等全面的康复服务,可以最大程度地帮助患者重返工作岗位,减轻因病返贫的风险,同时最大限度减少因尘肺病导致的医疗和社会福利支出,这对社会经济具有长期的正面效益。

国务院在2019年颁布的《尘肺病防治攻坚行动方案》中就明确提出“镇街有康复站,村居有康复点”的目标;《国家职业病防治规划(2021-2025年)》进一步做出“尘肺病患者集中乡镇康复服务覆盖率大于等于90%”的部署。截止2023年12月22日,全国建设了829个尘肺病康复站。

然而,根据大爱清尘2021年全国抽样调查显示,仅约15.4%的尘肺患者表示所处地区设有尘肺病康复站点;地区设有康复站点的受访者中,仅约25%表示经常前往,50%以上表示从未去过。

“康复要像跳广场舞一样坚持下去才会有效果。”应急总医院职业病科主任李宝平说:目前来说肺康复是缓解呼吸困难最有效的方法之一,也是最实用的方法,希望通过建立更多更完善的康复站点,并加强康复宣传,做好尘肺病的慢病管理。

大爱清尘作为一家社会组织,在社会工作上有专长,能够运用成熟专业的社工知识和特定领域的专业经验帮助康复服务更全面发展。截止目前,我们已经在全国各地建立了14家康复中心(站),累计开展康复活动4000多次,服务尘肺患者近10万人次。

在今年《关于推动社会组织参与乡镇尘肺病康复站建设的建议》中我们希望政府:进一步统筹各类服务资源、鼓励社会力量参与、加大政府购买服务力度等方式增加康复服务供给。通过政府和社会组织合作开展的方式,在尘肺病康复站的基础设施建设、人员组织培训、信息资源整合、康复规范建立等方面优势互补,提高专业人才队伍素质、丰富服务内容和形式、提升服务质量和水平。

消除尘肺危害道阻且长,大爱清尘选择了这份事业,唯有持续行动,初心不改,历久弥坚。希望这五份建议案能够为推动相关法律法规完善贡献一份社会力量。

表情

表情

最热

最热