研究背景

2023-12-28

2023-12-28

925

925

儿童的成长与其所处的环境互相影响。儿童在童年时期在家里居住和生活的时间最为长久,研究表明,家庭环境是影响儿童健康成长的重要因素。当儿童因其家庭经济、社会因素和其它外部条件不足而导致其成长所需的基本条件无法满足时,容易产生“生长性贫困”,进而导致儿童成长受阻。2023年4月,国家统计局、联合国儿童基金会、联合国人口基金共同发布了《2020年中国儿童人口状况:事实与数据》。数据显示,2020年,中国受人口流动影响的儿童(流动人口子女)规模1.38亿人,约占中国儿童人口的1/2(46.4%),这意味着每两个儿童之中就有一个是流动儿童。对于跟随父母流动到城市的流动儿童来说,他们基本生活在城市边缘,并在这种环境中建构起对自己、对家庭、对所处社区乃至社会的认知和认同,以获得自身成长与发展。

自2003年成立以来,北京市协作者社会工作发展中心(以下简称“北京协作者”)长期服务困境流动儿童及其家庭。需求评估时,我们发现,由于社会环境的变化,以及城乡二元制度下缺乏应有的制度保障,困境流动儿童多数居住在城市较为边缘的社区,受限于租金支付能力,他们一般租住的家庭空间极为有限,除了床和饭桌,连转身的空间都没有。同时,由于家中几乎没有单独的储物空间,各种生活用品和杂物不得不塞在有限的空隙中,杂乱无章,且空气不流通,光线不充足。除此以外,有一些家庭没有独立卫生间,无法满足日常洗澡等卫生清洁需求。对儿童来说,在狭小的空间中长时间卧在床上学习、做功课和玩乐,不仅影响个人身体发育成长,空气质量、光线欠佳等也容易诱发呼吸道疾病、眼疾,及其他因为卫生条件较差引发的相关疾病;恶劣的家庭环境,也会影响儿童邀请其同伴到家中,从而影响其社会交往,这些均不利于困境流动儿童的生存与发展。

联合国儿童权利公约规定,儿童享有四项基本权利,其中,生存权是指每个儿童都有其固有的生命权和健康权;受保护权是指不受危害自身发展影响的、被保护的权利;发展权是指儿童享有发展其全部体能和智能的权利;参与权是指儿童参与家庭、文化和社会生活的权利。儿童在家庭中的生活空间,均与这四项儿童基本权利紧密相关。

因此,从儿童保护的视角出发,为了更好地保障困境流动儿童的生存权和发展权,为儿童营造在家庭及社区中的友好空间成为一项必要的工作。2022年12月,在首都公益慈善联合会、北京市慈善协会支持下,北京协作者发起“困境流动儿童友好家庭空间建设项目”,秉持“儿童友好”理念,以儿童生理、心理发展特点和需要为基础,结合困境流动儿童家庭环境情况进行改善,协助建立更加适合儿童成长的家庭居住和学习空间,并跟进儿童社会工作服务和行动研究,促进困境流动儿童家庭亲子互动,开展社会倡导,为儿童健康成长营造良好的环境。

本研究基于此项目的实施开展而形成。课题组基于项目实施,通过个案研究和行动研究等方式,了解困境流动儿童的家庭居住状况及其对困境流动儿童的影响,分析困境流动儿童友好家庭空间建设的需要,并结合社会工作者开展的社会工作服务进行行动研究,探索改善困境流动儿童友好家庭空间的有效行动建议。

研究目标及方法

(一)研究目标

本报告采取了个案研究与行动研究的方法,一是依托北京协作者困境救助服务网络,基于困境流动儿童个案家庭访谈,筛选出在家庭空间需求及问题具备典型性和代表性的家庭,进行个案研究分析;二是通过社会工作小组,组织困境流动儿童及其监护人代表,开展以“儿童友好的家庭空间”为主题的小组工作,通过专业社会工作者与服务对象的分享、讨论、澄清和总结,分析困境流动儿童家庭建设的需求,并在小组的基础上共创空间改造方案;三是社会工作者携手社会志愿者对方案进行落实,在进行空间改造的过程中为儿童及家庭成员提供赋能服务,并在服务中开展行动研究 ,结合服务实施及成效评估,总结有效经验与不足。

(二)研究对象

结合国务院关于“困境儿童”的定义以及流动儿童的特点,北京协作者将符合以下“1-3”中的两条或两条以上标准,兼具4和5特点的农民工家庭的子女视为“困境流动儿童”4。

(1)因为疾病、残疾、劳动权益受侵害、遭遇突发事故等因素而陷入困境,且缺乏社会保障的农民工家庭;

(2)家庭结构不完整的有子女的农民工家庭(如:单亲、隔代抚养、亲属抚养);

(3)家庭支出大于收入,支付子女学习和生活费用困难的农民工家庭;

(4)社会交往面狭窄,缺乏与其他农民工家庭以及城市居民接触交流机会的农民工家庭;

(5)自我认同及社会认同度低,极易陷入社会排斥和自我否定的农民工家庭。

(三)研究方法

1.个案研究

为了更精准地了解家庭居住状况对困境流动儿童的影响,本报告采取了个案研究的方式,结合家庭深度访谈及日常服务记录,对北京协作者持续在跟进服务的8个困境流动儿童家庭居住状况及需求进行了分析。个案研究是通过对几个(某个)案例的研究来达到对某一类现象的认识。任何个案,都具有共性和个性。对于困境流动儿童家庭而言,其共性均是从农村/城镇流动到城市务工的家庭,其异质性在于遭遇困境的原因各有不同。因此,在本研究中,结合北京协作者服务的不同类型的困境流动儿童的特征,选取了包括家庭结构不完整、患病、家庭经济条件有限、社会支持网络薄弱等多种类别作为个案研究对象,他们的基本情况见表1。

表1-困境流动儿童个案基本信息

编号 | 化名 | 年龄 | 籍贯 | 家庭结构 | 家庭主要劳动力工作情况 | 家庭成员健康情况 |

个案1 | 小歌 | 12岁 | 河南 | 核心家庭(爸爸,妈妈及两个哥哥,一共5口人) | 爸爸:打零工(因大腿受过伤不能干重活,较少出工),妈妈做保洁 | 儿童妈妈患有哮喘 儿童及两个哥哥患有不同程度的眼疾,二哥腰疼 |

个案2 | 小航 | 9岁 | 河北 | 离异(爸爸抚养) | 爸爸:光缆维护员 | 儿童患有幼年特发性关节炎,无法治愈,2018年和2021年两次复发,曾造成心脏衰竭,每月只能靠最便宜的进口生物制剂控制病情。 |

个案3 | 小土 | 15岁 | 河南 | 核心家庭(爸爸、妈妈、哥哥及两个弟弟,一共6口人) | 爸爸:滴滴司机 妈妈:保洁(清洁公共厕所) | 儿童妈妈患有高血压、糖尿病,儿童爸爸患有腰间盘突出,儿童身体健康。 |

个案4 | 小悦 | 9岁 | 云南 | 核心家庭(爸爸,妈妈,两个姐姐,一共5口人) | 爸爸:汽车维修工 妈妈:打零工 | 良好 |

个案5 | 小辰 | 8岁 | 河北 | 隔代抚养家庭(爷爷、奶奶、姑姑) | 爷爷:滴滴司机 妈妈:小时工 | 儿童爷爷耳部残疾(因火灾烧了一只耳朵),儿童奶奶腿部皮肤烧伤(因火灾),儿童身体健康 |

个案6 | 小婷 | 13岁 | 河南 | 离异(妈妈抚养) | 妈妈:在汽车4S店上班,下班打零工 | 良好 |

个案7 | 小静 | 11岁 | 河南 | 核心家庭(爸爸、妈妈及儿童) | 爸爸:三轮板车货物运送工 妈妈:打零工 | 儿童妈妈患有乙型肝炎肝硬化失代偿期,儿童爸爸患有糖尿病 |

个案8 | 小泽 | 12岁 | 吉林 | 离异(由爷爷奶奶抚养) | 奶奶:捡废品 爷爷:工地打零工 | 一般,身高偏矮,营养欠缺 |

2.行动研究

2023年7月21日-23日,北京协作者社会工作者借助公益夏令营,组织招募了23名困境流动儿童和4名儿童家庭成员(3名家长,1名儿童已成年的哥哥)代表共同探讨“儿童友好的家庭空间”,以参与式小组的方式,持续开展了3次社会工作小组活动。社会工作者通过带领讨论、澄清与共创,了解儿童对美好家园的期待,了解流动对儿童的影响,分析家庭中友好与不友好的因素等。本报告,基于对该系列小组的过程进行汇总与分析,以形成对家庭友好空间建设的需要分析。

2023年7月-12月,基于对困境流动儿童家庭居住状况的需求评估及儿童友好家庭空间建设的需要分析,北京协作者社会工作者通过家庭走访、链接资源、动员企业志愿者参与、改造方案设计、物资支持和主题小组开展等方式,协助30个困境流动儿童家庭完成了空间改造,并惠及影响了23个社区、280个流动儿童家庭。本报告是对社会工作服务的具体实施与成效评估进行汇总分析,总结梳理有效经验,针对项目实施过程中的不足提出改进建议,以最终提出困境流动儿童友好家庭空间建设的有效行动建议。

研究发现

(一)困境流动儿童家庭居住状况

1.普遍居住在北京城市边缘地区,可触及的公共资源匮乏

据北京市统计局向媒体披露数据显示,在北京各环之间,五环到六环间的常住外来人口最多,在2014年末达358.6万人5。在介乎市区和郊区之间,是外来务工人口的落脚地。

根据8个个案目前居住地点,社会工作者在北京城区地图上做了标识分析(已做隐私信息模糊处理)。如图所示,在8个个案家庭当中,有7个家庭居住在北京城区四环以外,其中,有4个家庭是居住在五环外(其中1个是北六环以外),3个家庭相对接近五环。还有1个家庭虽然居住在三环附近,但其所在城区是丰台区,距离中心城区仍有一定距离。

对于困境流动儿童来说,因为其家庭经济条件有限,一般只能选择居住在五环之外城乡结合部/城中村的平房或地下室,周边商业、交通设施、教育和公共文化服务资源均较为缺乏和薄弱。

图2-困境流动儿童家庭租住的铁皮房

2.平均家庭人口居住面积不超过5平米,家庭空间功能有限

社会工作者根据家庭实地走访,测算8个困境流动儿童家庭面积,平均每个家庭居住面积不超过15平方米。按照居住人口密度计算,平均家庭人口居住面积不超过5平米(具体见表2),包括学习、生活与社会交往等功能无法在家庭空间中得到良好的发挥。

表2-困境流动儿童个案家庭居住面积及人口密度

编号 | 家庭面积 | 家庭常住人口数量 | 人均居住面积 |

个案1 | 25平米 | 5 | 5平米 |

个案2 | 25平米 | 2 | 12.5平米 |

个案3 | 12平米 | 6 | 2平米 |

个案4 | 15平米 | 4 | 3.75平米 |

个案5 | 15平米 | 4 | 3.75平米 |

个案6 | 12平米 | 2 | 6平米 |

个案7 | 8平米 | 3 | 2.6平米 |

个案8 | 2平米(卡车头) | 2 | 1 |

3.家庭居住环境卫生条件堪忧,对儿童成长发育有负面影响

结合实地走访及个案访谈,社会工作者发现困境流动儿童家庭居住环境质量较差,包括潮湿、空气不流通等。居住在T村一处无采光平房里的个案6的儿童小婷表示,家里有时候会很潮湿,墙面有霉菌,也有很多污渍。再比如个案7的儿童小静家庭使用的是一个用木板拼搭出来的高低床。日常小静和爸妈一起睡在下层的大通铺,上层是堆放了各种杂物,其家庭目前所用的被子多是从外面捡拾回来的,潮湿,且不干净、不卫生。此外,小静家庭房屋还存在漏水的情况,家庭长期用盆接水,墙面也一直存留很多水痕。此外,个案3小土也表示,家里蟑螂多,蚊子多,半夜起来黑乎乎的”。

因为居住空间面积狭小,困境流动儿童家中除了放置用于休息睡觉的床和日常所需用品以外,空间所剩无几。如图3所示,困境流动儿童的“书桌”是家里的饭桌/茶几,儿童仅能以此伏在床头等方式学习。个案4儿童小悦一家四口居住在15平米的平房里,小悦表示“家里东西很多,希望能有一个可以放自己东西(物品)的地方。”

图3-困境流动儿童的书桌,也是家里的切菜台

对儿童来说,家庭是学龄儿童其除了在学校上学之外所处时间最长的空间,其日常生活与社会交往等需求均是在家庭及社区空间中获得满足。然而,因为家庭空间有限,进入青春期的个案7儿童小静表示,“家里也比较小,也不希望同学来家里玩,来了没地方,也不希望他们看见家里这么小”,其社会交往的需求无法得到满足,且在同伴中的自尊心无法很好建立起来。

4.家庭居住环境存在安全隐患,对儿童生存发展存在较大威胁

困境流动儿童家庭在城乡结合部地区或城中村地区一般租住在自建民房/小院里,由于人口密度大,空间狭小,房屋周边环境存在较多安全隐患,比如容易堆积大量物品堵塞通道,缺少消防设施等。一旦发生火灾,极易造成伤亡事故。

如个案7小静一家三口居住在位于T桥某侧一院子里,马路一侧为现代城市商品楼,一侧即为小静所租住的待拆迁的平房区。小静家在大院最里侧,房屋外有临时搭建的简易厨房,日常电动车也是放在房屋外此处进行充电。近年来,我国电动车火灾事故频发,由于电动车车体大部分为易燃可燃材料,一旦起火,燃烧速度快,并会产生大量有毒烟气,人员逃生困难,极易造成伤亡6。因此,该家庭居住环境对小静及其家庭来说存在严重的安全隐患。

结合家庭走访,社会工作者还发现,在困境流动儿童家庭内部环境中也存在其它安全隐患。如个案1小歌家中,家庭使用的电插排比较老旧,上面长期插着手机充电器和电线,儿童小歌的身高目前也完全能够触碰到该电线,然而家庭没有采取儿童远离危险电源的保障措施。

5.儿童缺少可以独立学习的空间与书桌,影响学习及身体发育

在8个个案中,只有个案1儿童小歌的家庭是分为了里外屋两个空间,其他所有家庭均是一个开间,意味着儿童日常没有可以独立学习的空间,其日常学习时会受到其他家庭成员的影响。

此外,如前所述,由于家庭空间狭小,困境流动儿童家中无法安置供儿童专门用于学习的书桌。现有“书桌”五花八门,高度和质量无法满足儿童学习需要,家中多个孩子共用桌子学习等情况非常普遍。个案3的儿童小土目前就读高职,其在家中使用的书桌是家中吃饭的小桌子,儿童经常需要坐在小马扎上俯着身子写作业。

(二)家庭友好空间建设的需要分析

2023年7月21日-23日,基于对困境流动儿童家庭居住状况的了解,社会工作者通过设计并开展社会工作小组,进一步了解困境流动儿童对构建家庭友好空间的想法与建议。研究组通过对包括8个个案在内的23个困境流动儿童参加小组活动的过程记录进行汇总分析,发现:

1.家,是困境流动儿童的全部

通过社会工作小组,社会工作者首先引导困境流动儿童通过头脑风暴的方式,描述各自心目当中的“家”的意义。他们用自己最朴实的语言描述了身在异乡,家对于他们的价值。结合马斯洛需求层次理论,对困境流动儿童而言,家,保障了困境流动儿童包括基本生存需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重与自我实现的需要(具体见表3)。

表3-困境流动儿童对于家的理解

马斯洛需求层次 | 儿童的分享 |

生存需要 | “家是为我提供了休息、和舒适温暖的地方” |

“家……(为我)提供了经济支持” | |

“我希望家可以为我提供温暖、爱和一日三餐。”(个案4) | |

安全需要 | “家,家意味着有亲人在,是我可以得到保护,得到安全感的地方。” |

“家对我来说,意味着是一个安全,友情,还有亲情的地方,我希望家可以为我提供亲情,安全,温馨。”(个案7) | |

归属与爱的需要 | “家,对我意味着是一个避风港,是一个可以倾诉的地方,一个可以休息的地方”(个案3) |

“家人在哪里,家就在哪里”(个案2) | |

“家是一个温暖,有爱的地方”。(个案6) | |

尊重需要 | “家是一个避风港,是发表自己看法的地点,家人在一起也会为我提供一个适宜、放松的环境。” |

自我实现的需要 | “家庭是一个记笔记学习的地方……” |

备注说明 | 儿童分享的内容涉及多层次需要的交叉,在归类汇总时,用突出了该层次的关键词以说明。 |

2.在城市边缘地带不断搬迁是困境流动儿童及其家庭的常态,并加剧其弱势边缘地位

在儿童友好家庭空间建设系列小组中,社会工作者带领儿童以坐标图的方式分享自己记忆中的搬家年份、地理位置以及当时搬家的原因、感受等。在23位困境儿童中,所有困境流动儿童至少搬过1次家,86.9%的困境流动儿童至少搬过3次家,34.8%的困境流动儿童至少办过5次家,还有17.4%的困境流动儿童至少搬过8次家。

3.需要从儿童多元需求出发,建构家庭友好空间

在儿童友好家庭空间建设系列小组中,社会工作者通过引导困境流动儿童思考并分享影响家庭友好/不友好的因素,以及对困境流动儿童及其家庭对友好空间建设的期望。课题组通过进一步汇总归纳,分析得出困境流动儿童家庭友好空间建设的需要。

困境流动儿童及其家长主要认为,第一是需要能够保障家庭生存的基本需要,主要指的是吃饭、休息等;第二是需要有适合儿童生理与心理发展特点的空间设备与环境,具体包括有适合收纳整理、符合儿童拿取的柜子,符合儿童身高的桌椅,是能够让家庭不潮湿、夏天不热冬天不冷的设备等;第三是需要有良好的卫生条件,具体包括衣服干净整洁、家里无蚊虫、家里能打扫干净等;第四是需要有儿童可以独立学习/生活的空间;第五是需要能够陪伴儿童成长,具体包括家庭宠物和家庭成员的陪伴;第六是需要建立良好的家庭关系,具体包括夫妻关系和兄弟姐妹关系;第七是需要尊重儿童,与儿童良好沟通,具体包括听取儿童想法、相信和支持儿童等。

表4-困境流动儿童及家长对儿童友好家庭空间建设的需要表

需要 | 方面 | 儿童与家长分享 |

需要能够保障基本生存需要 | 正向表达 | 在劳累一天后,家长知道我饿了,家里有热气腾腾的饭菜。 |

孩子能够获得足够的休息。 | ||

反向表达 | 做饭不好吃,不能吸引孩子吃饭,对身体成长会有影响。 | |

有时候父母出门,忽视孩子,让孩子挨饿。 | ||

家里没有冰箱,夏天没有可以存放饭菜或饮品的地方。 | ||

因为妈妈上班没时间(做饭),需要有面包等零食,我饿了就可以吃点。 | ||

需要有适合儿童生理与心理发展特点的空间设施/环境 | 正向表达 | 有可以同时收纳图书、课本、学习用品和玩具的柜子,这样能保证所有东西的摆放,让家里显得干净整洁(个案2儿童家长)。 |

反向表达 | 小朋友个子(身高)比较矮,够不到柜子上的东西。 | |

因为目前书桌太矮了,我希望有一个书桌。 | ||

因为现在的没有一个方便放脚的地方,很难受,想要有这样的一个凳子。 | ||

空间比较小,已经长大的孩子个子高的就会撞到墙或门框,身体受伤。 | ||

需要有一个空调,因为屋里没有暖气,冬天冷,夏天热 | ||

现在的一面墙很潮湿,需要有一个空调 | ||

需要有良好的卫生整洁条件/环境 | 正向表达 | 在孩子还不能自己洗衣服时,家长及时给孩子洗衣服,保持孩子衣物的整洁 |

反向表达 | (家里有蟑螂)需要有可以驱除蟑螂(的东西) | |

蟑螂多,蚊子多,半夜起来黑乎乎的(个案3) | ||

上一个租户住得太脏了,家里打扫不干净 | ||

需要有独立的空间 | 正向表达 | 无 |

反向表达 | 因为我爸爸每天打麻将,不让我睡觉 | |

在家庭中,家长不给孩子创造私人空间,比如大人说话总是大大咧咧,不顾自己的形象和言辞,也没有性别意识 | ||

需要能够陪伴儿童成长 | 正向表达 | 有喜欢的宠物很粘人,可以陪伴(我) |

反向表达 | 家长在家只顾玩手机或者不陪孩子玩 | |

需要建立良好的家庭成员关系 | 正向表达 | 家中亲情氛围和谐,不吵架不打架 |

反向表达 | 大人在家里吵架,让孩子心灵有创伤 | |

在家庭中,兄弟姐妹相互打闹,家庭氛围不团结不友善 | ||

需要尊重儿童,有良好的沟通 | 正向表达 | 家人愿意多沟通,多分享,因为我们觉得沟通是最重要的事情,多沟通家人才能知道自己的感受、想法 |

父母支持孩子的想法,兴趣爱好,孩子有足够私人空间 | ||

无论何事,家人都是孩子的后盾,当孩子在遇到什么事情的时候,都有家长可以基于正向的支持,可以相信孩子 | ||

反向表达 | 父母忽视孩子的感受,家庭中的事情不跟孩子商量,不征求孩子的意见 |

基于前期困境流动儿童居住状况需求评估及儿童友好家庭空间建设的需要分析,社会工作者针对困境流动儿童家庭主要开展了以下几个方面的服务:

1.针对基本生存保障的需要,开展困境流动儿童家庭物资救助

对于经济条件困难、资源有限的困境流动儿童家庭,通过资源链接,开展物资救助。北京协作者社会工作者针对项目重点跟进的30个困境流动儿童家庭发放了由彭博资讯(北京)有限公司(以下简称彭博资讯)捐赠的保暖睡袋47个、个护包37个,以及由绿洲盛食社对接的石景山山姆会员店、香港置地北京团队和瑜舍酒店等捐赠的包含牛奶、面包、月饼等在内的食品,以及彭博资讯捐赠的可用于单张价值500元的采购生活物资的京东E卡等,切实保障了困境流动儿童及其家庭在食物、卫生和保暖方面的需要。

困境流动儿童小骞和爷爷奶奶住在一个集装箱房内,与箱子拥有一墙之隔的是吵闹的马路,而地下则时不时的能够感受到地铁疾驰而过的震动。2023年9月,北京协作者社会工作者为小骞的家庭带来了由彭博资讯捐赠的个护包,睡袋以及一张价值500元的京东E卡。小骞奶奶在收到物资后反馈,“这个房子在冬天特别冷,要睡觉的话都除了得把全身裹得严严实实的,还要用衣服盖住自己的脸,不然早上起来都会冻得很难受。我之前在电视上看见过睡袋,真好啊,小骞睡肯定是够用了”。

2.以满足儿童发展需要为目标,开展走访评估、设计个别化服务方案,并链接资源为儿童建构家庭友好空间

2.1链接企业志愿者,参与困境流动儿童家庭空间走访,与家庭共创空间改造方案

2023年7月27日-8月11日,北京协作者携手彭博资讯的志愿者走进困境流动儿童家中,开展“流动的空间,流动的爱”携手困境流动儿童共建儿童友好的家庭空间活动。在北京协作者社会工作者的支持下,彭博资讯企业志愿者与困境流动儿童及其家长进行交流沟通,了解家庭空间改造的需求,并与儿童、家长一起测量家庭空间,讨论改造的具体想法。

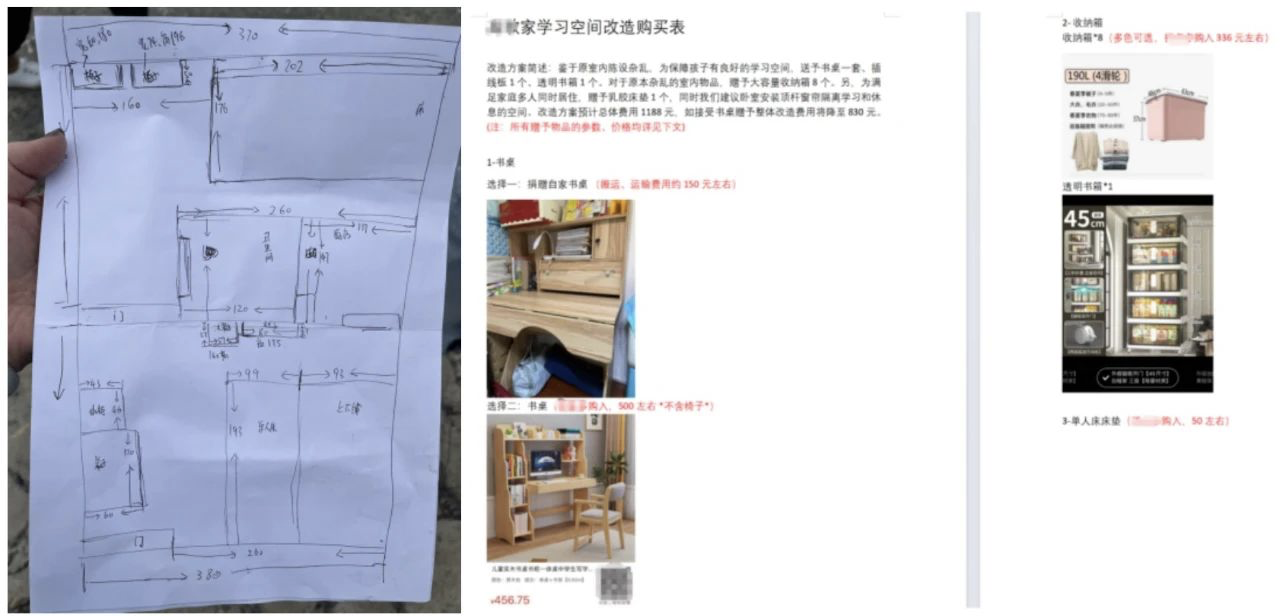

2.2社会工作者牵手企业志愿者进行空间改造设计,并与家庭一起确认可行方案

结束家庭走访之后,企业志愿者将三方共创的家庭改造思路,按照项目预算,根据家庭个别化的需求设计具体改造方案,包含物资遴选、采购和安装等。在方案设计后,由社会工作者与家庭再次进行沟通,最终确认家庭改造方案,并进行相应的物资采购与配送。

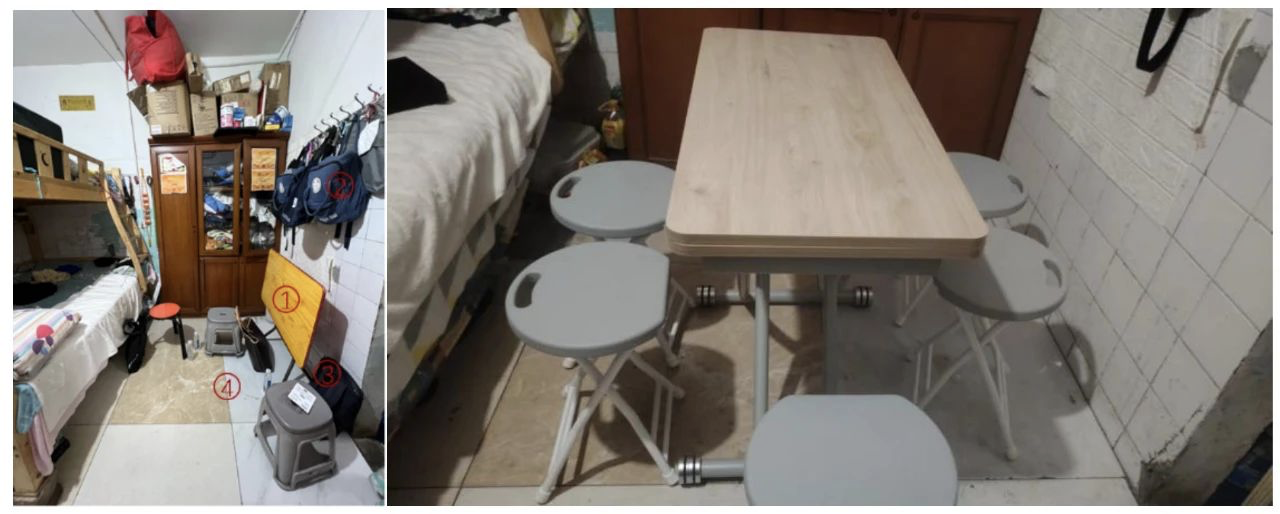

2.3根据空间改造方案,在实施过程中有针对性协调和提供所需物资

在实施改造方案的过程中,社会工作者及志愿者充分考虑困境流动儿童家庭的流动特性,确保改造物资能够最大化发挥作用,同时也不会给家庭带来负担及压力。比如参与个案3的儿童小土家庭走访的志愿者,在考虑采购满足家庭餐桌及儿童学习书桌的需要时,充分考虑经费及家庭空间有限的情况,建议选购一组可升降且便于收纳的茶几,家庭平日用作茶几或作为餐桌使用时,可以调整高度到低的状态,家中儿童需要做作业时则可升高高度作为书桌使用,并且所有匹配的凳子都选择为可折叠的圆凳,既能满足一家人不同情况下的使用,又能节省空间。

图11-困境流动儿童家庭添置可升降、可收纳的茶几

图11-困境流动儿童家庭添置可升降、可收纳的茶几

此外,在为家庭匹配所需物资过程中,社会工作者也充分链接志愿者的资源,协调参与走访的彭博志愿者将家庭闲置的物资捐赠给到有需要的困境流动儿童家庭。如个案1的儿童小歌在走访时反馈家庭儿童无合适可用的学习书桌,以及家庭做饭使用的唯一一个电磁炉坏了无法炒菜,志愿者在了解到该需求后,表达了其家中正好有闲置的儿童书桌和电磁炉,社会工作者进行对接沟通后成功将该物资对接给到小歌家庭。

项目期内,北京协作者最终为30个困境流动儿童提供了空间改造,使30名困境流动儿童的家庭居住和学习空间环境整洁度、舒适度较项目干预前得到提升。困境流动儿童小杰的妈妈表示,“我和孩子俩人租的房子里面空荡荡的,临时买了一张床和简易布衣柜,当时我孩子坐在床上一脸的郁闷,我看他那个表情闷闷不乐,我心里面五味杂陈,不知道用什么样的言语来表达我当时的心情……每当夜深人静的时候,我好凄凉,睡不着,冬寒夏热的感觉,让我特别的苦恼……但是现在我和孩子生活有了大大的改变,因为有北京协作者的关注和关爱,我们家得到了资助,我们的生活条件也改善了好多,原本家里面有一张床,现在变成了两张床,以及(让)孩子(能有私人空间)的隐私帘。最让我印象深刻的是,因为这个房子之前常年不住人,老鼠也特别多,被子上面就有老鼠窝,社会工作者在了解了之后又帮我们配了几个收纳箱,现在(东西都规整)好了,被子也干净了,不穿的衣服可以规整的放在收纳箱里,看着也像个家的样子……现在我和孩子走进出租屋,心情豁然开朗温馨,孩子也变得开心快乐,有时也听到孩子嘴巴里面哼着小曲。因为这个社会给了我们希望,给了我们信心,我会更加珍惜努力地生活和孩子过好每一天,有了北京协作者的扶持,我的冰凉的心感受到社会的温暖,是大家用温暖照耀着我这颗灰暗的心,让这个冬天我和孩子不再寒冷。”

3.开展不同主题的家庭友好空间小组活动,协助儿童及家庭营造良好的生活卫生条件及整洁的居住环境,并对其进行赋权增能

空间改造计划首先要回应每一个困境流动儿童家庭卫生整洁的需要。对自己居住的环境及条件的掌握情况,北京协作者社会工作者深信只有居住其中的孩子和家长是最有发言权的,在赋权增能理论指导下,社会工作者通过充分激发服务对象自身的潜能,邀请困境流动儿童家长,整理自己打扫清洁、整理收纳、祛除蚊虫等生活技巧与方法,鼓励其以社会工作小组的方式 与其他家庭儿童及家长进行分享,既提升的做分享的儿童家长的自信,又能让更多其他家长直接受益。

3.1开展社会工作小组服务,结合服务对象的职业及专长,激发其服务自己服务他人的潜能

社会工作者相信每个人都是有潜能的。对于困境流动儿童家长而言,他们很多是在从事保洁、保安、餐饮等服务行业,其自身拥有多年的工作经验。因此,结合困境流动儿童家长自身的经验,社会工作者在项目期内总共邀请了6位家长志愿者,开展了包含防蚊虫、家庭清洁、家庭收纳与居家风险应对主题小组活动4次,总共服务了流动儿童及其家庭157人次。

比如11月24日,在北京协作者小店童缘,社会工作者组织了一场家庭友好空间主题小组活动,由具有清洁工作经验的家长志愿者刘国辉,以及其他家长志愿者闫海森、郭玉英、范玉华,共同为社区流动儿童家庭分享家庭清洁的技巧。从事保洁小时工的家长志愿者刘国辉表示,“从2022年接触协作者童缘以来,孩子来到这里参加各种活动,变化非常大,也是从一个内向的孩子变得很爱说,然后来这里交到了很多朋友,还学会了承担责任。我是经过协作者的工作人员鼓励当了家长志愿者,过程中我也是有收获,感觉就是帮助完别人之后也是挺满足的,帮助别人就是帮助自己,精神上挺满足的。”

3.2通过社群互动,赋能服务对象分享与互助

在开展主题小组活动过程中,社会工作者也同时注重通过提问互动等方式,在活动现场鼓励和引导参与活动的儿童与家长分享其自身经验,为社群共享更多的智慧与力量。比如12月9日,在北京协作者东四童缘,社会工作者组织家长志愿者唐海龙、陈文克、范玉华为社区流动儿童家庭分享家庭收纳、居家风险应对的知识与技巧。在活动中,参与活动的个案1儿童小歌的哥哥小阳在社会工作者的提问下,也分享了他会定期收纳和分类收纳的技巧。接受改造的家庭也会将家庭改造的过程和成效通过短视频的方式剪辑出来分享给更多人。

4.通过儿童独立空间建设与改造,提升家庭对于儿童隐私关注的意识和能力

每个人都有隐私权,儿童也不例外。但对很多困境流动儿童家庭,因为家庭空间有限,以及父母缺少意识等原因,常常忽视儿童的隐私,这也是容易造成亲子关系紧张、儿童自我意识薄弱的原因之一。因此,针对困境流动儿童独立空间的需要,在空间有限的情况下,社会工作者一方面通过与家庭沟通确认并采购隐私帘,为儿童增加隐私空间,另一方面也在需求评估及家庭走访过程中,与家长普及儿童隐私的重要性。困境流动儿童小怡在家庭安装隐私帘之后反馈,“我们家以前只有一个房间,我和爸爸妈妈在一起,我长大了以后,难免会有一点尴尬,现在有了隐私帘,我也相当于有了一个自己的小房间。”

5.开展陪伴天使的服务,陪伴儿童健康成长

“陪伴天使”是北京协作者通过链接有相关经验的志愿者,持续在为困境流动儿童开展的一对一情感关怀、成长督导、精神慰藉、课业辅导、资源链接等陪伴服务,协助儿童更好的认识自我、澄清困惑,对未来树立信心。结合需求评估,家庭友好空间的建设同样需要关注到儿童的陪伴需要。因此,项目期内,针对有陪伴需求的困境流动儿童,社会工作者链接了志愿者予以陪伴。比如针对患有疾病的个案2儿童小航,社会工作者链接了一名从事编导的志愿者,定期陪伴小航读书、学习英语等,给到小航面对生活困难的勇气与信心。

6.开展家庭教育服务,支持家庭成员建立良好关系

家庭成员的关系,一方面可以通过空间的改造得以缓解和改善。比如针对个案3儿童小土的“与家人多沟通”的需要,企业志愿者在设计家庭改造方案的时候提出,要通过“给家庭成员提供一个公共家庭空间以用于日常休息及家庭成员之间互动,通过改动让空间利用率更高且带动家庭生活模式的改善。当家人回到家中后,可以自在的在沙发和茶几处休息,聊天,玩游戏,互动等”,于此,其提出了调整空间布置,以及采购安置一组小型沙发等方式,让家庭关系得以改善。

另一方面,沟通是儿童与家长建立良好关系的重要技巧。针对家庭良好关系建立的需要,12月8日,北京协作者社会工作者通过链接协调资源,邀请从事家庭教育方面的老师为流动儿童家长开展“父母如何说 孩子才会听”的家庭教育沙龙活动。个案4的儿童小悦的妈妈在参与活动后表示,“我在今天学到了沟通时语气的重要性,当闭眼听到严厉语言的时候是会有点害怕或者难受的,但当听到温和语气的时候心里是暖暖的感觉。这样的课程很实用。”

7.尊重儿童,贯彻在改造方案实施与服务过程始终

参与权作为儿童基本权利之一,即儿童有参加各种社会生活及与自身利益相关的社会活动,并通过发表言论采取行动对其产生影响的权利。在实际家庭生活中,父母往往容易忽略听取儿童的意见和声音。因此,在本项目执行过程中,从前期需求调查,到友好空间建设需要的小组共创,再到改造方案的构思落地,社会工作者在过程中始终关注儿童的表达。比如,在儿童友好空间系列小组过程中,通过头脑风暴、小组讨论和绘画等多元方式引导儿童表达其对家庭友好空间建设的想法。困境流动儿童小轩的妈妈在参与小组之后意识到,此前儿童多次表达过对其做饭不好吃的意见和反馈,但妈妈并不以为然,在参与小组过程中,当小轩妈妈听到其他儿童家长分享为儿童搭配营养饭菜的想法时,才意识到自己此前并没有很好地听取儿童的反馈。

家庭友好空间建设的行动建议与反思

基于家庭友好空间建设项目的服务实践,北京协作者结合过往20年的社会工作服务经验,基于对困境流动儿童家庭的居住状况的分析,以及家庭空间建设的需要,开展了以救助、个别化服务和能力建设等方式的社会工作服务,回应了困境流动儿童的多元需要。本研究基于实践与研究发现,形成了可指导同类服务的行动建议,具体包括以下:

家庭友好空间的建设要始终遵循服务对象共性和个性的需求。对困境流动儿童家庭而言,流动是服务对象的共同特征,也是他们的共性需求,因为社会环境、就业环境和教育等因素的影响,流动儿童家庭常常面临搬迁的情况,因此在考虑家庭空间建设需求的时候,如具体物资的购买、安装,需要考虑易拆卸、便携性,不会占用家庭太多空间等。与此同时,要考虑到每个服务对象的个别化需求。每个家庭的具体情况是不同的,比如针对有患病儿童的家庭,家庭友好空间建设中卫生条件等方面的要求可能相较于一般儿童会有特殊的要求。如对做了肾移植手术的困境流动儿童小石而言,家庭采光度是一个比较重要的指标,因为其家庭朝向背阳,潮湿的家庭环境对儿童病情会有负面的影响,因此需要着重考虑如何回应该需求。

社会工作者和志愿者与服务对象之间,在社会工作专业中,从来都不是“施与受”的关系。社会工作者一方面自己要充分相信服务对象的潜能,相信服务对象是有能力去改变自我困境的;在此基础上,社会工作者对服务对象的信任与激励,就会让服务对象充分展现出自己的经验与能力,成为空间改造过程中重要的参与方,而不只是被动的接受服务方。另一方面,社会工作者及服务对象也需要让参与服务的志愿者理解并采取适合的策略来为服务对象开展服务。在需求评估、服务设计、实施与服务评估等过程中,社会工作者和志愿者可以充分发挥自身的优势,为服务对象提供充分的信息和专业建议,但同时也充分聆听服务对象的想法与意见,并支持服务对象最终作出符合自身需要的决定——因为服务对象的生活是自己的。

服务对象的问题与需求是多元的,如果单靠一个社会组织和社会工作者的力量,是难以回应和满足其系统性、综合性的需要。儿童友好家庭空间建设的需要,其背后体现的是可能家庭多方面的困境。因此,基于需求评估,社会工作者要充分链接各方资源,包含资金与人力等,按照不同需求层次,以及需求紧急程度,逐步回应家庭具体需求。

(四)激发服务对象自身潜能,促进其自我服务与服务他人

社会工作相信人的潜能。在为困境流动儿童及其家庭提供服务的过程中,社会工作者不要将其视为“需要帮助”的对象,而是要看到其过往丰富的生活与工作经验,并通过鼓励和肯定,通过活动演练、评估总结等方式,帮助服务对象一次又一次挖掘自己的经验,并能够有勇气和信心分享给他人,在促进实现自我价值的同时,实现服务他人的社会价值。

尽管如此,在具体实施空间改造服务过程中,社会工作者也遇到了不同程度的问题与挑战,并形成以下专业反思:

(一)流动是常态,家庭空间的需要不能完全根源性解决

尽管意识到困境流动儿童家庭的流动是常态,在服务设计与实施的过程中尽可能考虑到空间改造的实用性和适用性,但仍旧会有一些是因为客观环境与条件的限制不可避免的。比如因为家庭经济有限,困境流动儿童往往只能选择在偏远地区、房租低廉但居住安全性、卫生条件较差的空间,因为这是其支付能力所能承担的。此外,再比如,由于工作技能受限,儿童无法在城市升学等原因,家庭不得不选择搬迁以换取更多的机会和资源。针对此挑战,社会工作者仍需要通过政策倡导和公众教育,呼吁政府及社会关注流动儿童及其家庭在城市生活与工作的制度性保障需要,如为流动人口提供廉租房、支持流动儿童在城市上学等,以最大化实现流动儿童与城市儿童服务均等化。

在服务过程中,无论是社会工作者,志愿者还是服务对象自身,对于空间改造的需要的认识与理解,并不是完整和全面的。如服务对象往往会认为空间改造的需要并没有解决生计需要来得紧迫,因此往往会忽略家庭居住环境对儿童成长发育的长期影响。对社会工作者和志愿者而言,则是往往容易认为只要通过空间改善,就能够较好的解决服务对象问题,而没有认识到家庭居住状况的需求既是家庭困境的表现,也是家庭困境的成因。如家庭不能建立良好的亲子关系,那么将会造成家庭关系紧张,儿童成长陪伴的需求得不到满足,家长无法更好承担抚养教育儿童的责任,家庭将会因此陷入困境。针对此挑战,社会工作者一方面要加强自我学习,以提高可以开展适应性服务的专业能力,另一方面要通过公众教育与能力建设,不断赋能志愿者和服务对象,使其更为清晰地认识和分析困境的成因及应对策略与方法。

北京协作者课题组:

《家庭空间改造,支撑起爱与希望——困境流动儿童友好家庭空间项目行动研究报告》于2023年,由北京市协作者社会工作发展中心依托“困境流动儿童友好家庭空间建设项目”完成,得到了首都公益慈善联合会和北京市慈善协会的支持。

课题组成员:

李涛 李真 卢金艳 潘愉 刘倩 任文欣

项目组成员:

刘文静 王肖 孙军军 蔡冬英 杨玳瑁 王海英

表情

表情

最热

最热