2023-03-10

2023-03-10

503

503从分散到连接,公益发展也遵循“分久必合”的趋势,我们不禁要问,是谁推动了连接的发生,为什么能在此时此地产生连接?

2022年7月19日是对安徽公益发展进程而言,有着特别意义的一天。

在合肥市梅山饭店里举行了一场隆重的启动仪式,来自安徽省民政厅领导、各地市民政部门负责人和诸多公益组织成员悉数见证了“皖江伴行”公益生态行业共建平台(以下简称“皖江伴行”)的正式启动。

皖江伴行的成立旨在促进安徽地区基金会的交流与合作,支持公益慈善行业专业化发展,构建优质区域公益生态环境,打造具有全国影响力的区域发展平台。

从发起机构来看,皖江伴行采取“强强联合”模式,平台由五家本土基金会加一家枢纽型社会组织共同发起:安徽国祯慈善基金会、安徽六安市迎驾慈善基金会、安徽仁爱公益基金会、安徽李恩三慈善基金会、安徽张海银种业基金会和安徽益和公益服务中心。

基金会具有天然的资源属性,处在公益生态链的上游位置,具备参与区域公益生态建设的相对优势。那么,对于发起方之一的安徽益和公益服务中心(以下简称“益和”)来说,作为一家枢纽型社会组织,在不具备基金会的资源优势下,它是如何跻身在区域公益生态的生力军队伍中推动安徽公益生态发展的呢?

01

始发者

结束这场皖江伴行的启动仪式后,益和的中心主任蒋倩和团队伙伴们又多了新的任务,作为皖江伴行的秘书处机构,平台的大大小小工作都要张罗。在忙碌的间隙,蒋倩也会习惯性地回首来时路,从2011年8月正式成立,益和竟然已经走过了12年时光!

十多年前,蒋倩还是一位普通的志愿者,凭借着满腔热情去福利院、去学校等参与各种志愿活动,也开始了她的公益之旅。

因为是用真挚的情感投入到公益活动中,所以当她看到过也感受过那种“一厢情愿”的志愿经历后,她在思考一个问题:“怎么才能让公益具有专业性和有效性呢?”

这样的想法与合肥工业大学、中山大学几位高校教师以及安徽几家比较早期的公益机构负责人不谋而合。“在安徽发起一个支持型平台,推动更多本土公益组织走上专业化”成为共识,益和在一群理想主义者的推动下成立了!

2011年在得知安徽省民政厅放开了直接登记政策后,趁着窗口期,蒋倩和伙伴们用短短一个多月的时间就拿到了益和的业务登记证书,顺利地让她倍感意外。“我们赶上了好时候!”蒋倩感慨道。

拿着热乎乎的登记证书,蒋倩觉得它像极了一张出生证明,益和就是那襁褓中的婴孩,等待着茁壮成长!

同一时期,安徽本土民间公益组织也呈现欣欣向荣的发展趋势,包括合肥市春芽残疾人互助协会、安徽绿满江淮环境发展中心、安徽太阳伞儿童慈善救助中心,还有安徽第一家社工机构合肥市及人社会工作服务社等等。

尽管民间公益力量有着顽强的生命力,公益生态的氧气在这片土地上仍旧是稀薄的。据蒋倩的回忆,当时安徽地区除了几家官办性质的枢纽型社会组织外,益和散发着“只此一家,别无分店”的先行者气质,即便是公益领域的从业者对“公益生态”“行业支持”“平台型机构”等不甚了解,更别提公众认知了。

“益和是做什么的?有什么资格来做支持?”当时不理解的声音很多,蒋倩觉得“这很正常,说明大家都在关注我们呀!”肩负种种“声音”,益和开始摸着石头过河,一点点地推动公益生态。

益和走出的第一步是“摸清家底,串联伙伴”,蒋倩说,在益和刚成立的时候,团队基本上每年有两个月的时间是出差状态,他们走遍了省内每个市区县,寻找和拜访民间公益的种子和树苗,还上网搜集公益机构的联系方式,发邮件邀请他们来参加培训、沙龙等活动。

“这种方式弄得像企业黄页一样,还有人把我们当成了骗子!”蒋倩无奈地笑了。

正是这种“真想做事”的劲头,益和通过走访、调研,掌握了有关安徽公益发展的基线数据,通过联合国内行业性公益组织定期发布研究报告,逐渐勾勒出安徽公益组织的画像,为益和在甄别需求和提供赋能方面打下了坚实基础。

▲益和发布和参与的各类公益组织发展报告

在2013年,益和举办了第三届安徽民间公益组织年会,参会的本土公益机构达一百多家,现场嘉宾将近五百多位,其中有基金会、社工机构、志愿服务队、公益社团等等。

同时,这些成果也让益和在公益行业内引起了不少的关注,中国发展简报、南都基金会、正荣基金会等都纷纷通过与益和牵线搭桥,将安徽公益名录、好公益平台、和平台等项目带到安徽的公益土壤上。

02

专与不专

行业支持难道就是做培训、搞沙龙吗,何谈专业性?

很长一段时间,外界对益和在推动公益生态方面的专业性持质疑态度,如果连益和都做不到专业性,何谈去支持和帮助其他公益组织呢?

“打铁还需自身硬”,蒋倩很明白这一点。于是,益和团队开始将工作重点放在“修炼内功”上,剖析自己,各个击破。很长一段时间,益和在安徽以外的公益场合活跃度下降了,内部团队充电学习,外部专家“授业解惑”。

几年下来,益和在开展专业支持方面有了很大提升,并且将参与式培训带到了安徽本土,并渐渐在培训、辅导、咨询、支持本土民间公益组织方面形成了自己独特的风格,而这些都是苦练内功得来的。

▲蒋倩在安徽省基金会第一次参与工作坊中做分享

要做好公益生态支持,益和也将自己置身于公益生态链条中的一环,了解自己才能更好的了解生态。因此,益和也在不断地梳理自身的发展模式。

2014年,益和调整了工作重心,从能力建设培训激发公益组织活力逐渐转向支持草根自组织发展,于是,益和的身边聚集了包括残障、农村妇女、罕见病等边缘性社群自组织,他们具有广泛的社会动员能力,但专业能力不足,益和的能力支持正好满足了草根公益组织的发展诉求。

因此,来自江苏师范大学公共管理与社会学院副院长魏晨在对区域公益生态的长期观察基础上,将益和界定为垂直型社会组织,即擅长从生态位的纵深方面做链接,能调动不同领域的民间公益组织,具备很强的社会动员性和组织内驱力。

“接地气”的群众路线,回归公益赋能的初心,最大限度地聚集伙伴力量,是益和在“单打独斗”的生存考验期走出的适合自己的道路,而要在同类社会组织中脱颖而出,益和还需要具备自身独特的秘诀。

蒋倩认为益和的最大特点是对使命的坚定,在她看来:专业性不足可以补课,但使命漂移的话,就会被激流倾没。

从成立之初,益和就有着清晰的使命,发展到现在,除了在表述上有所凝练外,使命始终是希望通过发现和培育能以理性、共赢的方式解决社会问题的公益行动者和草根组织,构建公平、平等、开放、多元的社会。

使命决定了益和所在的位置和所要做的事情。曾经有基金会想给益和资助一笔资金为他们执行项目,但在团队内部讨论后没有接受资助。面对益和的婉拒,这家基金会也觉得“挺新鲜”,公益资源稀缺的大环境下,难道不应该珍惜这来之不易的“橄榄枝”吗?

“考虑到基金会的资助并不能带来资源的叠加效应,跟我们要推动的公益生态建设并不契合”蒋倩这样解释道,“但我们把这个资源介绍给了专业的公益组织,这是我们能做的。”

将资源通过枢纽型社会组织分包给具体的公益机构,枢纽型社会组织从中赚取“分包费”,这样的建议也不是没有人跟蒋倩提过,但她并不为所动。

不跟草根机构抢资源,认清自己的位置,咬定青山不放松,蒋倩认为这是益和的基因使然,也不会发生变异。对使命的专注,以推动公益生态为业,某种程度上就是需要以“放手”来置换。

“人不可能把所有的东西都抓在手里,对于社会组织来说也同样如此!”蒋倩认为,枢纽型社会组织虽然以行业支持、培力赋能为本职,要在专注的方面做到专业,不能以“三头六臂”之躯大包大揽。

有所为而有所不为,成为益和这类枢纽型社会组织的自我修养。

03

生存与生态

随着公益生态的话题逐渐得到行业内的更多关注,不少人认为公益生态建设是类似“仓廪实而知礼节”的发展逻辑,只有解决了公益组织的生存问题,才有共建生态的余力。

“何况任何一个行业都面临着生存问题”,蒋倩说,“不只是公益行业所独有的!益和自身也同样面临生存危机。”

在蒋倩看来,无论是否有人关心,公益生态始终存在,因为影响公益生态的要素都在,像经济发展、政策环境等宏观要素,也有高等院校、人才储备、媒体态度等更加具体的要素。

2022年8月1日,蒋倩受邀参与了一场有关区域公益生态建设的沙龙,她表示“安徽的公益要素虽然整体力量并不是很强,但是公益生态的发展相比周边省份有着优势。”

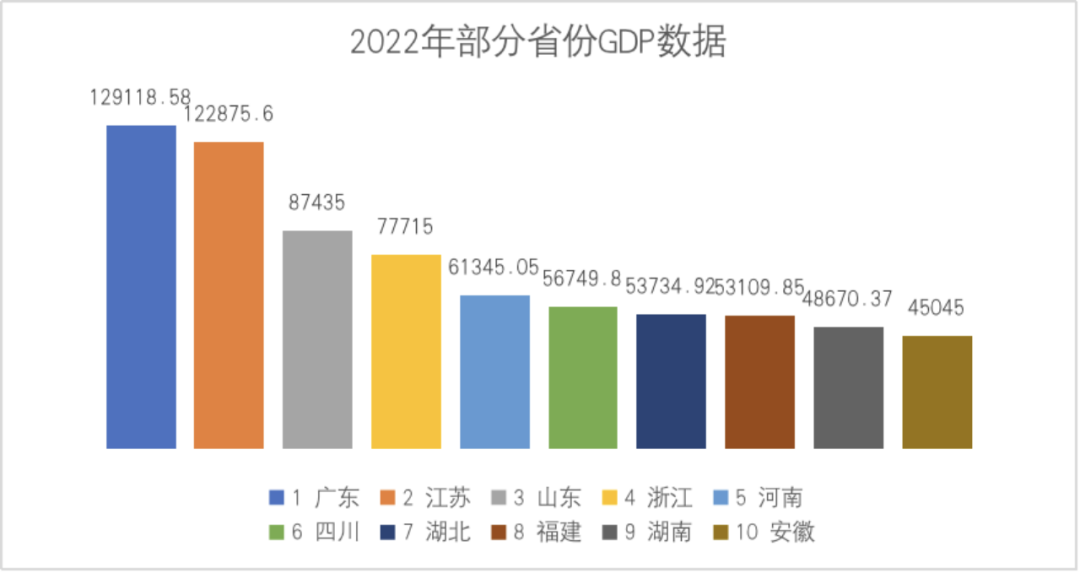

“以衡量经济发展的国内生产总值(GDP)数据来看,2022年安徽的GDP总量在四万多亿,排名第十,与周边省份如江苏、山东、河南、浙江相比都处于低位,与同样位于中部的湖南、湖北相比也不占优势,但安徽推进区域公益生态建设开始于2009年,周边省份可能除了江苏和浙江,安徽算是最早的了。”

▲根据国家统计局数据绘制

从另一个经济指标来看公益生态也更有意思,蒋倩生活在合肥,她切身体会到房价因素对公益人的影响。“单就合肥市的房价来说,以2016年为分界点,之前合肥的低房价,吸引了很多广深地区的公益人才回流安徽,但在这之后,合肥的房价一路走高,随即也出现了公益人才外流的现象,直接影响到公益组织的人才管理。”

“春江水暖鸭先知”,深耕在安徽的公益土壤中,蒋倩认为经济发展水平对公益生态的影响并不是单一维度的“掣肘”或“催发”,需要回到每一个公益要素谈具体的影响。

经济要素对公益生态的影响能借助相对客观的量化数据来观察,政府政策与公益生态的相互作用则有更灵活的展现,觉察、行动和对话是必备技能。从蒋倩的观察来看,安徽的公益政策环境是相对宽松的,政府紧随发达地区的步伐来制定本地政策。

以基金会登记管理政策为例,2012年4月,广东省率先提出将非公募基金会登记管理权限从省下放到地级以上市民政部门后,安徽省紧随其后,于2013年5月提出探索非公募基金会由市级以上人民政府直接登记,相比周边省份要动作迅速。

在政府购买社会服务方面,省会城市合肥一马当先,从2014年以来在包河区民政局牵头,多部门联合,每年拿出一定资金设立社区公益金,通过公益创投或微创投形式引入专业化社会组织参与社区治理,这种尝试早于社会治理的先行区广东省广州市,后者在2015年才开展公益创投项目。

“安徽的政策制定往往更加稳妥、温和,这跟安徽人的性格很像,”蒋倩笑着说,“在和省外的公益伙伴交流的时候,很多人都表示对安徽的公益组织接触得少,不论是政府还是公益组织都很低调!”

不同的区域文化特质对公益的影响会怎样,作为川妹子的蒋倩深有感触,在她的感受中,安徽人和四川人有着截然不同的个性。

“四川人比较热情好客,虽然是一个内陆省份,但是当地的民风开化开明。性格比较泼辣,雷厉风行。四川的官民文化也是打成一片。”蒋倩说,“恰恰相反,安徽人非常崇尚中庸,在工作层面把该说的事情说清楚。安徽人思虑甚多,有着非常朴素的想法就是埋头做事,政府官员也比较谨慎,说话办事务实稳妥!”

“朴实低调”与“雷厉风行”成为了安徽与四川公益发展的截然不同的底色。近年来,四川省的公益慈善事业取得突破性发展,从政策空间到品牌机构再到创新平台都在全国范围内受到瞩目,相比之下安徽的公益发展似乎还处在“酝酿阶段”。

一方水土养育一方人,这种沉浸式影响也曾让蒋倩有些“水土不服”,因为要做串联和交流工作,她不得不频繁奔波,类似 “说得多,做得少”这种对益和的评价不时传到她的耳边,“多少有些沮丧”蒋倩承认自己并非能做到岿然不动地对待外界评价。

而当益和“埋头做事”后,又有声音传来:”益和还在吗?怎么没动静了?”蒋倩也不知道究竟是什么把益和拿捏住了,“我们就像寓言故事里扛着米袋骑驴的人,骑也不是,不骑也不是!”

“不管了!”蒋倩说,走自己的路,外面的声音随它去吧,这很“川妹子”!

04

区域公益生态2.0:从零散到联合

“安徽的基金会在过去的十多年中并没有发挥它的资源优势!”蒋倩指出,安徽本土的一些基金会,专业化程度甚至比不上草根公益组织,资助型基金会数量更是只有个位数,很难在推动公益生态环境中发挥重要作用。

因此,蒋倩认为皖江伴行的发起释放了一种积极信号,即作为资源大户的基金会开始意识到单打独斗、单纯捐款捐物的公益形式需要被改变和升级了,需要联合起来发挥更大的效用。

蒋倩说,“如果能把其中一部分单纯的救助资金用来支持行业,发挥杠杆作用,产生的社会价值会是指数级的。”

区域公益生态升级、基金会发挥更大作用,这其中的转变是如何发生的?

蒋倩认为这与安徽公益慈善的整体发展阶段有密切关系,从2008年安徽第一家社会工作机构注册到2016年全省16个地市全覆盖社工机构,尤其是2013年到2016年安徽注册的公益组织呈现井喷式激增,这一趋势背后是政府的强力推动,政府对公益生态的认识不断深化并走在了前列。

2019年安徽省民政厅发起社会公益服务“十百千”工程,10家左右慈善组织和基金会出资,在三年时间内,面向全省依法登记的社会工作服务机构和志愿服务组织遴选开展100个左右的社会公益服务项目;此前,安徽国祯慈善基金会也开始战略转型,成为省内第一家把公益行业生态作为重要战略方向的本土基金会;随后在2021年,在安徽省民政厅的支持下,安徽国祯慈善基金会出资资助益和参与项目并对当地基金会提供能力提升服务;2022年,安徽省民政厅出台了《善行安徽行动方案》并纳入政府重点工作,《方案》鼓励包括安徽多家基金会在内的公益组织以资助形式支持省内社会组织的发展;与此同时,南都公益基金会与基金会论坛联手开展区域公益生态学习网络的搭建,并撬动江苏、山东、福建、甘肃、云南、陕西、湖北、浙江、广东等地枢纽机构与安徽一起开展交流互访学习。

天时地利人和,在政府的搭台牵线下,本土基金会的资助与外界力量的推动形成合力,益和也正式开启与本土基金会的战略合作模式,蒋倩将其视为从“零散式推进”的1.0版升级到了“联合推进”的2.0版,迎来了安徽公益生态建设的新阶段,于是便有了在2022年7月,安徽“皖江伴行”公益行业共建平台在多方力量的推动下,如巨轮般缓缓驶出港口。

▲皖江伴行平台启动仪式合影

在启动仪式上,益和作为平台的秘书处机构,蒋倩介绍了平台的具体情况,她表示“皖江伴行”平台未来将在五方面全面推动安徽的公益生态发展:

第一,平台将举办各类基金会沙龙论坛,培训督导等等活动;

第二是做安徽的社会组织的资助和赋能;

第三个是在行业规范化方面推进机制建设;

第四是支持公益慈善生态研究;

第五是促进行业交流和合作,加强安徽省省内,长三角区域,中西部等区域内的公益互动。

这是一个鼓舞人心的开始,蒋倩深知,任何一件事情的完成,都离不开众人的合力。就像益和一开始是在很多人的共同努力下注册成立并发展至今,同样的,“皖江伴行”平台也是汇聚了很多力量的支持才建立。作为平台的秘书处机构,益和团队珍惜这“来之不易”的序篇,坚信“道阻且长,行者将至”,共同见证安徽公益生态繁茂如林!

表情

表情

最热

最热