2020-08-04

2020-08-04

502

502ABA是什么,这是我的《ABA改变孤独症》中的第一个章节。自20世纪80年代中国诊断出了第一例孤独症患者后,孤独症康复技术开始逐步引入国内。但由于意识上的认识不足,实际条件的不具备,很长一段时间还依赖于家长们的摸索。作为受益于ABA的家长,透过这本书深入浅出地剖析了关于孤独症(自闭症),以及对于利用ABA实施干预的很多问题。让更多的孤独症孩子家长可以更好的接纳,学习,使用。感谢我的一位读者--桔子女士对本书的肯定,她在阅读这本书后,有很多很好的归纳与总结,这对于引导更多的家长正确阅读与理解这本书的内涵,脾益良多。今天发布她撰写的此篇文章,希望更多的家长能够深刻认识到ABA的优良之处,对自己对孩子产生好的作用。

以下是桔子女士对《ABA改变孤独症》的学习总结笔记:

自最早的ABA干预实验让接近一半的受试儿童康复后,该技术变得备受关注。《ABA改变孤独症》就细致地讲解了ABA的原理、技术,和应用。其最大的价值在于:可以让我们理解到ABA的精髓,学会在日常生活随时运用ABA对孩子进行干预。

甜瓜上个训课时,我在等候区拿出杜佳楣老师的《ABA改变孤独症》来看,一位培训老师路过看到书名后说:“好好学,杜佳楣可是孤独症干预领域的名人,自己孩子干预的好,又办了康复机构,前两年还得过‘感动海淀’奖呢!” 旁边的另一位妈妈也说:“这本书我也看过,讲得挺清晰的。”

看来这书知名度很高啊!

看书的过程中,我感受最深的就是:作者好有耐心啊!她把ABA中每一个重要的概念都掰开了揉碎了反复强调、讲解、举例。在开始每个新概念之前,都会把旧的概念重述一遍,或者把相关的概念总结对比一遍。这种细入发丝的写法在图书写作中并不常见,但是在有经验的教师上课时却是非常重要的一个手法,它能让学生无需自己前后翻书对照回顾就把各部分的知识串起来,形成更稳固、更全面的知识网络。作为一个学习ABA的新手,我很喜欢这种讲法,它让人仿佛置身于一个专业的课堂中,面前站着一位耐心而又真诚的老师,希望把自己懂的知识毫无保留地传授给你,甚至有点恨铁不成钢地反复揪着耳朵念叨给你听。

对于这本书的主要内容,我将先尽量去掉专业术语,用最通俗的话来做个简单的概括,以便和我一样的初学者有个整体印象;然后再用思维导图把书的结构、术语、概念、技术等汇整出来,供大家一起学习讨论。

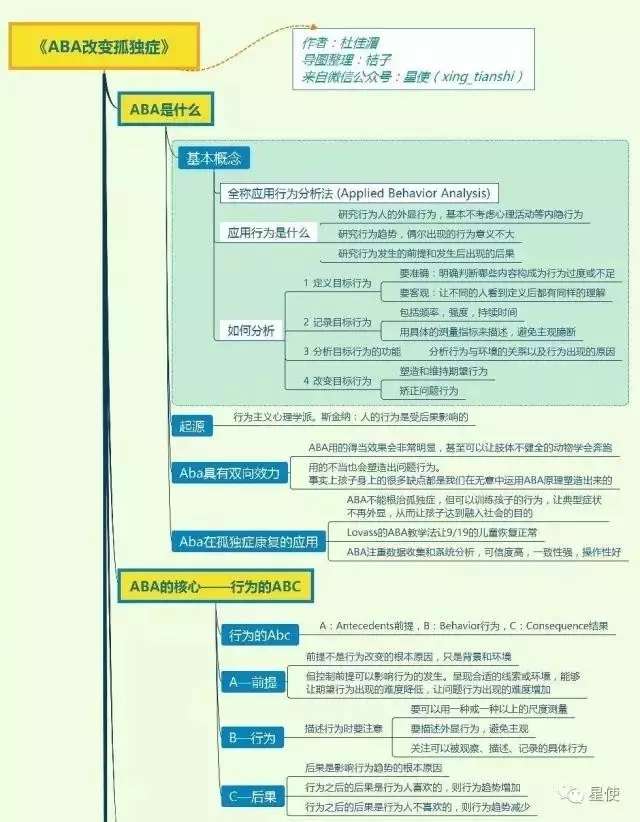

1、ABA是什么

ABA(应用行为分析法)就是通过观察、记录、分析孩子身上那些能够被我们发现的“外显行为”,研究行为发生的前提、行为本身的特点(客观记录发生频率,持续时间,强度),及行为发生后出现的结果(我们或环境是有意无意地对这些行为进行了激励、打压还是忽略),来帮我们把控和改变孩子的行为发生趋势(如果行为之后的结果是行为人喜欢的,那么行为就会增多,反之亦然)。

我们可以通过强化好行为 、不再强化坏行为,以及带有一定“惩罚”性质的引导三种核心手段,来达到两大目标:增加我们期望看到的“好”行为,减少不符合社会规则的“反常”行为。

2、ABA原理

从理论层面来看,我们需要掌握的有三部分内容:

1)ABA的起源和效果

ABA起源于行为心理学,无论在科学实验还是在日常生活中都被证明有良好的应用效果。在洛瓦斯教授的研究干预中,19名儿童中有9名症状基本消失,10名有不同程度的进步。ABA甚至可以让腿部残疾的小狗学会奔跑,更不用说用在人身上的显著效果了。

2)ABA的核心

ABA的核心是通过了解行为发生的前提,观察行为本身,确认行为发生后出现的后果这三大手段来实施干预,让行为按照期望的趋势发展。

前提、行为、后果都很重要,但其中最关键的是通过控制后果来操控行为。

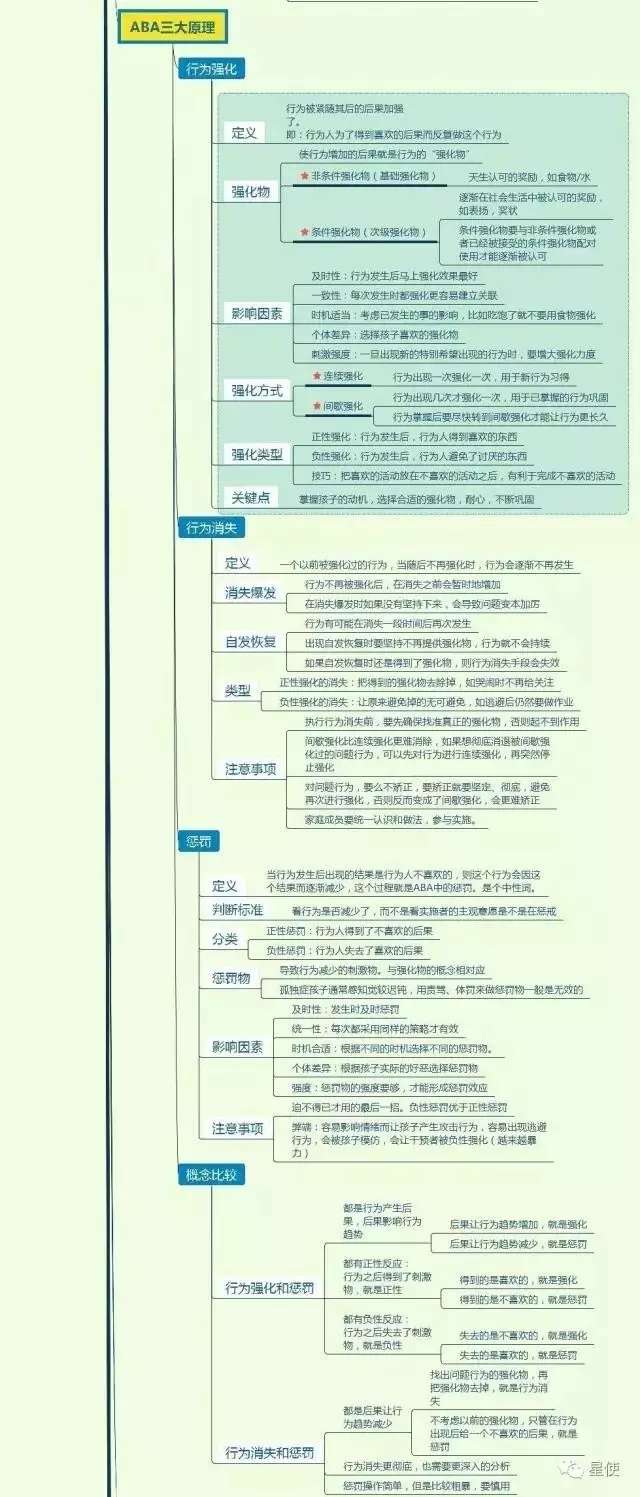

3)干预的三大原理

ABA干预最基本的原理也就三点,很好记:行为强化(针对好行为)、行为消失(针对以前被强化过的问题行为)、惩罚(针对严重的问题行为)。

这本书里用的“行为消失”,在郭延庆大夫的书里译为“消退”,个人觉得“消退”更好理解,这里提一下也帮大家加深一下理解。

上述理论方面的概念是全书的基础,了解清楚这些概念后,我们就可以理解到ABA的精髓,后面学习操作技术时就能清晰很多,也可以避免在应用中出现误解和误用。

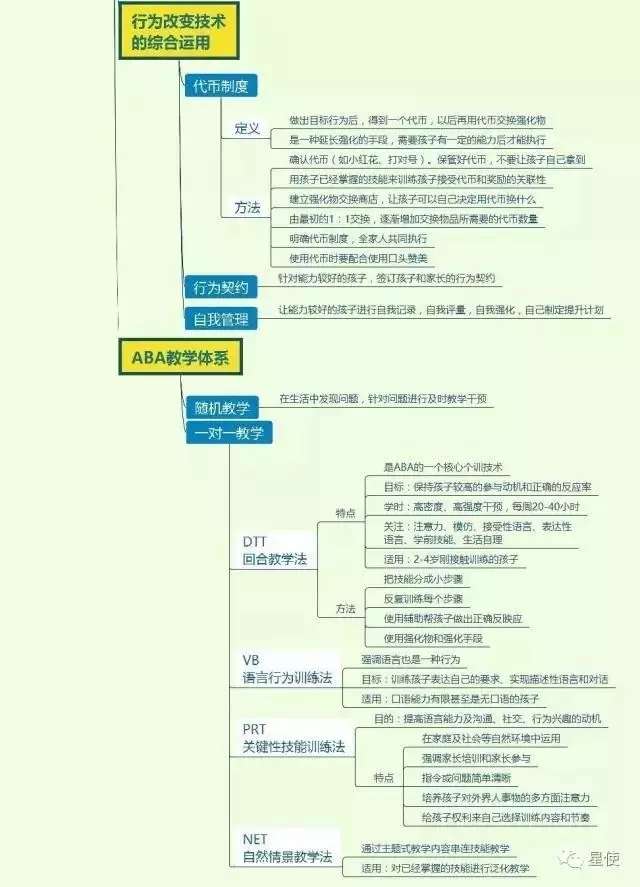

3、ABA技术实操

从操作层面来看,我们最需要掌握的也是基于上述原理的四类核心技术,即增加期望行为、减少不期望行为、适当惩罚、技术的综合运用。

在帮孩子增加期望行为方面,主要可以运用的技术包括:控制行为发生的前提、辅助行为的发生、有区别地强化更好的行为、塑造新的期望行为、把一系列行为关联成动作串来训练、角色扮演、举一反三地泛化训练等。

在减少不期望行为方面,主要可以采用:评估问题行为发生的深层原因、去除原来不恰当的行为强化、有区别地强化好的替代行为、控制行为发生的前提、进行少量的惩罚(剥夺奖励物或给予不喜欢的事物)等。

在惩罚时则需要注意,不能用我们的常规感觉来选择惩罚手段,而是要根据孩子的喜好,在他做了不好的行为时及时给一个他不喜欢的东西或者后果就可以了。

在综合运用方面还可以采用的进阶技术包括:用特定的奖励物作为“代币”来替换掉食物等初级奖励形成延迟奖励的机制、签订行为契约、让孩子进行自我管理等。

4、教学应用

在ABA的教学应用方面,我们既要注意在日常生活中进行随机教学,也要专门抽时间进行的一对一的特殊训练。

其次需要了解几种目前流行的与ABA相关的技术:

DTT回合教学法侧重注意力和听指令能力的培养,适合训练初期的孩子;

VB语言行为训练法对语言能力帮助较大,适合有一定训练基础的孩子;

PRT关键性技能训练法适合程度较好的孩子;

NET自然情景教学法适合搭配基础的一对一训练,推进孩子在不同场合下对所学知识举一反三的能力。

5、全书导图

以下导图对全书的知识进行了梳理,其中加外框的部分是我认为的重点内容,加星号的是重中之重,需要深入理解。

6、重点领悟

最后,把一些我认为很重要的或者很有感触的点再来特别点个名吧!

1)关注正面教育

不管我们还是孩子,每天的时间和精力就那么多,怎么把宝贵的时间用在刀刃上,用在最有效的干预上,是我们应该优先考虑的。

我们无需期待有个完美无瑕的孩子,只要想办法尽快提高他们融入社会的能力就能收到最大的投资回报。

书中建议大家把重点放在帮孩子建立期望行为上,只有比较严重的问题行为才有必要进行矫正。也就是说大家要重点学习的内容是行为强化原理和增加期望行为的技术。

2)对于问题行为,要先分析功能再矫正

问题行为看似百无一是,但他们其实都是“有用”的,因为每个问题行为都有其特定的“功能”。

在矫正问题行为之前,一定要先对问题行为的“用处”进行评估,搞明白这个行为是孩子为了达到什么目的才做出的。只有准确地进行了前期分析和评估才能找出问题行为的功能和强化物,进而实施行为消失策略。

常见的问题行为功能包括:吸引家长的关注,得到某个东西,得到某种感官刺激,避免做某个任务,避免某种感觉。

作者提到:孤独症孩子身上的很多问题行为都是为了和别人进行沟通才产生的,也就是说根源是沟通不得法,家长要引导孩子用合适的方式把需求表达出来,才能解决掉问题行为。否则就很容易因为摸不清根源,而在无奈之下草草使用了简单粗暴的惩罚策略。

3)在生活中随时运用ABA原则比单独训练更重要

ABA其实并不是什么深奥奇妙的新技术,而是在日常生活中时时刻刻影响着我们的一种人的行为规律,只不过被学者总结提炼出来后,就能被我们有意识地拿来指导实践了。

作者提到,孩子身上很多频繁出现的问题行为或者良好行为其实都是被我们用这个规律慢慢强化(惯)出来的。与其出了问题再矫正,不如平时就多留意自己的言行是不是符合规律,是不是能给孩子一个良好的引导。

比如书中的案例里,有不少孩子哭闹、自伤其实是为了吸引家长的关注,虽然在矫正问题行为时我们采取的策略应该是在孩子出现同类问题时不再给予关注,但是其实这一点给我们的更深层次的启示是:平时就多给孩子一些引导和陪伴,让他们没必要非得用极端的方式才能换来关注,不是就兼大欢喜、良性循环了吗?

儿童自闭症治疗https://www.xingxiwang.net

孤独症治疗https://www.xingxiwang.net

自闭症康复https://www.xingxiwang.net

北京星希望儿童孤独症治疗康复专业机构

孩子发育迟缓等问题免费一对一专家免费指导微信:xxwjy007

线上免费测评:https://assess.xingxiwang.com/?pid=5&from=NGO

表情

表情

最热

最热